|

落語「庚申待」の舞台を歩く

1.庚申待ち 庚申の夜、仏家では帝釈天および青面金剛を、神道では猿田彦を祀って、寝ないで徹夜する習俗。その夜眠ると、人身中にいる三尸(サンシ)が罪を上帝に告げるとも、命を縮めるともいう。中国の道教の守庚申に由来する禁忌で、平安時代に伝わり、江戸時代に盛行。庚申。庚申会。庚申祭。御申待(オサルマチ)。広辞苑

志ん生は、江戸時代から伝わる風習で、大黒様の掛け軸を飾り、七色菓子を供え、ロウソクを点けて一晩中、家内中の人が話をしたりして眠らずに朝を迎えた。その晩、泥棒達は公休日となった。江戸中どの家も起きていたから仕事にならなかった。

■三尸(さんし);道教で、人の腹中に棲んでいるといわれる三匹の虫。隠している過失をも知り、庚申の夜に人の睡眠中に天に昇り、その罪悪を告げるという。三尸虫。広辞苑

落語「疝気の虫」から孫引きしますと、

道教が説く教えの中の「三尸(さんし)」の事です。生まれながらに人の腹中に棲んでいるといわれる3匹の虫(蟲)。隠している悪事をも知り、庚申の夜、人の睡眠中に天に昇り、その罪悪を告げるという。三尸虫は大きさはどれも2寸(中国の単位で約4cm)で、結構大きい。

■甲子待(きのえねまち); 甲子祭に集まり子(ネ)の刻(深夜0時)まで起きて、大豆・黒豆・二股大根を食膳に供し、大黒天を祀ること。この噺では庚申待と甲子待が混ざってしまったようです。

■この噺「庚申待」は何処かで聞いたような気がしませんか。そうです、落語「宿屋の仇討ち」のストーリーと後半そっくりです。

■庚申;干支(えと)の組み合わせの一つで、十干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)と十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)を甲子、乙丑、丙寅、丁卯・・・と組み合わせると全部で60種類の組み合わせができます。これを日にちごとに順番に割り振ったもので、庚申の日は60日に一度やって来ると言う訳です。年でも同じように数え、60年に一度巡ってきます。これを振り出しに戻ると言って、還暦と言います。赤いちゃんちゃんこを着て60歳を祝うのはここから来ています。

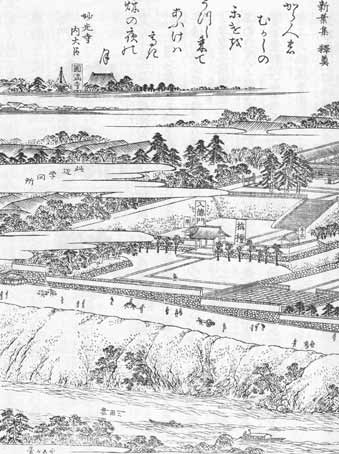

2.日本橋馬喰町(ばくろちょう、中央区日本橋馬喰町) 右図;名所江戸百景「馬喰町初音の馬場」広重画 クリックすると大きくなります。

■お茶の水;(JRお茶の水駅北側の神田川に架かる橋一帯)またはこの付近。

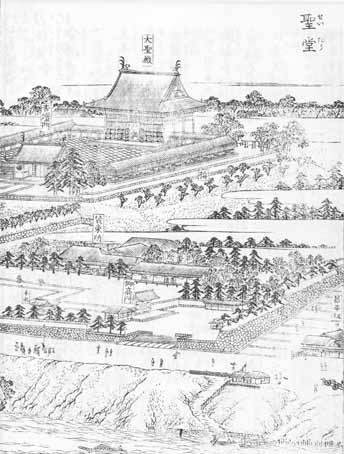

江戸名所図より「聖堂」 手前の川が神田川で現在はこの南(手前)にお茶の水駅があります。この西(左)側が本郷になります。

お茶の水は、お茶に最適な良質の水が湧いていたが、神田川(外堀)を開削するときに消滅し、名前だけが残った。現在、お茶の水の町名は有りませんが、御茶ノ水駅を中心に、愛着を持って一帯をこう呼ばれています。

■庚申塚(こうしんづか);豊島区巣鴨4-35、「猿田彦大神」。中山道の庚申堂。

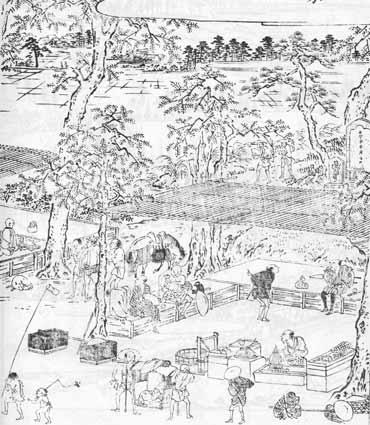

江戸名所図より「巣鴨庚申塚」茶屋風景 絵の右隅に庚申塚が見えます。

旧中山道に有る庚申塚は、江戸から最初の宿・板橋宿まであと少しの所に有る立場*に有った。立場にはヨシズ張りの茶屋が有りそこに庚申塚が有った。戦災により堂は焼失したが現在のように再建され、庚申の日には縁日が開かれ、近くのとげぬき地蔵と共に賑わう。

*立場;宿駅と宿駅の間にある村を「間(あい)の村」という。間の村の中で、馬を継ぎ立てたり、人足や駕籠かきなどが休息する場所を「立場(たてば)」といった。そこに有った茶屋を立場茶屋と言った。

3.言葉

■茶飯屋(ちゃめしや);葉茶の煎じ汁で炊いた飯。塩で味をつける。それを商う店。

■試し斬り;落語「試し切り」をご覧になってください。

■ムジナ;(狢・貉)アナグマの異称。混同して、タヌキをムジナと呼ぶこともある。混同してムジナ汁=狸汁。狸汁は大変旨かったようです。

東京ズーネット、動物図鑑より ■お世取り(およとり);跡取り。世継ぎ。相続人。武家の世界では世襲制でしたから、男の子供が居るのが絶対条件。その為には養子をもらったり、側室に子供を産ませたりした。武家では、町娘でも男の子を産むと玉の輿に乗ることになります。

■「女ムジナ汁を食って玉の輿に乗る」;「女は氏無くて玉の輿に乗る」のもじり。女は生まれがよくなくても、容姿や運しだいで金持ちや貴人の妻になることもできる。

■太鼓持ち(たいこもち);幇間(ほうかん)。餅の一種ではありません。

■座頭(ざとう);盲人。当道座(盲人の官位をつかさどり、その職業を保護する組合)に属する剃髪の盲人の称。中世には琵琶法師の通称ともなった。近世には琵琶・箏・三味線などを弾じて、平曲などの語物(カタリモノ)を語り、歌を歌い、一方で按摩・鍼治・金融(座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた)などを業とし、官位は実際上売買された。噺の中でも検校になるためにお金を持って行く、といっています。これも砂糖とは違います。

■検校(けんぎょう);当道座の四官(検校・別当・勾当・座頭)の一つで、最上位の位。15万石の大名に匹敵した権威と格式を持っていた。

■懺悔(ざんげ);罪悪を自覚し、これを告白し悔い改めること。過去に犯した罪を神仏や人々の前で告白して許しを請うこと。

■敵討ち(かたきうち);主君・近親・朋友などの仇(アダ)を討ち果すこと。江戸時代に最も多かった。仇討。復讐。

■200両;現在の価格にすると、1両=8万円として約1600万円です。それは大金です。

■手打ち;「手討」とも書く。 武士が、家臣や町人など目下のものを手ずから斬ること。

■貴方の嘘が大関;相撲の世界に置き換えて1番だと言った。当時の相撲の序列は横綱は名誉称号で、大関が最高位であった。

浅草橋の駅を東口で下りると、正面の大通りが”江戸通り”です。「人形買い」で来たし、浅草への出発点ですから「蔵前駕籠」や「松葉屋瀬川」等でも、何回もこの前の道路を歩いています。

外堀としての機能を持っていた神田川に架かる浅草橋。江戸時代は浅草見附が有った所で、役人が常駐して江戸の守りに目を見張っていました。見附はここで敵の侵入を防ぐのも目的の一つですが、敵や悪人を見付けることが目的で、見附の名があります。浅草見附は水戸街道の喉首に辺り警備はキツかったと言い、浅草、吉原に抜けるメインの街道ですから人通りも多かったと言います。

橋を渡ると、右側には小さな植え込みと隣に交番があります。そこに郡代屋敷跡の説明板があります。江戸の深川・本所の干拓や町造り、代官として各奉行所で処理できないものなども、ここで審理させました。江戸市中にも多く貢献していたので、江戸の人々から讃辞をもって迎えられていました。

先程の交番前の川と並行した柳並木の道が、柳原土手道で、江戸時代は古着屋が並んでいた所です。今は川も見えないほどのビルがぎっしり建ってその様な面影は全くありません。日本橋女学館も、この土手上に建っていることになります。

江戸通りは直ぐ二股に分かれますが、右側の方に向かいます。東西に走る靖国通りと交差する所に出ます。靖国通りは右側に、都心に入っていき皇居北側を抜けて市ヶ谷・新宿に繋がります。左はここから道路の名前が変わって京葉道路となり、両国橋を渡って千葉に向かいます。この交差点・浅草橋を渡って、馬喰町一丁目に入るととたんに衣料品関係の商店、問屋が町中を占めます。中には小売りしません、とか、素人お断りの看板が下がっています。この界隈、お隣の町まで衣料品関係の店で、ここに来れば何でも揃うでしょう。

2013年6月記

|