落語「橋場の雪」の舞台を歩く

柳家三三の噺、「橋場の雪」(はしばのゆき)

商家の奥の離れに若旦那がいます。 こっそりと幇間の一八が忍んで来て、今日は瀬川花魁と会う約束だったじゃあないか、向島の料亭植半で瀬川が待っている、と言ます。瀬川は、吉原で全盛の花魁。

女房のお花に内緒で抜け出した若旦那、瀬川の片えくぼのことなど考えている内に、吾妻橋を渡りそこね、通り過ぎて、橋場の渡しの所まで来てしまいました。

ちょうどその時、渡し舟が出たばかりで、土手の上の吹きざらし、寒いと思ったら、雪が降り出し、あたり一面真っ白。

なのに自分だけ雪がかからないので、ふと見ると傘を差しかけてくれていたのが、お湯の帰りだという女中連れの三十に手がとどきそうな、い~い女。三年前に亡くなったその亭主に、若旦那がよく似ている、近くなのでお茶でも差し上げたい、と言う。丁度そこへ、渡し舟が戻って来てしまい、淡い浮気心もこれまで。

向島の料亭では、花魁はつい今しがた廓に戻ったという。なんだ、と帰ろうとすると、渡し舟はあるが船頭がいません。

そこへ小僧の定吉が傘と足駄を持って迎えに来て、対岸の二階で先ほどの女が手招きしているのを目敏く見つけます。

定吉は親父が深川の船頭だったから、渡し舟ぐらい漕げるという。

若旦那は船を漕いではいけません。石垣の間に蝙蝠傘を挟んだり船を三べん回すことになるから、いけないという。

定吉に駄賃を一円、漕ぎ返すのにもう一円やって、女の家へ寄る事にします。

「一献召し上がって」、「じゃあ一杯だけ」。差しつ差されつやっているうちに、外の雪は激しくなった。頭が痛くなって、次の間にとってあった布団に横になった。

長襦袢になった女が、布団の隅の方にだけと入ってきた・・・、「あなたァ~」、

「あなた、あなた」と女房のお花に起されると、離れの炬燵の中で、夢を見ていた。 夢の話をしないばっかりに奉行所に行ったり、天狗に縛られるのもイヤだから、話すと・・・、

話を聞いて女房は泣き、若旦那は笑い、それを聞いた親父は怒る始末。

さっき駄賃を二円やったじゃあないかと言われて、釈然とせずに若旦那の肩を叩いていた定吉が、居眠りを始めます。

焼餅焼きのお花は親父を呼びに行き、「若旦那が橋場に出かける何よりの証拠」、と襖(ふすま)を開けると、若旦那は炬燵で居眠り、それを見た親父は「息子は何処にも行かず、部屋にいるじゃないか」、

「いいえ、定吉がまた舟を漕いでおります」。

人情噺「松葉屋瀬川」(雪の瀬川)が「橋場の雪」として落し噺化され、それを鼻の園遊が、現行のサゲに直し、「隅田(すだ)の夕立」、「夢の後家」の二通りに改作しました。

2.橋場(はしば)

江戸名所図会「橋場」 別荘に適した静かな地であった。

■橋場の渡し;上記浅草橋場から対岸の隅田堤に渡した、隅田川最上流の渡し。現在は渡しがあった場所の直ぐ北側に明治通りを通す、白鬚橋が架かっています。隅田堤の北側・隅田川上流には水神(隅田川神社)、木母寺が有り、過日には料亭植半があった。

■向島(むこうじま);狭義には墨田区向島(町)1~5丁目。三業組合が今でもあり花街がある。また隅田川土手は隅田公園と言われ、桜の名所として有名。また、隅田川の花火は夏の風物詩で、冬は雪見の名所。隅田公園には三囲(みめぐり)神社や、長命寺の桜餅、言問団子、最近はきび団子さん等もあります。桜の時期も素晴らしいのですが、新緑の時期もまた素晴らしい。

広義の向島、隅田川東岸には「牛島」「柳島」「寺島」などといった地が点在していた。対岸地域から見て、これらを「川向こうの島」という意味で単に「向島」と総称したとも考えられ、各説有り特定は難しい状態です。

■吾妻橋(あずまばし);浅草の東側、隅田川に架かる橋。

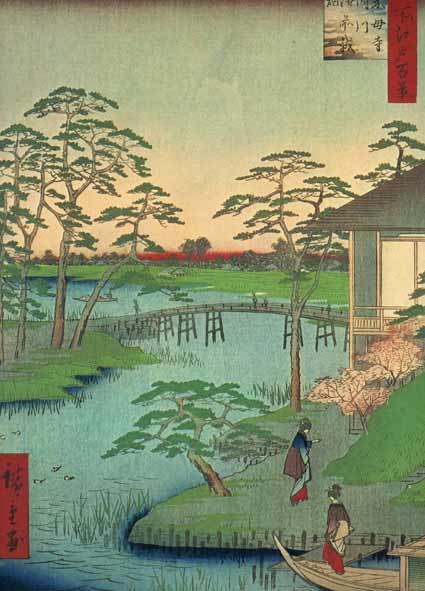

右図;名所江戸百景より「木母寺・植半」 広重画 クリックすると大きくなります。

■吾妻橋を渡らず、通り過ぎて;若旦那は下総屋善兵衛の息子で横山町二丁目に住んでいた(松葉屋瀬川)。遊びに行くとなったら、神田川の浅草橋を越えて隅田川沿いに浅草に出て、右に曲がれば吾妻橋ですが、頭の中は瀬川のことでいっぱい。ついつい最後の橋を渡るのを忘れ、戻るのもシャクだから、そのまま右岸を歩き続けて、最後の渡し・橋場の渡しまで来てしまった。

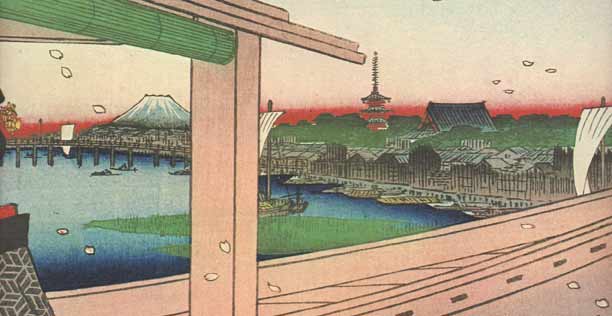

名所江戸百景「吾妻橋金龍山遠望」部分 広重画

3.言葉

■瀬川(せがわ);吉原・松葉屋半蔵の瀬川という十八になる花魁(おいらん)、後光が差す様な”い~~ぃ女”です。

■お湯の帰り;江戸は火事早い所だったので、自宅に内風呂を作らせなかった。その為、公衆浴場まで江戸の住民は通った。江戸では風呂屋と言わず、「湯ゥ屋」と言った。雨が降ろうが雪が降ろうが、ヤリが降ろうが・・・、ヤリは降りませんが、天気に関係無しに湯に通った。

■若旦那は船を漕いではいけません;小僧定吉。の言葉。落語「船徳」の一場面。石垣の間に蝙蝠傘を挟んだり、船を三べん回すことになるから・・・。

■夢の話をしないばっかりに;若旦那のセリフ。落語「天狗裁き」の内容で、奉行所に行ったり、天狗に縛られるのもイヤだから・・・。みぃ~んな話してしまったら・・・。

1.原話は落語「松葉屋瀬川」

「明烏」の主人公よろしく、引きこもりで本ばかり読んでいる若だんなの善次郎。番頭が心配して、気を利かせて無理に吉原へ連れ出し、金に糸目をつけず、今全盛の瀬川花魁を取り持ちます。ところが薬が効きすぎ、若だんなはたちまちぐずぐずになってあっという間に八百両の金を蕩尽。結局勘当の身に。

世をはかなんで永代橋から身投げしようとするのを、元奉公人で屑屋の忠七が助けた。

続きは「松葉屋瀬川」へ

さらに、「夢の後家」の方を、八代目文楽が昭和10年前後に手を加え、「夢の酒」として磨き上げました。

現在、隅田川の右(西)岸、台東区橋場。白鬚(しらひげ)橋の南河岸の町で一~二丁目まであります。江戸時代はここら辺りを浅草 橋場町と言い、橋場の渡しから隅田川に沿って千住大橋辺りまでを橋場と言った。

なお、「向島」の名前が正式な行政地名としてつかわれるようになったのは明治24年(1891)に向島小梅町、向島須崎町、向島中ノ郷町、向島請地町、向島押上町などといった地名の誕生からでした。墨田区が成立する前、昭和7年(1932年)、向島区が成立しました。

両国橋、寛文元年(1661)一説によると万治2年(1659)12月に竣工したとも言われる。

新大橋、元禄6年(1693)

永代橋、元禄11年(1698)に架橋。

両国橋、新大橋、永代橋3橋を大川三大橋と言われた。安永3年(1774)吾妻橋が架けられ、大川四大橋と言われ、明治までこの状態が続く。江戸庶民の気持ちの上では、千住大橋は入らなかった。 ■植半(うえはん);落語「花見小僧」でも立ち寄っている所ですが、現在、そこに店はありません。

■植半(うえはん);落語「花見小僧」でも立ち寄っている所ですが、現在、そこに店はありません。

明治時代の代表的な料理屋。隅田川白鬚橋上流の木母寺(もくぼじ、堤通2-16)の境内に、植木屋から高級有名料亭になった植半が有った。植半が寄進した石塔「奉納

永代大念佛

植半」(明治11年4月)が,今でも木母寺の梅若堂の後ろに立っています。

情人(いろ)でもこさえて出会いをするには、向島水神の八百松か植半、三囲(みめぐり)の柏屋等とも言われていた。

正面の橋が吾妻橋、その右側が金龍山浅草寺、御堂の屋根と五重塔が見えます。隅田川の中に寄り洲が見えますので、この屋根船が浮かんでいるのは、今戸と向島・三囲神社とを結ぶ”竹屋の渡し”辺りでしょう。若旦那は右側に見える河岸を歩いて、この後ろ(上流)”橋場の渡し”まで歩いたことになります。

■幇間(ほうかん);太鼓持ち、男芸者。

舞台の隅田川上流を歩く

吾妻橋は東京スカイツリーが出来てから、ビュースポットとして対岸のスカイツリーに向けてカメラや携帯電話を向けています。それまでは対岸のアサヒビールの屋上広告モニュメントの珍しいデザインにカメラを向けたものですが、ここでも時代が移っています。

吾妻橋から隅田川を上っていくと、隅田川に架かる鉄道橋をくぐります。東武伊勢崎線の橋で、左側は終点浅草で、橋を渡った次の駅は東京スカイツリー駅と名を変えた、スカイツリーの接続駅です。

続いて、日本堤(山谷堀)の最下流に架かる今戸橋を渡りますが、今は、この山谷堀も埋め立てられて細長い公園に変身しています。堀が無くなったので、ここに架かっていた橋は記念の欄干を残しただけの、なんともわびしい橋(?)になってしまいました。吉原全盛の頃は、ここ今戸橋で船を下りて、土手道8丁を歩いて行ったものです。ここから隅田川対岸の三囲(みめぐり)神社までを”竹屋の渡し”が、渡していました。

現在はこの上流に人道橋として、上空から見ると”X(エックス)字”形をしている橋で、桜橋(写真上)と名が付いています。名前の通り、隅田川の公園一帯は桜の名所でも有り、ピタリの名前になっています。また、夏には隅田川の花火大会はここで行われます。若旦那は雪の季節、桜も花火もお呼びでは無かった。

若旦那は目もくれずに次の渡し、”白鬚の渡し”も眼中になくやり過ごします。この渡しは、浅草今戸が浅草橋場と町が替わる辺りの桟橋から、対岸の白鬚(しらひげ)神社の南側の入り江になった洲に着きました。

今は白鬚橋を渡り、墨田区側に行きます。渡ると左側には東白鬚公園が有り、その中を川に沿って上流に歩いて行くと左側に、隅田川神社が現れます。ここは江戸時代”水神”と呼ばれた神社で、ここの境内に名料理屋の八百松がありました。現在は八百松も撤退して、その跡地に、高速道路建設のため、現在地に100mの引っ越しを果たしています。

木母寺につくと、梅若堂は大きなガラスケースのような建物の中にあります。話を聞くと、梅若塚の梅若丸は伝説上の人物で、梅若丸は京都北白川の吉田少将惟房の遺児で、比叡山で修行中に信夫藤太という人買いによりさらわれ、奥州に向かう途中隅田川のほとりで息絶えます。その死を哀れんだ天台宗の高僧忠円が築いたのが、梅若塚だと伝わります。

そう、ここでも八百松と同じように植半は何処にも有りません。有ったとしても、瀬川花魁とは会えなかったでしょう。

地図をクリックすると大きな地図になります。 それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

吾妻橋

(浅草寺の東側、隅田川に架かる)

吾妻橋

橋場(台東区橋場)

橋場(台東区橋場二丁目)

橋場の渡し跡

(白鬚橋南)

白鬚橋

木母寺(白鬚公園内)

水神(白鬚公園内、隅田川神社) 2013年7月記

若旦那はここを渡れば良かったのでしょうが、スカイツリーも屋上モニュメントも観光船も無かったので、先を急いで隅田川西側を先の楽しさを思い描きながら歩いて行きました。

金を使える立場の若旦那ですし、この寒い冬だったら、柳橋から船を誂えて、直接木母寺の植半に行けば、瀬川花魁に会えたかも知れません。道中、良いことも悪いことも有って、”塞翁が馬”になるから面白いのでしょう。

次の橋は言問(こととい)橋。伊勢物語の「名にし負はばいざ言問はむ都鳥 わが思ふ人はありやなしやと」の在原業平の歌に由来する橋ですが、名前ほどロマンチックな形をしているわけではありません。

今はどの渡しも記念碑すら有りませんので、詳しい発着場所が分かりませんが、切り絵図(江戸地図)と対照しながら隅田川土手道を行きます。今歩いている所が(浅草)橋場町と呼ばれた所です。風光明媚で別荘地帯だと言いますが、早い話、江戸府内の境目にあったので、隅田川以外何も無かった所なのです。

現在の白鬚橋を渡ります。その橋の真南(下流)に並行して渡しが渡していました。その名を”橋場の渡し”と言います。渡った所が隅田村と呼ばれ、川上の水神や木母寺は河原が広くなった、土手より川中の堆積地にありましたので、大水がちょくちょくあって、社殿や本堂が水害の危機に何度も見舞われたと言います。その土手が墨堤通りと呼ばれ、山で言う尾根道のようにそこが一番高い場所でしたので、土手のこちら側も、向こう側も現在では考えられませんが、水浸しになっていました。

植半はこの先木母寺の境内にありました。

木母寺は、「訪ね来て問はばこたえよ都鳥すみだ河原の露ときえぬと」の辞世で名高い梅若塚は中世からは能「隅田川」の文学的旧跡。また、江戸時代には梅若山王権現の霊地として尊信されました。明治になって木母寺が廃寺の後は梅若神社と称されましたが、明治22年木母寺に戻った。元来は門前の都営住宅9号棟の東側に有る梅若公園に記念石柱と、榎本武揚の銅像が建っている所にありました。そこから昭和51年現在地に防火地区と言うことで強制遷座してきました。その為、木造の梅若堂はガラスケースのような建物の中に収まってしまいました。

地図

写真

墨田区側からの眺め。河口から上ってきた隅田川観光船。浅草の船着き場に接岸する準備をしています。橋を渡った正面が、浅草寺の雷門で、その右側に浅草寺本堂があります。

上記場所の対岸からの眺め。この眺めが、定番なので「あ!あそこなのか」とご理解が得られたと思います。噺の中では、ここを渡り損なうと上流は渡し船しかありません。植半で待たせている瀬川の事を想いすぎ、ここを渡り損ねます。

橋場には川沿いに一丁目と二丁目が有り、その境目が、ここ二丁目交差点がある街並みです。この交差点の先が一丁目で、今戸、浅草方向です。

上記橋場の白鬚橋、河岸際の交差点から覗く橋場の町。ここら辺一帯は、風光明媚な地で有り、かっては著名人の屋敷や別荘が軒を連ねていたという。写真の左方向が隅田川で、下記の白鬚橋が架かっています。

橋場側から見ている白鬚橋です。橋場の渡しはこの直ぐ南側、下流(右側)で対岸と繋いでいました。

上流から白鬚橋を望んでいます。橋の左側のマンションから右側の橋場まで、橋場の渡しが渡していました。植半は左岸をもう少し上らないと到着できません。

木母寺の境内にある梅若堂です。過日は経机だけが写真先の梅若塚に向かって置かれていたのが、現在はご本尊様を挟んで梅若と母親の像を安置しています。ここの境内に料亭・植半が有ったのです。旧梅若堂

水に関した守神の神社で、江戸時代には水神と言われ、水神の森に囲まれ鎮座していました。この境内には有名料亭・八百松が有りました。高速道路が出来るので、八百松が有った地に本堂が100mほど移動してきました。