落語「お藤松五郎」の舞台を歩く

六代目三遊亭円生の噺、「お藤松五郎」(おふじまつごろう)によると。

昔は両国というと大変栄えたところでした。両国広小路にあった茶店”いろは”のお藤さんが錦絵にも残っていますが大層な美人でした。十九になるお藤さん見たさに茶店にお客さんが詰めかけ、繁昌していたので、贅沢をしながら、おっ母さんと二人で柳橋の裏河岸に住んでいた。贅沢できるのも、お藤さんには、横山町二丁目で道具屋を営む万屋清三郎という旦那がいた。

雨模様の空なので店を早じまいして家に帰ってきて、風通しの良い2階で、おっ母さんとチビチビ呑み始めた。おっ母さんは酔ったと言って階下に降りたが、手持ちぶたさにしているとバラバラと雨が降り始め、菅野松五郎という一中節の三味線弾きが路地を駆け込んできた。松五郎は元武士で芸人になったが、芸も良し、人間も堅いと評判だった。

傘を借りに来たが、2階に通され酒の相判を始めた。「旦那の悪口を言うのは喧嘩でもしたのか」、と言うと「おっ母さんも、『貴方と相談したら』というの。私みたいな女でももらってくれる人はいるかしら」、「お藤ちゃんなら、誰だって大丈夫だよ」、「私は、誰だって良いという訳ではないの」、「私だって、お藤ちゃんなら欲しいが、貧乏暮らしだからな」、「本当に私だって良いの」。雨が強くなって、雨戸を立てて、行灯に灯が入る。いい女といい男が二人っきりで、一部屋に・・・。酒が入って誰も居ない二人っきり・・・。

トロトロとしたところで階下で戸を叩く音がした。二人の幇間を連れた旦那だった。「直ぐ帰すから」と、男を部屋に残し、下に降りて旦那を部屋に受け入れた。2階に上がりたいというのをは止めたが、酒盛りが始まってしまった。唄がうたいたいというので、2階に幇間が三味線を取りに上がった。松五郎は見付かって幇間と一緒に降りてきた。お藤は「傘を借りに来たが、おっ母さんと一緒に酒を飲んでいたのでしょう」と言い訳した。松五郎も同じような弁解をした。

「私は芸事が好きで、一流の芸人を贔屓にしているが、何、松五郎?知らないな。そんな芸人がいたんだ。いい男だな。私もあやかりたい。お近づきの印に一杯献じよう」。と頭を下げているところに、盃が飛んできた。額からは血が出てきた。二人は喧嘩になって松五郎は帰ってしまい、旦那は吉原に気分直しに出掛けた。その晩はおっ母さんと二人で寝て、翌日。店も早く閉まって、お湯に入って念入りに化粧をして、おっ母さんに好きな食べ物を出して、「私、お春さんのとこと清正公様に寄りますから帰りは遅くなります」と、言って出掛けた。

広小路を抜けて米沢町、突き当たりに当時有名な”草加屋”というお茶屋があった。その2階に陣取った清三郎がいた。吉原で振られ、あっちで呑んでこっちで呑んでいたがお藤の所にも行けず、ここで呑んでいた。それを見付けた幇間が無理矢理お藤を2階に上げてしまった。「旦那、お藤さんが心配して探しに来たんですよ」。お藤は松五郎と葭町(よしちょう)の佃長(つくちょう)で食事をする約束が出来ていた。「マズいところで、見付かってしまった」と思った。なかなか酔い潰す事も出来なかった。

時間が経ってきた松五郎は使い屋を雇い、お藤の家に遣らせた。間の悪い時はあるもので、おっ母さんは酔っているので、松五郎と旦那を間違って、つっけんどんに応対した。それを伝え聞いた松五郎は、今度は私が行くと出掛けたが、草加屋の前でお藤と旦那を見付けた。店の人に、「お藤さんをここに呼んでください」と頼んだ。女中が「下で女将が呼んでいますので・・・」と言うと、逃げ出したい一心だったお藤は、素直に降りてくれば松五郎に会えたのに、裏バシゴから降りて置き下駄を引っかけて走り去ってしまった。松五郎は「顔を見たくないから逃げたのだろう」と誤解し、お藤の自宅に向かった。

酔っぱらったおっ母さんは、使い屋と勘違いし、けんもほろろ。松五郎、意気消沈して自宅に戻ったが、納得できず、若いだけに我慢が出来ません。

これから刀を持ち出し5人の殺傷をするという”お藤松五郎恋の手違い”です。

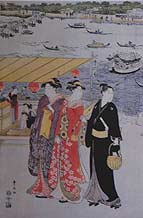

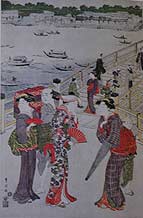

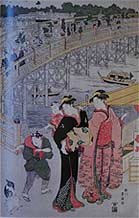

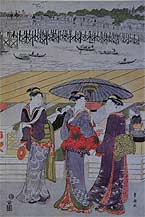

上図;鈴木春信画「両国」。隅田川を見下ろす柳橋の2階の窓から両国橋を見下ろす美女。

本日大凶、天中殺、バイオリズムが最悪、そこまで言わなくても良いくらい、登場人物全員が大凶。つまらない、小さな誤解からそれを真実と見なし、走り始める人が、どんなに不幸になるか、その出発点です。情報が今のように発達しても、誤解から生じる心の隙間、それを埋めるのは一呼吸をした後の、心の余裕なのでしょう。

落語「名月八幡祭り」でも、縮屋新助が芸者美代吉に騙されて刃傷沙汰になるのも、単細胞な男と言うより純真な男が、目の前が真っ白になると、同じ事になってしまうのでしょうか。

1.両国

現在のJR両国駅がある方(墨田区)は、回向院があって栄えていましたが、「向こう両国」といって私娼もあったりして品が落ちた。両国橋を渡った西側(中央区)が大きく栄えていて「両国広小路」と言った。両国橋を火事から守る為、この橋詰めを火除け地として広大な広場、広小路にしてあった。火災や将軍家通過の折りには即刻取り壊しが出来るように、ヨシズ張りで小屋や店が作られていた。川筋にはヨシズ張りの小屋=水茶屋が並び、お茶を提供していた。今で言う喫茶店のようなものです。

その一つに「いろは」茶屋があって、当代一の美女お藤さんが接客していた。

小屋にはおででこ芝居(江戸三座以外の、小屋掛けまたはコモ垂れの三流芝居。百日芝居)、軽業、講釈場、寄席、手品、女義太夫、因果物(ろくろく首、大イタチ、ベナ、カッパ、赤子を食べる女)などを興行していた。髪床も並んでいて市中の半額ぐらいの値段だったので、田舎者や金の無い連中によろこばれた。

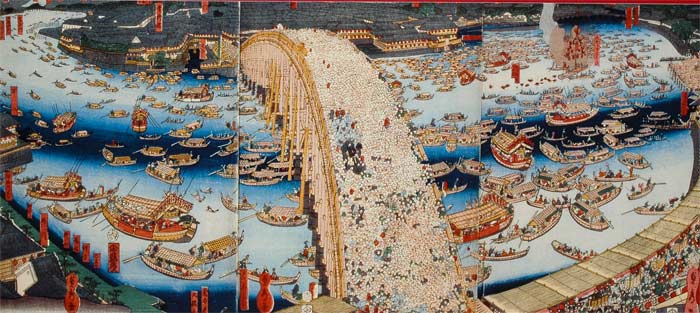

ここの賑わいは、朝一番に青物などの市が立ち、近辺の住人が集まった。昼前には興行ものが始まり、露天では大道芸人が出たり、寿司、天ぷら、蒲焼きなどの食い物屋が出て賑わった。夕刻からはおでん、蕎麦、枝豆、甘酒等の荷商いが出て、江戸一の繁華街になっていた。夏には花火も打ち上げられ、舟遊びも盛んだった。

「両国広小路」隅田川に架かる両国橋。正面茶店と奥の小屋掛け芝居と見世。 江戸東京博物館ジオラマ。

「両国橋橋詰」豊国画 5枚続き ジオラマとは逆に対岸から見た図。中央に両国橋、右手前に水茶屋が並んでいます。この中で一番綺麗なのがお藤ちゃんです。

■柳橋(やなぎばし);柳橋は両国広小路北側を流れる神田川最下流に架かる橋名。この北側を柳橋(町)と言い、高級料亭が多く、多くの芸者に支えられた花街です。明治以降およそ100軒の料亭と600人の芸妓がいた。柳橋の南側には米沢町を含め妓楼が多くありました。

■米沢町(よねざわちょう);中央区東日本橋二丁目両国橋西詰めの街。現在は町名変更になってその名はない。ここには「四つ目屋」という媚薬玩具を商う店があった。また、落語「幾代餅」(紺屋高尾内)で語られる幾代餅屋さんもここにあった。

■葭町(よしちょう);中央区日本橋人形町一丁目、三丁目を挟む地域。いまの人形町交差点から江戸橋に抜ける道筋の街で、明治になってから日本橋芳町と呼ばれたところです。落語「百川」で田舎出の百兵衛さんが世話になった、口入れ屋の桂庵千束屋があったところ。

■横山町(よこやまちょう);中央区日本橋横山町。万屋清三郎が道具屋を開いていたところ。この地は問屋街で落語の世界でもいろいろな問屋さんがここで営業しています。

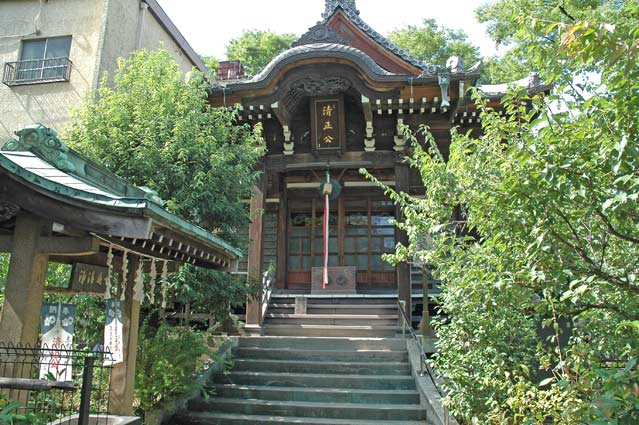

■清正公様(せいしょうこうさま);中央区日本橋浜町二丁目59、肥後本妙寺別院。清正公様(加藤清正)と言えば「井戸の茶碗」で出てきた、港区白銀台一丁目にある最正山覚林寺は通称「白金の清正公さま」と呼ばれ、こことは別のお寺さんです。

■茶店(ちゃみせ);お茶や簡単な料理、団子や餅などを提供した小さな店。水茶屋とも。

3.お藤さん

一中節の三味線弾きで堅いと言われた菅野松五郎、落語「お若伊之助」で登場した一中節の師匠は菅野伊之助です。同じ菅野派なのです。

■使い屋;命ぜられて用たしをすること。また、その人。伝言を伝えその返事をもらってくる使者。商家の奉公人とは違って、お客のリクエストに従って用件を聞くプロの使者。今だったら電話もあるし、携帯電話が有れば、使い屋という商売もなかったし、行き違いもなかったでしょう。

■(引手)茶屋(ちゃや);本来は遊廓の妓楼で遊ぶ為にここに入り世話を受ける店。引手茶屋。しかし大きな茶屋だと、ここで飲み食いさせた。遊女は呼べないが、芸者や幇間を呼んで飲食できた。その内の一つに草加屋が有ったのでしょう。上記の茶店(水茶屋)とはまったく別物です。

舞台の両国広小路を歩く

当時の両国橋は現在の橋の南側(下流)に架かっていました。その為、現在の地形と当時の地形は一致しません。それを無視すれば現在も両国西詰めは江戸期と比べても車道の広さは広小路です。両国橋を渡す道路は、京葉道路。両国橋の西側浅草橋交差点を境に西側は靖国神社前を通るので靖国通り、その東側は千葉まで繋がる京葉道路と名を変えます。

今回の舞台は両国広小路ですが、現在は両国橋を渡った西側は広く、横断するのに苦労するほど歩行者には親切な設計が施されていません。回り道して右(北)側の柳橋に向かいます。毎回訪れる柳橋ですが来るたびに新しい発見があります。今回は柳橋を渡らず、来た道を戻ります。表通りの京葉通りと柳橋が架かっている神田川に挟まれた地が、柳橋裏河岸と呼ばれた所です。江戸時代はこの地から南側全体を俗に柳橋と呼ばれていました。南側の柳橋(町)から見れば、ここは裏河岸なのでしょう。

京葉通りを渡った薬研堀不動院参道の看板が掛かった柳橋通りを入って行きます。この通りは現在は奥まで抜けられますが、江戸時代は米沢町の入口に当たり、直ぐ突き当たって草加屋というお茶屋が有ったところですが、現在は当然ありません。奥まで進むと左手に、薬研堀の不動院があります。ここからザクッと南に下れば浜町の公園に出ます。その一画にお藤さんが寄ると言っていた清正公(せいしょうこう)様があります。また、真っ直ぐ西に出て行けば人形町の先、葭町に出ます。どちらもそんなに苦になる距離ではありません。

両国橋の川沿いに戻ります。区立日本橋中学校は江戸の最後まで残った薬研堀の跡に建った学校です。生徒達はその校庭で思い切ってスポーツに励んでいます。その地にあった隅田川に接する河口に架かった元柳橋(難波橋)は当然埋め立てられて道になっていますが、その上空を歩道橋が隅田川と学校を渡しています。元柳橋上空から見る、江戸時代の両国広小路は何処に行ってしまったのでしょうか。道路が残るのみで、商店、盛り場は何処にもありません。ただ都心に向かう道だけがあります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

清正公様(中央区日本橋浜町二丁目59、清正公寺)

両国広小路跡(中央区東日本橋二丁目の隅田川沿いの地)

両国橋(隅田川の中央区東日本橋と墨田区両国を結ぶ橋) 柳橋(東日本橋と台東区柳橋を結ぶ、神田川の最下流に架かる橋)

柳橋裏河岸

(中央区東日本橋二丁目26&27)

米沢町(中央区東日本橋二丁目東北一帯)

薬研堀不動院(中央区東日本橋二丁目6)

横山町(中央区日本橋横山町)

葭町(中央区日本橋人形町一丁目、三丁目を挟む地域) 2010年11月記

柳橋裏河岸、下柳原同朋町(現・中央区東日本橋二丁目26.27、神田川南河岸地)神田川に架かる柳橋の南側の地。現在と違って俗に両国広小路一帯を柳橋と言った。

お藤さんはその先の葭町で松五郎と食事の約束をしていた。

天保12年(1841)10月の火事で焼け、翌年浅草猿若町に再建された、市村座、人形の辰松八郎兵衛座、多くの芝居茶屋がここに有った。北隣・堺町の中村座(火元)、なども焼け、後年木挽町の河原崎座(後の守田座)も猿若町に移転した。ちなみに、この猿若町に軒を連ねた中村座・市村座・森田座(または河原崎座)の三座を、猿若町三座という。

生薬屋さんの栄屋さん(円生「お若伊之助」)、花火屋さんの鍵屋弥兵衛(たがや)、粋な番頭の山崎屋(山崎屋)、久蔵が駆けつける火事があった旦那の店(富久)、文七の奉公先ベッコウ問屋近江屋卯兵衛(文七元結)、袋物屋の近源(ちかげん、「探偵うどん」)、二丁目の大店の息子(松葉屋瀬川)、などここにいます。

現在は衣料関係の問屋さんが集まっています。

今回は浜町にある清正公さまで、中央区浜町二丁目浜町公園脇(中)の浜町・清正公寺の事です。肥後熊本54万石細川越中守下屋敷にあった邸内神で、加藤清正を祀っています。文久元年(1861年)、細川斎護が熊本の日蓮宗本妙寺から勧請して創建した。現在の堂宇は戦災で焼失したのを昭和34年(1959)に再建されたもの。屋敷内にあった寺だが、江戸時代には一般庶民の参拝も許されたと伝えられている。

2.道具屋

2.道具屋

万屋清三郎の生業。骨董から首が抜けるお雛様のような古道具や家具まで取りそろえていた店。

右図;「道具屋」三谷一馬画 江戸見世屋図聚より中央公論新社

両国の水茶屋は、同じ掛小屋が連なり、並び茶屋と言われ、酒も菓子も売らなかった。実際はお茶は店の娘が提供しますが、菓子は外部の人間がお客に直接交渉で勧めていた。皆同じような物を商っていたので、差別化は接客する娘の愛想や器量で客足が変わった。小屋はヨシズ張りであったので、雨が降ったら濡れてしまうので、早終いは当然の事だったのです。

『水茶屋の女に惚れた腹具合』なんと言う、川柳がございますが、あすこにいい娘がいるからなんてんで、無闇に通ってこのお茶をガブガブ飲んでね、それが為にまァ、食事はとれませんでお腹がだぶついちまって、栄養失調になったりなにかする人があったのかも知りません。噺から円生の解説

お藤さんは錦絵にも描かれた美女だと、円生は噺の中で言っていますが・・・。

お藤さんの錦絵は右図右の楊枝屋・柳屋の娘「お藤」ちゃん、奥村利信画ですが、浅草寺境内の楊枝店の看板娘、名前は同じですが別人でしょう。

両国広小路で名をはせた美女は高島屋お久ちゃん、豊国画で煎餅店高島屋の娘であった。この絵の寛政5年、十七歳であった。右図左

ちなみに、「明和の三美人」とは、谷中笠森稲荷の水茶屋「鍵屋」の看板娘お仙と、浅草観音の奥山の楊枝屋柳屋の娘「お藤」、それに二十軒茶屋の蔦屋の「およし」です。

円生はそのぐらい美人だと言いたかったのでしょう。

4.言葉

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

都一中を家元とする『都派』の他に、箏曲の山田流と関係が深い『宇治派』、その他に『菅野派』があります。

両国橋の東(墨田区)側は東両国広小路、または向両国と呼ばれていました。その当時の東側は回向院の境内で開かれる相撲興行やご開帳を目当てに集まる群衆でした。その他に男の遊び場、それも低価で安直な見世が多かったのです。両国橋を渡って西(中央区)側、西両国広小路と言われますが、現実はこちらの方が賑やかで栄えていましたので、たんに両国広小路と呼ばれました。

地図

地図をクリックすると大きな地図になります。現地の案内板より

地図をクリックすると大きな地図になります。現地の案内板より

この地図は右が北です。

写真

隅田川に架かる新大橋の北側の川沿いにある浜町公園。その手前の一画に清正公寺はあります。元、肥後の熊本初代藩主だった加藤清正を祀ったお寺です。この地が元来細川藩邸があったところでしたが、大正12年の関東大震災、昭和20年の戦災で2度も社殿を完全に灰燼と化してしまいました。

現在は500坪の敷地が120坪に縮小され、数10m現在地に移動して再建されています。全景はここ

隅田川には赤く見える両国橋が見えますが、木造の旧橋はその手前に架かっていました。それに合わせて街が北に延びてしまいました。

江戸時代の薬研堀は埋め立てられて区立日本橋中学校になり、河口に架かっていた難波橋(元柳橋)は無くなり歩道橋がこの道を横断しています。その歩道橋上から、両国広小路の見世が有った所を見ています。

架橋当時は大橋と呼ばれていたが、江戸の武蔵と千葉の下総の両国を結んだので、自然と両国橋と呼ばれるようになり、下流の新大橋が出来ると、正式に両国橋と命名された。旧橋は現在地より下流に架かっていて、写真の正面ビル群2〜3棟左から左に両国広小路と呼ばれた火除け地の歓楽地があった。都心方向を橋上から見ています。

写真の右側に写る緑の橋が柳橋。それを渡ると柳橋(町)で、料亭が多かった。奥の赤い色のビルは落語「干物箱」で出てくる亀清楼。手前の舟宿は落語「船徳」にも出てきそうな小松屋さんです。

上記柳橋を渡らずに戻った京葉道路沿いの街。右が両国橋、左が浅草橋です。浅草橋を左に曲がると横山町。

この通りの背中方向が下記米沢町。

この道が柳橋通りといい、下記の薬研堀不動尊に向かう参道でもあります。江戸時代は米沢町のこの道を入ると、直ぐに突き当たってお茶屋の草加屋があったのです。そこで見付かり2階に引き留められたので、噺がからまりつきます。ここの近所に「四つ目屋」、「幾代餅屋」が盛業していました。

早くに埋め立てられた薬研堀にあった「薬研堀不動院」で江戸三大不動の一つ(不動院説)です。

ここには「順天堂発祥の地」碑が建っています。また、「講談発祥記念の碑」があり、毎月28日無料講談会が開かれています。暮れの27〜29日は納めの不動という歳の市が近隣の問屋街総出で盛大に開かれます。

ここには道具屋の旦那、万屋清三郎の店がありました。現在は衣料品関係の問屋さんが集まっています。

洋服、下着、布地、糸、ボタン、シールから箱、梱包材まで何でも揃いますが、素人入店禁止の札が下がる問屋さんもあります。

今の人形町交差点から江戸橋に抜ける道筋の街で、明治になってから日本橋芳町と呼ばれたところです。落語「百川」で百兵衛さんが世話になった、口入れ屋の桂庵千束屋があったところ。

この背中方向に元吉原がありましたが、現在は言われても解らないくらい普通のビジネスビル街です。