明治11年版東京全図によると、今の中央区日本橋人形町1丁目に辺り。後に日本橋芳町(人形町1・3丁目の内)となり、今の人形町となる。日本橋北詰めを東に6〜700メートル右側に桂庵千束屋があった。

■桂庵;(けいあん=口入屋=私設職業紹介所) 当時の求人には、武家の下級武士や下働き、商家、職人の下働きと男女の差も無く、多くの求人があった。また季節労働者として農閑期を利用して信濃方面からの出稼ぎを”椋鳥(ムクドリ)”と称した。通常の就職先はコネや紹介があって初めて成り立ったが、それらの無い者は口入屋で寝泊まりして求人先を待った。そのため口入屋のことを人宿(ひとやど)と呼んだ。口入屋では奉公人の身元保証人になって斡旋し、その代償として最初の給金の1割程度、主人と奉公人の両方から受け取った。嘉永4年(1851)には408人の口入屋があり、日に100人を斡旋する所もあった。期間も1年、半年、月、日雇いなど、いろいろあった。

求職者を男なら亭主、女性なら女房が面接した、これを「目見え」といって、OKが出れば試用期間となり、前歴や仕事ぶりを見て採否を決めた。無事本採用と決まれば、口入屋は保証人となって「請け状」(奉公契約証文)を発行し、雇い主は給金の一部を前渡し金として渡した。

心配になります、百兵衛さんは、本採用になったのでしょうか。

女性求職者で武家への求職が特に人気があった。町方の娘は武家に入って給金をもらうのは当然として、それより行儀見習いを習得し、良縁を期待して親たちが特に勧めた。このため武家側が強気になって、三味線、小唄、踊りなどの歌舞音曲が出来る娘を優先した。そのため親たちはこぞって7〜8歳になると娘を手習いに出した。その結果江戸の街には遊芸を教える師匠が沢山出来た。良縁願望→武家奉公希望者増大→歌舞音曲師匠の増大→江戸の邦楽の発展に大いに寄与した。

3.浮世小路百川楼

明治の初め頃まで存在していた懐石料亭。天明時代(1781〜)には向島の葛西太郎、それから大黒屋孫四郎、真崎の甲子(きのえね)屋、深川の二軒茶屋と、ここ百川楼が五指に入る第一流の名店だった。また、黒船来航の折には乗組員全員に本膳を出して、その値なんと一千両(二千両とも)だったと言われ、他店の手伝いを借りず自分の店だけで賄い、食器なども全て自前でそろえたぐらいの力があった。

「武州横浜於応接所饗応之図」 アメリカとの初交渉は2月10日に行われた。本膳二汁五菜の本格的な日本料理を百川が仕出した。2013.11追記

浮世小路は今の中央通り日本橋から歩いて、左手に三越本店を見ながら右手東レビル(日本橋室町2−2)の先、地下鉄三越前駅A6出口を出て右に入る。この道が日本橋小舟町に抜ける道で安政6年の切り絵図を見るとはっきり浮世小路の名前が見られます。その先左に福徳神社(福徳稲荷。日本橋室町2−4−14)が有り、その界隈に百川楼が有ったと思われます。日本橋から約300m。色気のある建物は付近に皆無で、当時浮世ゴザを商う店が有ったからとか、浮世風呂があり湯女のサービスが良くて人気を博していたから浮世小路と言われるようになったとか、言われていますが今はその面影はありません。

浮世小路の別名を円生は”たべ物新道”といってやはり食い物屋がどっさり有ったという。

「新しい地で落ち着いた福徳神社」(日本橋室町2−4−14。以前屋上に有った時の場所)、別名境内にクヌギの皮付き鳥居に若芽が芽生えたことから芽吹神社とも云われる。地域のコミュニティーを大事にするため三井不動産が再開発の一環として地域に土地を提供し神社を復興させた。これで引っ越しが無くなった福徳神社と、都会のオアシスが一つ保存されたことに感謝です。

2012年7月撮影、追記。

上記写真の「本宮」の背中方向に立派な鳥居と社殿が造営されました。三井不動産も粋なことをやります。鳥居を入った左手に本殿があります。これで、もう安住の地が約束されました。百川楼はこの近所にあったのです。

現在は三越前の中央通りからコレド室町1号館の北側のさくら通りを入った左側(中央区日本橋室町二丁目5番)です。平成26年10月23日竣工、25日に遷座祭(せんざさい:ご神体を仮殿から新築神社に遷す儀式)が執り行われました。

2014.11.追記

4.長谷川町・三光新道(しんみち、ここではじんみちと読む)は今の日本橋掘留町2丁目。百川楼から700m位。

三光稲荷神社の派手なアーケド看板があり、3〜40mで抜けてしまうような小径で、細い参道、新道の奥左にこぢんまりとした社が有る。そこが三光稲荷(日本橋掘留2−1−13)で昭和39年9月に改修が施され小ぎれいなたたずまいを呈している。参道には10軒ほどの民家と商家が有り、この中に、またはその近隣に常磐津の師匠歌女文字と外科医の鴨池玄林が住んでいたのでしょう。

鴨池玄林は実在の人物だと言われていますが、私はここからすぐの所(歩いて1分程)に住んでいた高名な幕府の御用医者”岡本玄冶”(おかもと_げんや。1587−1645)またはその子孫がそのモデルではないかと思われます。中央区教育委員会の説明では、彼は日本橋人形町3−8付近に屋敷を構え明治初期まで9代続いた医者の一家であった。歌舞伎、”お富と切られ与三郎”の舞台となった、玄冶店(げんやだな)とはここの事です。

ここ長谷川町・三光新道から葭町の桂庵千束屋までは2〜3分の距離です。

「天災」の主人公、八っつあんが心学の紅羅坊名丸(べにらぼうなまる)先生の所で教えを講釈して貰った所でもあります。

この近くには元吉原や歌舞伎街があったので、必然色気が街に漂っていた所でもあった。

5.四神旗(しじんき)

■四神;天の四方の方角をつかさどる神、すなわち東は青竜(セイリヨウ)、西は白虎(ビヤツコ)、南は朱雀(シユジヤク)、北は玄武(ゲンブ)の称。四獣。(広辞苑)

■四神;天の四方の方角をつかさどる神、すなわち東は青竜(セイリヨウ)、西は白虎(ビヤツコ)、南は朱雀(シユジヤク)、北は玄武(ゲンブ)の称。四獣。(広辞苑)

現在大相撲本場所の吊り天上から四方に下がっている、色の房がこの四神に相当します。

■四神旗、通称四神剣;四神を描いた四つの仗旗。昔、朝廷で元日の朝賀や即位礼などに大極殿(ダイゴクデン)または紫宸殿(シシンデン)の庭に立て威儀をととのえた。しじんのほこ。(広辞苑。右図も)

この四神旗を曲げて(質入れ)しまったから、請け出す算段がつかなかったのでしょう。

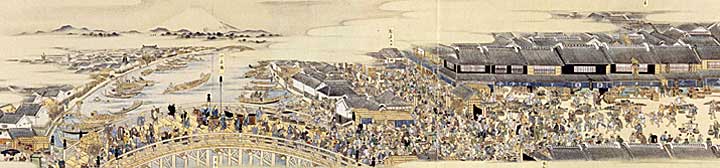

6.魚河岸

関東大震災まで日本橋から江戸橋までの間2〜300m位の距離に日本橋川の北岸に有った。

地下鉄三越前駅B6を出ると目の前に「日本橋魚市場発祥の地」の石碑が日本橋北詰め東側に有ります。

六代目円生の江戸散歩によると、「日本橋を渡った橋の右側ですね・・・・、これがずうーっと魚河岸だったんです。だから、河岸のある間はあの中へは入れなかったわけです。くるま(自動車)やなにかは。電車(路面電車=都電)からこう見てますとね、通行止めになっている。中はもう、ごった返している。魚を商っているその有様が見えましたんです・・・・。午後、河岸がすむと通しましたんです。」

ここの若い衆が百川楼に昼間から集まり、次の祭りや四神旗を隣町に渡す下話をしていたのでしょう。

7.円生の芸の虚と実

圓生の得意な《百川》で、たいへん、いい芸談がある。

百兵衛が、客の座敷へ、御用を聞いてこいといわれて、はじめて、出るところで、

「ええ、ちょっくらごめんなすッとくんなせえやして」

という、百兵衛の挨拶を、圓生は、田舎からぽッと出の、なにしろ、客の前にはじめて出る男なんだから、おずおず、こわごわ、たいへん、遠慮して、調子を、下から出してやっていた。

そうしたら、おやじの先代・圓生が、

「おい、どうしてお前は、そう険気なんだ」

そうじゃァなくって、逆に、上(うえ)の調子で入れ、そうすれば、あとからの調子も、それにつれて、おのずから《百川》という、話ぜんたいが、陽気になる、と批評をした。

ところが、いまの圓生が、まだ、若いころのことで、落語はたくさん知っているし、事実また、芸風に、たしかに、生意気、あるいはどうだ、俺ァ巧(うめ)えだろう、というところのあった男だから、さァ、おやじのいうことが、どうも合点が出来ない、なァに、おやじのいうのは、間違っている。理屈からいったって、おずおず、こわごわ、客んところへ入っていく人間の声が、上の調子で、あるわけがない。

しかし、不服だが、相手はおやじだし、芸の上でも、たいへん、尊敬している人のいうことである。仕様がないから、おやじのいう通りに、やった。そうやってきて、いつの間にか、歳月が経った。

そして、おやじが死に、圓生も、だんだん、年を取ってきたら、なるほど、おやじのいったことの方が、ほんとうだ、と、わかった。

いくら、実際には、そうだからといって、芸が、陰気になってしまって、客が、聞いてくれないでは、身も、蓋もない。

芸には、実際とは違う嘘があっていい、なくッちゃならないということが、歳をとってみて、気がついたという話なのである。

そして、その嘘が、ほんとうに聞こえて、はじめて、一人前の芸だ、と、わかったという。と、同時に、へたなのが、いくら本当の事を言ったり、したりしたって、へただと、嘘になる、ということでもある。芸の、花と、実の、おもしろい話である。

河出文庫「寄席はるあき」安藤鶴夫著 《百川》 より

舞台の日本橋界隈を歩く

2009年改めてこの地を歩きました。まず、百川楼があった浮世小路は既に無いどころか、この辺一帯の再開発工事が進んでいて、あと2〜3年も過ぎると街が大化けしているでしょう。一つは地上22階建てのビルが平成22年7月に完成だと表示されています。既に三越の北側には三井タワービルが建っていますし、中央通りを渡ったこちら側で数ブロックで大工事を進めています。この一角にあった屋上の福徳神社は足元のビルを撤去されてしまったため、近くのビルの一階に避難して「福徳茶屋」という店の中に避難しています。この店が入ったビルも次の再開発工事に指定されていますので、福徳神社も安住の地を得るのにはもう少し時間が掛かります。

写真;左・再開発地の一部 中・福徳神社があった所 右・現福神社がある福徳茶屋

福徳神社がこの調子ですから、百川楼が何処にあったのかは誰も分からないでしょう。ただ分かるのは、この近くに有ったのは確かな事です。

日本橋の橋際にある「日本橋魚市場発祥の碑」は当時と変化はありませんが、その前の交差点際に新たに三越新館(写真左)が建っています。日本橋を渡れば、白木屋から東急百貨店になったここも解体されて、全面ガラス張りの「コレド日本橋」に変わってしまいました。

日本橋の橋際にある「日本橋魚市場発祥の碑」は当時と変化はありませんが、その前の交差点際に新たに三越新館(写真左)が建っています。日本橋を渡れば、白木屋から東急百貨店になったここも解体されて、全面ガラス張りの「コレド日本橋」に変わってしまいました。

人形町の交差点に立つと高層マンションが建ったり、人形町末広亭後の次田ビルは解体されて、新しいオーナービルに変身です。嬉しい事に「末広亭跡」の碑が受け継がれ埋め込まれています。その先人形町が堀留(町)と名を変えた所に「三光新道」が有ります。道の巾は旧来通りですが、左右の家がビルになって右も左もビルの壁で参道の雰囲気はなくなってしまいました。常磐津の歌女文字師匠も外科医の鴨池玄林先生も壁に張り付いて生活しなければ成りません。

奥の三光稲荷は手入れが行き届き、参拝者も増えたのでしょう。お供え物の数が増えました。

都会の10年は本当に一昔。夢のごとくです。

(2009年撮影、上記どの写真もクリックすると大きくなります)

この地図をクリックすると大きな地図になります。

この地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。初版で撮影した写真。

|

葭町。今の日本橋人形町1丁目。

日本橋方向を見る。この左手に多くの桂庵が有ったのであろう。 |

|

人形町交差点。人形町通りのプレート。

今立っている所に、玄冶店(げんやだな)があり、その近くに寄席の席亭・人形町末広亭(人形町3−2)が有った。そこには今、落語に造詣が深い、次田のビルが建つ。

慶応2年建設の62畳敷の客席を持つ席亭も、昭和45年1月20日100年の歴史を閉じる。当然、今は名残すらない商業地の繁華街です。

09年6月撮影の同所 |

|

浮世小路から見た中央通り。

この右手に福徳神社があり、その側に百川楼があった。

正面突き当たりを左に曲がると日本橋に至る。 |

|

福徳神社。福徳会館の2階屋上に鎮座している。

日曜日には、階段に鍵が掛かっていて、上がれない。 |

|

三光新道入り口の看板。

入ると3〜40mで裏通りに抜けてしまう、幅2mぐらいの両側に10軒ほどの家が有るだけの、短い参道です。

その内のどの家が、常磐津の師匠の家であったのだろうか。 |

|

三光稲荷神社。

三光新道を入り、裏道に抜ける手前左側に小さな社がある。ボケ〜ッとしていると行き過ぎてしまう。 |

|

魚河岸蹟の碑。

日本橋から江戸橋に掛けての川岸に、魚河岸があった。

関東大震災後、今の築地に移る。築地から比べると、なんと狭い所だった。「目黒のさんま」もここから運ばれた。 |

|

日本橋。

日本道路原標が有る、道路の起点だが、上に首都高速道路が走り色気の無い橋になってしまった。

この写真の奥に見えないが、浮世小路が右手にあった。

渡った右手すぐに、上の碑があります。江戸橋は右側の200m先に掛かる最初の橋。 |

初版:1999−2000年頃記

全面改訂版:2009年6月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

■四神;

■四神;