落語「名月八幡祭り」の舞台を歩く

六代目三遊亭円生の噺、「名月八幡祭り」(めいげつ_はちまんまつり。縮屋新助)によると。

江戸の三大祭りのひとつ深川八幡祭りが8月15・16日例大祭で、十数年ぶりと言う事で、街では準備に色めき立っていた。

越後から出てきた縮売りの新助はあらかた品物も売れて魚屋・魚惣にいとまごいに来た。川が見える部屋に通され、立派な祭りになるだろうから、帰らずにここに泊まって良いから、観てから帰るよう説得された。山車は二十数基、仲町の芸者は音頭で出るという。この時、仲町の方からチョキ船が1艘鉄砲洲に向かっていた。「美代坊、鉄砲洲に浮気に行くのか」、「いいえ。そこにいるのは新助さんでは。ご無沙汰ですから、遊びにおいでなさいな」と声を掛けられた。付き合いがないのなら忠告するが、美代吉は最近金に困っているから、金は貸さない方がイイと注意を受けた。その上、ワルの三次(さんじ)という船頭といい仲らしい。鉄砲洲に逢いに行ったのであろう。

祭りまで江戸にいる事が決まって、美代吉に逢いに行きたかったが、芸者屋に意味もなく行く事が出来ない。気の弱い新助は2日目にやっと格子の前まで来たが、中では母親と美代吉は相変わらず金の工面の事で言い争っていた。大スポンサーの藤岡さんに横向かれたのも三次の事がばれたからで、今では一銭の蓄えもなくなってしまった。藤岡さんにも、あの縮屋さんにも見栄があって百両の相談が出来ないと愚痴っていた。工面が出来なければ、この芸者屋を売ってこの世界から足を洗いたいとも言い始めた。

そこに新助が意を決して格子を開けた。

部屋に通され世間話を始めたが、美代吉が一杯始めたので一緒に飲むことになった。飲めない新助は堅くなっていた。ため息をつく、美代吉に何かあると感ずく新助はそれ以上言葉が出ない。そこに三次が入ってきて5両の無心を始めた。無い袖は振れない美代吉に毒づく三次。追い出した三次をあとにごろりと横になって寝息を立て始めた。 部屋に通され世間話を始めたが、美代吉が一杯始めたので一緒に飲むことになった。飲めない新助は堅くなっていた。ため息をつく、美代吉に何かあると感ずく新助はそれ以上言葉が出ない。そこに三次が入ってきて5両の無心を始めた。無い袖は振れない美代吉に毒づく三次。追い出した三次をあとにごろりと横になって寝息を立て始めた。

半時(刻)ほど見とれていたが、目を覚ました美代吉が借金の重さに耐えかねて、にっちもさっちも行かないことを打ち明け、良かったら越後にでも行って静かに暮らしたいという。その金100両が有れば、三次とも手が切れ、借金も返してお祭りが迎えられると言う。

新助は越後から友人が来ているので100両は何とか出来ますが、その代わり私をここに置いてくれと願うと、100両ほしさに美代吉は空返事をするのであった。喜んで飛び出す新助と入れ違いに藤岡さんが国元に帰るので手切れ金だと100両を使いの者が持ってきた。

六ツの鐘が響き、三次が玄関に入って来た。

お前を殺して俺も死ぬのだと匕首(あいくち)を振り回したが、5両受け取ると大にこにこ。新助のために取った刺身で差しつ差されつ。そうとは知らない新助は飛び込んできたが、けげんな様子。金は出来たからその金は返してこいと言う美代吉。新助はこの金はもう返せない金である上に、我が身をなぶり者にしたと泣き崩れるのみであった。金は越後の田地田畑をかたに高利貸しから受け取ったものであった。心配なので付いてきた魚惣に連れられ帰って行ったが、それからは只ぼんやりと気が抜けたようになっていた。

15日の祭りの当日、プイッと表に飛び出した。「美代吉は綺麗な女だが悪い女だ」と高声しながら街中に出た。持ち金をばらまきながら、拾う江戸っ子を馬鹿にしながら放心状態で人混みに消えた。

深川きっての料理屋で仲町芸者の踊りが始まった。美代吉は目立つ衣装で後ろから見ている所に、抜き身の刀を下げた新助は「美代吉、美代吉はどこだ」と捜していた。美代吉はその異様さにびっくりして逃げ、追う新助。

ちょうどその時「永代が落ちた〜。永代橋が落ちた〜」の声が掛かって、若い衆はそちらに駆け出した。

追う新助は美代吉をとらえ刀の餌食にしてしまった。 追う新助は美代吉をとらえ刀の餌食にしてしまった。

ようやく、若い者たちが戻ってきて新助を捕り押さえたが、新助は狂ったようになって嬌声を発するのみであった。

おりから、木場のあたりに爛々たる、十五夜の月が昇ります。

絵図;為永春水代表作「辰巳の園」の挿絵から。美代吉の芸者屋もこのような雰囲気であった。

図をクリックすると大きくなります。

芝居話「名月八幡祭り」ですから、どこにも笑いの部分はありません。淡々と芝居を見るように噺は進んでいきます。純真な新助がプロ中のプロ

・美代吉にもて遊ばれ、廃人のようになって結末に突き進んでいきます。この噺を起こしていてもちっとも充実感がないのが悲しい。円生の話芸のすごさかもしれません。 芝居話「名月八幡祭り」ですから、どこにも笑いの部分はありません。淡々と芝居を見るように噺は進んでいきます。純真な新助がプロ中のプロ

・美代吉にもて遊ばれ、廃人のようになって結末に突き進んでいきます。この噺を起こしていてもちっとも充実感がないのが悲しい。円生の話芸のすごさかもしれません。

歌舞伎「縮屋新助」、河竹黙阿弥45歳の時の名作、万延元年(1860)発表、初演された「八幡祭小望月賑(よみやのにぎわい)」はもっとも有名。

主人公縮屋新助は八幡祭りの時、危ないところを辰巳芸者お美代に救われる。八幡祭りの永代橋落橋事件のとき、お美代は川に落ちたところを新助に救われる。二人は親密になるが、新助はお美代に捨てられ、狂った新助がお美代をはじめ24人を殺生し、新助は自害する。 主人公縮屋新助は八幡祭りの時、危ないところを辰巳芸者お美代に救われる。八幡祭りの永代橋落橋事件のとき、お美代は川に落ちたところを新助に救われる。二人は親密になるが、新助はお美代に捨てられ、狂った新助がお美代をはじめ24人を殺生し、新助は自害する。

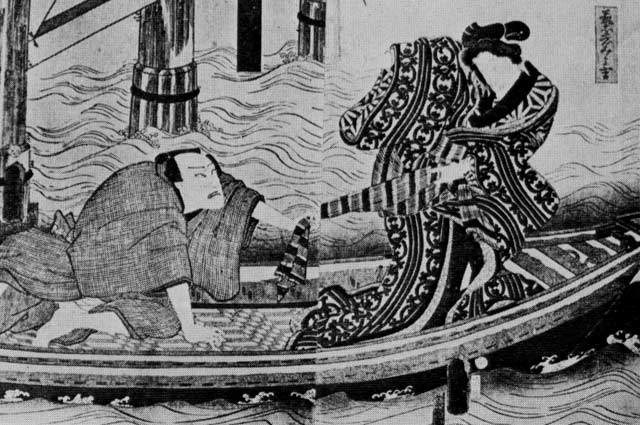

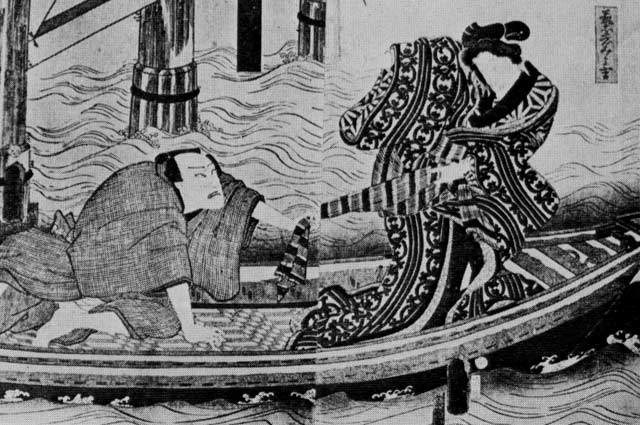

この噺の原点は実話だと言われています。事の起こりは文政3年(1820)3月18日の事件だった。万延元年(1860)河竹黙阿弥が「八幡祭り小望月賑」を作り上げ人気になり、舞台では州崎の土手で美代吉を殺害する事になっていますが、実録では船上で無理心中だった。そこを踏まえて芳幾の錦絵は写実的に描かれた。舞台のように中秋の満月ではなく、3月であった。

上;

「縮屋新助と芸者美代吉」(永代橋下)歌川豊国画。下;「英名二十八衆句・芸者美代吉」一惠齋芳幾画

両図共クリックすると大きくなります。下図および説明文09.12.追加挿入。

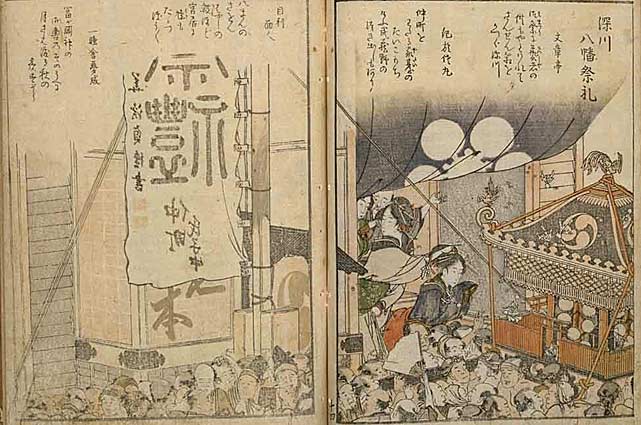

1.「深川八幡祭り」

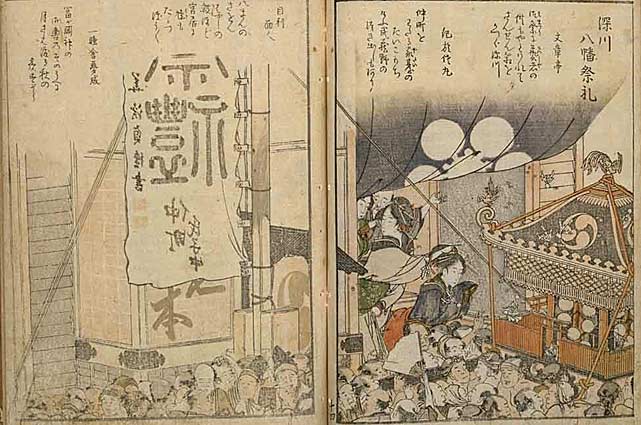

東都名所一覧「深川八幡祭礼」 葛飾北斎画 国立国会図書館蔵 09.06追記

赤坂の日枝神社の山王祭り、神田明神の神田祭、深川

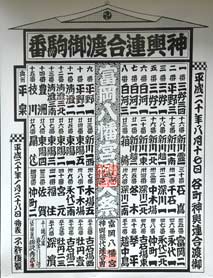

(富岡)八幡祭りを江戸三大祭りと言った。例祭は8月15日を中心に行われ、昔は旧暦に大祭を行っていたので、今で言う9月になります。ちょうど仲秋の名月にあたります。大祭は3年に一度八幡宮の御神輿が渡御を行う年は本祭りと呼ばれ、大小あわせて120数基の町神輿が担がれ

ます。今年(平成20年)はその内大神輿ばかり57基が勢揃いして連合渡御する景観は盛大で、水掛祭りとしても有名です。

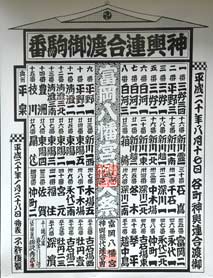

左写真;2008年 御輿連合渡御順番表 左写真;2008年 御輿連合渡御順番表

■深川八幡;富岡八幡宮と正式に呼ばれます。富岡八幡宮は寛永4年(1627)、当時永代島と呼ばれていた現在地に創建された。周辺の砂州一帯を埋め立て、社地と氏子の居住地を開き、総じて六万五百八坪の社有地を得た。世に「深川の八幡様」と親しまれ、「江戸最大の八幡様」。御祭神

、応神天皇(誉田別命) 外八柱。

江戸時代には、源氏の氏神である八幡大神を尊崇した徳川将軍家の手厚い保護を受け、明治維新に際しては朝廷の庇護を受け、現在に至った。

富岡八幡宮 ホームページ http://www.tomiokahachimangu.or.jp/index.html#annai

横綱力士碑;明治33年、第十二代横綱陣幕久五郎を発起人に歴代横綱を顕彰する碑が建立されました。この碑には初代明石志賀之助から

現在の横綱までの四股名が刻まれていますが、その大きさは高さ3.5m、幅3m、重量は20トンに及び、横綱を顕彰するにふさわしい堂々たる石碑です。

新横綱誕生時には相撲協会立会いのもと刻名式がおこなわれ、新横綱の土俵入りが奉納されます。また両側には伊藤博文、山県有朋、大隈重信といった賛同者の名が刻まれており、広く各界から協賛を得て建立されたことを物語っています

大関力士碑;表参道大鳥居をくぐってすぐ右手には、 歴代大関を顕彰するために建立された 「大関力士碑」があります。

この碑は明治の頃に、九代目市川団十郎と五代目尾上菊五郎により寄進されていた2基の仙台石を活用し、初代大関雪見山から最近では小錦、霧島まで、104人の歴代大関の四股名が彫り込まれています。

またその傍らには巨人力士碑、巨人力士手形足形碑、強豪関脇碑、釈迦ヶ嶽等身碑等一群の顕彰碑が立ち並んでおり、横綱力士碑とあわせて、相撲名所として相撲ファンに親しまれています。

伊能忠敬銅像;平成13年10月20日、江戸時代後期の測量家・伊能忠敬翁の銅像が境内大鳥居横に建立され除幕式が行なわれました。測量開始から

200年を迎え、50歳を過ぎてから天文学・測量術を学んだ忠敬翁が注目を集めていますが、翁は深川黒江町(現・門前仲町1丁目)に住み、測量旅行出発にあたっては必ず八幡宮を参拝していたことから、八幡宮に銅像が建てられました。

銅像の横には新地球座標系に準拠した国内第1号の三等三角点「富岡八幡宮」も設置されました。

2.仲町(

なかちょう。江東区門前仲町。地元では略して仲町、または門仲)

富岡八幡の文字通り門前町。永代橋を東西に通る幹線道路が永代通り。南北に走る二つ目通り(清澄通り)と深川で交差する所が門前仲町。永代通りを東に行くと直ぐ成田山不動尊その先に

(深川)富岡八幡が有ります。

「吾妻源氏 辰美の秋月」国貞画 辰美は辰巳、辰巳の花街の情緒を余すことなく表しています。

仲町の芸者;仲町から深川八幡の周りには辰巳芸者と言われた、気っ風の良い芸者衆がいて人気を博していた。江戸日本橋から見て、辰巳の方向「東南」に有ったのでこのように言われた。羽織姿が特徴的なことから「羽織芸者」とも呼ばれる。「意気」と「張り」を看板にし、江戸の「粋」の象徴とたたえられた。

起源は江戸時代初期にさかのぼり、江戸中期から天保13年まで栄えた。深川八幡を中心に7ヶ所(細かい所は何ヶ所も)の花街があった。

薄化粧で身なりは地味な鼠色系統、冬でも足袋を履かず素足のまま、当時男のものだった羽織を引っ掛け座敷に上がり、男っぽい喋り方。気風がよくて情に厚く、芸は売っても色は売らない心意気が自慢という辰巳芸者は粋の権化として江戸で非常に人気があったという。また源氏名も「浮船」「葵」といった女性らしい名前ではなく、「音吉」「みよ吉」「豆奴」など男名前を名乗った。これは男芸者を偽装して深川遊里への幕府の捜査の目をごまかす狙いもあった。今でも奴名を名乗る芸者が多いのも、辰巳芸者の影響です。江戸文化に大きな影響を与えた

彼女たちです。

■鉄砲洲(てっぽうず);永代橋から隅田川を下った西岸に位置する街。京橋川が隅田川に流れ出る河口から南方へかけて細長い洲ができていて、それが鉄砲の形をしていたとか、昔は大砲の試射場であったからとか、その由来には諸説あります。 ■鉄砲洲(てっぽうず);永代橋から隅田川を下った西岸に位置する街。京橋川が隅田川に流れ出る河口から南方へかけて細長い洲ができていて、それが鉄砲の形をしていたとか、昔は大砲の試射場であったからとか、その由来には諸説あります。

左写真;広重画「名所江戸百景 鉄砲洲築地門跡」を題材にした切手。

鉄砲洲稲荷神社(中央区湊1−6);江戸の湊の入り口に鎮座する神社。實永元年(1624)稲荷橋詰めに有ったが、明治元年(1868)現在地に移転、関東大震災で焼けたが昭和10年(1935)再建された。裏には富士塚があり富士山信仰の場として、社殿と共に区民文化財に指定されています。

永代橋から見た佃島、鉄砲洲。左前方、佃高層マンション群、その右側の斜張橋は隅田川に架かる中央大橋、その奥に見える高層ビルは明石町の聖路加タワービル、右側は新川のビル群、その間に挟まれた空間が鉄砲洲です。

3.永代橋

当時、大川(隅田川)最下流に架かる橋で、隅田川4番目の橋(千住大橋、両国橋、新大橋、永代橋〈上流から、又架けられた順も〉)で、元禄11年(1698)五代将軍綱吉が50才を迎えた記念として架けられた。その為”永代”。別の説では深川に永代寺がありその名からともいい、または永代島を結んでいたのでこの名になった、とも言われる。(東京都と中央区の説明では説が違う)

千住大橋

文禄3年(1594)

両国橋 寛文元年(1661)一説によると万治2年(1659)12月に竣工したとも言われる。

新大橋

元禄6年(1693)

永代橋 元禄11年(1698)に架橋。

両国橋、新大橋、永代橋3橋を大川三大橋と言われた。安永3年(1774)吾妻橋が架けられ、大川四大橋と言われ、明治までこの状態が続く。江戸庶民の気持ちの上では、千住大橋は入らなかった。

長さ120間余の橋長があり、大川最長橋。今の橋より北側(上流)約150mに橋が架かっていた。

この橋は当然木製の橋であったが、船の通行を考え、水面から高い作りになっていたので、筑波山、秩父連山、富士山、房総半島が一望に良く見えた。江戸庶民には人気があって、浮世絵の題材にもなった。

当初、幕府の直轄であったが、後年補修費が掛かるので、財政難から地元に管理を任せた。その為通行料を取って管理、補修費の財源に充てた。

落語「永代橋」より引用

■永代橋落橋;架橋約100年後、文化4年(1807)8月15日深川八幡の11年ぶりの大祭が雨で順延になり19日に執り行われ、人気を呼んで庶民が殺到した。その上、一橋公が船でこの下を通った為通行止めにし、解除後一時期に群衆が殺到し、人の重みで橋が落ち、大災害になった。奉行所の発表で440人が死んだが、実際には1500人を越えていたと言われる。死体は下流の品川沖まで流される者までいた。

詳細は落語「永代橋」をご覧下さい。

4.ことば

時(刻)の鐘;一日は等間隔の24時間(定時法)ではなく、不定時法で日の出から日没までを六等分し、これが昼の一刻(いっとき)。同じように日没から翌日の日の出までを六等分したのが夜の一刻。

つまり春分と秋分を除けば、昼と夜の一刻の長さが違った。現代なら非常に困る事だが、江戸時代は陽の明かりをたよりに仕事をしているから、この方が便利であったと思う。太陽の動きで大まかな時間が簡単に分かるし、時計を持たない時代にはそれだけで十分実用的だった。

深夜0時を「夜九ツ」とし、数を減らしていき日の出を「明け六ツ」、陽が中天になったとき正午を「昼九ツ」。日没を「暮れ六ツ」と言い表しています。

三次が金ほしさにみよ吉の家に来たのが「六ツの鐘」を聞いた、夕方の日が落ちる6時頃です。芝居がらみでは効果的な時間帯です。

半時(刻);一刻は約2時間ですから、半刻は1時間。1時間みよ吉の寝姿を眺 めていた新助であった。時間の最小単位は四半刻(しはんとき)と言い、30分です。これで江戸の生活は十分でした。今でも30分遅刻してくる強者がいますが、当時の意識から少しも進歩していません。 めていた新助であった。時間の最小単位は四半刻(しはんとき)と言い、30分です。これで江戸の生活は十分でした。今でも30分遅刻してくる強者がいますが、当時の意識から少しも進歩していません。

■十五夜;旧暦の15日の夜の満月。毎年12〜3回の満月がありますが、一番綺麗な満月とされた「仲秋の名月」は人々に愛された。この噺の舞台もこの日です。

永代橋の上にあがる中秋の名月。2009年10月4日撮影追加。

クリックすると大きくなります。

■100両;毎回出てくる江戸時代の貨幣単位。1両8万円とすると、800万円。10両で首が飛ぶ時代、よくぞこれだけ美代吉は借金したものです。現代でも考えられない金額です。新助もいくら国元とはいえ全財産を食いつぶしてしまう大金です。

■猪牙(チョキ)舟;江戸時代の小型の高速船。

江戸で造られた、細長くて屋根のない、先のとがった舟。軽快で速力が早く、漁業・舟遊びまたは隅田川を上下した吉原通いの遊び船に用いられた。

胴が細くスピードは出たが、横揺れが激しく乗り心地は良くなかった。 ■猪牙(チョキ)舟;江戸時代の小型の高速船。

江戸で造られた、細長くて屋根のない、先のとがった舟。軽快で速力が早く、漁業・舟遊びまたは隅田川を上下した吉原通いの遊び船に用いられた。

胴が細くスピードは出たが、横揺れが激しく乗り心地は良くなかった。

江東区中川船番所資料館蔵。模型。

■小千谷縮;小千谷における麻織物の歴史は古く、縄文時代後期と思われる土器に布目のあとが残されています。小千谷の気候にあった麻織物は評価が高く、将軍へ献上されていました。

江戸時代前期には、夏の衣料向けの改良が考えられ、緯糸に強い撚(よ)りをかけることで、織り上げたものに仕上げの工程で涼感を出す独特のシボと呼ばれるしわを出すことに成功しました。昔ながらの技術・技法で作られる小千谷縮は昭和30年に国の重要無形文化財に指定されています。

舞台の八幡祭りを歩く

3年に一度の富岡八幡宮の大祭に行って来ました。当日17日(日)はお祭りのクライマックス。前日の子供御輿や山車(御鳳車)の巡航がありましたが、メインは各町会の御輿連合渡御です。57基が列を作って永代通りを練り歩き、八幡様の鳥居前では神官によるお清めが行われ、氏子町内を一巡してきます。 3年に一度の富岡八幡宮の大祭に行って来ました。当日17日(日)はお祭りのクライマックス。前日の子供御輿や山車(御鳳車)の巡航がありましたが、メインは各町会の御輿連合渡御です。57基が列を作って永代通りを練り歩き、八幡様の鳥居前では神官によるお清めが行われ、氏子町内を一巡してきます。

連日30度を越える暑さが続いていたのに、どうしたのでしょう、この日だけは25度の涼しさでです。暑さがきつい時は水のお清めが雨のように降ってこようが、気分は最高、意気も上がります。でも、この涼しさですから、「サムイ、寒い」の連発で可哀想なくらいです。昼ぐらいから、霧のような雨が降り始め、私は次のスケジュールに合わせて現地を離れましたが、その後、土砂降りの雨に変わり、祭りの人もギャラリーも逃げ始めたのではないでしょうか。

祭りってやっぱり天候次第ですね。 写真右上;クリックすると大きくなります。

上記写真;永代橋上で1時間以上前から御輿の来るのを待つギャラリー。

下の御輿の写真の所に、当日の祭りの写真を載せてあります。

江戸時代のと言うより昭和の初めまで、深川地区は木場を中心に栄えた地域ですから、割堀が縦横に開かれていました。その堀の中には筏がビッシリと並んで製材されるのを待っていました。今は湾岸地区の新木場に業界ぐるみ引っ越してしまい、その後は大部分埋め立てられてしまいました。魚屋・魚惣の川が見える部屋が有ったのもうなずけます。その部屋に通されなかったら、そこに美代吉が船で通りかからなければ、盛大な深川祭りを観て越後に帰れたのに。この様な寂しい結末をむかえずに済んだのにと思います。

今の新木場には広大な筏が係留出来る水面を確保されていますが、筏の数は多くはありません。最近は外国産の輸入材が多く、それも製材されて商品として入ってくるので、貯木のための水面の必要性が薄くなってしまったようです。

門前仲町も木場の引っ越しで地盤沈下が激しく、また、花街も消滅して過日の趣はありません。ただ、深川の粋さだけが街に残っています。

池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』の長谷川平蔵の舞台でもあり、山本一力の時代小説「あかね空」でも描かれたところです。その頃とだいぶ様子が変わってしまいました。

地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。

富岡八幡宮御輿巡航マップより

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

2008年9月記

次の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る

|

追う新助は美代吉をとらえ刀の餌食にしてしまった。

追う新助は美代吉をとらえ刀の餌食にしてしまった。

左写真;2008年 御輿連合渡御順番表

左写真;2008年 御輿連合渡御順番表

■鉄砲洲(てっぽうず);永代橋から隅田川を下った西岸に位置する街。京橋川が隅田川に流れ出る河口から南方へかけて細長い洲ができていて、それが鉄砲の形をしていたとか、昔は大砲の試射場であったからとか、その由来には諸説あります。

■鉄砲洲(てっぽうず);永代橋から隅田川を下った西岸に位置する街。京橋川が隅田川に流れ出る河口から南方へかけて細長い洲ができていて、それが鉄砲の形をしていたとか、昔は大砲の試射場であったからとか、その由来には諸説あります。

■猪牙(チョキ)舟;江戸時代の小型の高速船。

江戸で造られた、細長くて屋根のない、先のとがった舟。軽快で速力が早く、漁業・舟遊びまたは隅田川を上下した吉原通いの遊び船に用いられた。

胴が細くスピードは出たが、横揺れが激しく乗り心地は良くなかった。

■猪牙(チョキ)舟;江戸時代の小型の高速船。

江戸で造られた、細長くて屋根のない、先のとがった舟。軽快で速力が早く、漁業・舟遊びまたは隅田川を上下した吉原通いの遊び船に用いられた。

胴が細くスピードは出たが、横揺れが激しく乗り心地は良くなかった。