落語「小判一両」の舞台を歩く

宇野信夫作

六代目三遊亭円生の噺、「小判一両」(こばんいちりょう)によると。

今戸の八幡様境内に茶店があって、そこにザルや味噌こしを商う安七(やすしち)が昼時弁当を使うので寄っていた。今日も女将から、小金を残しているのでしょうと冷やかされていた。冷やかされるようになれば一人前と親父によく言われました。女房子供も居たが、子供は5歳の時に亡くし、追うように女房も亡くなり、ヤケになって博打、喧嘩をやり自由気ままにしていた。名前の安七より賭場では半目が好きでグニ安と呼ばれていた。親父が亡くなると聞いて、枕元に行くと「もう堅気になってくれ、これは一生掛かって貯めた金だ」と言って、布団の下から小判一枚を出した。それで生まれ変わって働くようになった。と、女将に述懐。

女将は用が有るからと店番を頼んで出掛けた。まだ年端も行かない子供が凧を抱えて自分の物だと言い張っている隣で、凧屋が落とした凧だからけぇせと怒鳴っている。その仲人としてざる屋の安七が凧屋に嘆願して、子供にくれてやってくれと言うが、凧屋は頑として受け付けない。称福寺裏の長屋に住んでいるから、親に談じ込むんだと鼻息が荒い。商売物をくれてやっていたら切りが無い。どんなに頼んでもイヤだと言う。買ってあげたいが、今日の商いは一つも無いからお金が無い、ザルと交換しようと言っても納まらない。子供も納得しない。

買ってやるよ。小銭が無いんだ。親父からもらった、1両出すからお釣りを出せ。お釣りは無い。出せ、出せないの繰り返しをしていると、女将が帰ってきて立て替えてくれた。釣りはいらないと、顔面を殴って、喧嘩になった。そこに浪人風の男が現れ、みんなに謝り、ざる屋とお茶を飲みながら、「私はそこの称福寺裏の弐兵衛店(だな)という長屋に住む小森孫一という浪人者です」。「鳥越に住んでいる安七というざる屋です」、「越後の高田から浪人として出てきましたが、妻は病で亡くし、私も病気がちで1年もすると手元も使い果たし、落ちぶれました」、「お侍様は二度の主取りはしないからでしょ」、「そうです」、「貴方が悪いのでは無く、浪人させる世の中が悪いのだ。やな世の中だ」。

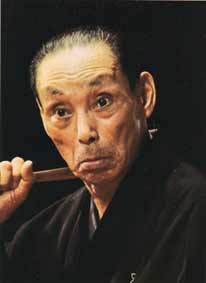

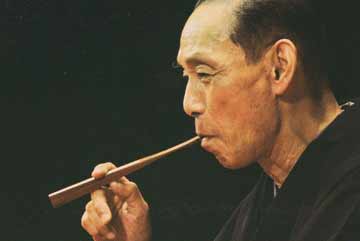

早く家に帰って、凧揚げをしようと子供がせがむので、先程の小判を子供に握らせた。浪人は狼狽したが鳥居の脇から侍が出てきたので、顔を伏せるようにして引き下がって行った。今の経緯(いきさつ)を鳥居の影で見ていた身なりの良い侍が、ざる屋を今戸橋の慶応寺を過ぎたあたりで呼び止め(右図;呼び止められた安七。辻斬りと間違えて)、料亭・金波楼に案内し酒肴をご馳走して先程の行いを褒めた。しかし、ざる屋は試し切りのつもりだろうと腹の中をうかがっていたが、それが目的で無いと分かるとホッとし(右図下;緊張が解けて)、酒の旨さも堪能した。凧屋との一件を見ていて感服したと浅尾信三郎、人の世の美しさを見せてもらったと、金子を出したが受け取らなかった。気持ちよく飲んでいたが、ざる屋が突然言うには、「酒は旨くない。貴方

はでくのぼうだ。酒をご馳走するぐらいなら、浪人の生き方を一言褒めてあげないのか」、「人の心は、侍同士だとなおのこと、遠慮しなくては成らないことが有る」、「そんな人情の無い人と飲むのはイヤだ。もう帰る」、「まて、わしが悪かった。謝る」、「じゃ〜、一緒に称福寺裏の小森孫一の所に行きましょう」。

長屋に入ると入口に「手習い指南所」の看板が掛かっていた。入口が開かないので強く叩くと戸が外れ、仏壇に灯明が着いている。おかしいと慌てて覗き込むと孫一は割腹して果てていた。枕元に手紙と小判一両が置いてあった。手紙を黙読すると浅尾は落涙している。分かるように安七に話をするには、「大家さんに部屋を汚して申し訳ない。麻布古川町の縁者のところに子供を預けて欲しい。浪人をしていて子供一人養えず、行きずりの他人から恵みの金子をいただき、我が身のふがいなさを見た」、「行きずりの他人て言うのはこのざる屋の俺か。恵んだのでは無い、あれは親父の形見の小判だ」、「親切が仇になった」、子供は親にしがみついて泣いている。「こんな分からないことが有るか。坊や泣かないでくれ、考えているので静かにしてくれ。頭の中がこんがらがっている」、「安七、良く聞け。およそ生ける者は、自負を持っている。橋の上の乞食、道ばたの物乞いでも、他人が見るほどさもしいとも哀れだとも思っていない。浪人は自負も望みも持っていたが、今日我が子の行い、見ず知らずの者に恵みをもらい、我が身を振り返った。その姿を己で見てしまった。もう生きていても用の無い自分を悟ったのだ。世に捨てられた人間の心が分かった」、「・・・、わしが悪うございました。人の心が分かりました。『侍同士情けを掛けぬのが情けだ』と言った意味が初めて分かりました。私みたいな人間に情けを掛けられ、世の無常を感じた先生に申し訳ない。人間が分からないこんな屑のために、立派な人を死なせてしまった。生まれつきのお節介が、肌身離さず持っていた親父の形見の小判一枚が、とんだアダになってしまった。坊やここに来な。お前のお父っつぁんを殺したのはこの俺だ。俺がお父っつぁんの仇だ」、

「安七。済んでしまったことは悔やんでも仕方が無いことだ。情けがアダになったことは残念だけれども、そちのしたことは決して間違ってはいない。今の気持ちを忘れるなよ」。

浅尾信三郎の情けで小森孫一をねんごろに葬ってやり、麻布の縁者から小市を養子にもらい受け、信三郎は立派に小市を育て、安七も親戚同様の付き合いをした。

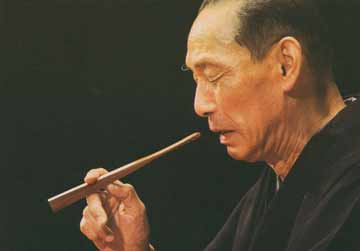

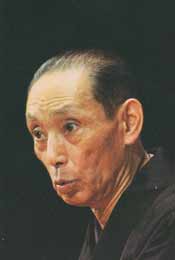

円生顔写真;侍に呼び止められ、天秤を担いだざる屋は、試し切りの侍だと思って怖さを顔に出し振り向く。その下、料亭で試し切りでは無いと分かった安七、心の緊張が解けて。

モノクロ写真、「私が悪うございました。・・・」泣きながら頭を下げる円生。

三遊亭円生写真集 少年社より

■称福寺(しょうふくじ)裏の弐兵衛店(にへいだな);浪人が住んでいる長屋は称福寺(台東区今戸二丁目5)の裏に有った。今戸八幡から北に200m位の地。弐兵衛店とは、長屋の大家の名前を取って、その地を示した。

■鳥越(とりごえ);鳥越神社(台東区鳥越二丁目4)から派生した俗称。現在は正式地名に格上げされた。千貫御輿や夜祭りで有名。

■越後高田(えちごたかだ);新潟県の南西部、上越市南部の地。旧高田市。もと榊原氏15万石の城下町。北部の春日山城は中世上杉氏の本拠地。冬季は雪深く、日本におけるスキー発祥の地。

■今戸橋(いまどばし);浅草寺の東北に位置し、山谷堀の河口(隅田川に合流)に架かる橋。橋の北側は今戸町と言われ、南側には待乳山聖天(まつちやま_しょうでん)の小山が有ります。余談ですが、この堀の左側の道を土手(土手道、日本堤)と言い、八丁先(土手八丁)に吉原遊廓が有りました。その為、橋のたもとには船宿がひしめき活況を呈していました。

対岸の向島から眺める待乳山と今戸橋。待乳山聖天蔵。明治初期。今戸橋が架かる山谷堀が見える。慶養寺、今戸八幡はこの橋の右側にあります。

江戸高名会亭尽「今戸橋の図」広重画 国立国会図書館蔵 左側に今戸橋が描かれ、その奥に待乳山聖天が見える。料亭「玉庄」の奥に高木が見えるあたりに慶養寺があった。下記写真に対応する現在の写真を載せておきます。

■慶養寺(けいようじ);安七が侍に呼び止められた地。八幡を出て南に、今戸橋を渡る手前の右側に大きなお寺があって、その寺を慶養寺と言ったが、現在は狭くなって現存。

■麻布古川町(あざぶ ふるかわちょう);小森孫一の縁者が住んでいる所で、落語「小言幸兵衛」で歩いた地。江戸の方向で言う真反対の地(港区南麻布一丁目)で、草深い地だと言うことを表しています。

2.宇野信夫と小判一両

茶屋で女将相手に、安七は、かかあもあり(左)、子供もありました(右)。「三遊亭円生写真集」

宇野信夫は江戸期の奉行・根岸鎮衛著「耳嚢」(みみぶくろ。江戸時代の出来事書きとめ帳)巻之二にある話を元に書き下ろしたといわれます。 この噺は、TBS「早起き名人会」で昭和37年(1962)4月29日スタジオ録音されたものです。

左から、凧屋「凧を返せ」。料亭で「人情がない!」。遺書を読む。「そちのしたことは間違ってはいない」。

3.言葉

■ザルに味噌漉し;笊(ざる)、竹の薄片などで編んで円くくぼんだ形に造った器。水切りの容器などに使う。

■賭場(とば);博打をやるところ。

■浪人者(ろうにんもの);主家を去り封禄を失った武士。

■二度の主取り;別の主家に奉公すること。

■でくのぼう;人をののしるときに使う語。木偶(でく)とは、木彫りの人形や操り人形を言う。「血も涙も無いでくのぼうだ」等と使う。

■手習い指南所(てならいしなんじょ);江戸中期になると人口だけではなく識字率も世界一で、全国平均での識字率は40%〜50%程度と推定されています。武家の子弟は、官学のほか民間の私塾でも学び、国学、漢学、洋学、医学などさまざまな塾が開設されていた。幕府正学とは別に、私学では、独自の教育内容が採られていた。また、商家の小僧は勿論、庶民の子供達も寺子屋へ通わない者は希だった。浪人や下級幕臣がアルバイトで師匠を務める寺子屋の数が、幕末江戸市中で一千ヶ所に達するほどだった。ここでは読み書き、そろばん、かけ算や九九など教えた。また、女子は踊り、唄いなど芸能の手習いも盛んであった。

■割腹(かっぷく);腹を切って死ぬこと。切腹。

■仇(かたき);恨みのある相手。あだ。

■形見(かたみ);死んだ人または別れた人を思い出す種となる遺品。安七は1両小判を父親からもらった。

隅田川の両岸にある隅田公園、今回は西岸の浅草側を北に向かって歩きます。浅草の出発地点は吾妻橋で、ここから眺める対岸の景色はアサヒビールのゴールドのビルと、黒いビアホールの上に乗った金色のディスプレーが目を引きます。決してうんちを模したディスプレーだとは言いません。その遠景に東京SkyTreeが大きく頭を出していますから、カメラや携帯電話でそのショットを皆さん狙っています。隅田川には水上バス乗り場がありますし、東武電車の終着(始発)駅・浅草駅が目の前です。表通りから行ってもいいのですが、今回は隅田公園の中を進みましょう。車の心配も信号も無く、花も眺めながらの、お散歩コースです。

稲荷神社では油揚を奉納しますが、ここ聖天では大根をお供えします。大根は人間の迷いや怒りの毒を表すといい、大根を供えることでその毒を洗い流し清めてくれるといいます。本来は夫婦和合で大根の先が二股に分かれているものを一対にして納めるものです。ここの提灯にも家紋(寺紋)として、絡み合った大根を使っています。公園側の駐車場から本堂に上がるには長い階段がありますが、現在は通行禁止になっています。その代償としてケーブルカーが下から上まで、無料で上下しています。子供たちは大満足。

この待乳山の北側は山谷堀に接しています。この山谷堀は吉原遊郭につながっていて、左(南)側の土手道を単に土手と呼び、吉原まで土手八丁と言われました。山谷堀の河口は隅田川に接し、その最下流に架かった橋が今戸橋で、ここには多くの船宿がありました。吉原に行く遊客が船でここまで来て、土手(日本堤)を歩いたのです。そのため大いに町は栄えました。その賑やかさが、今回の落語の舞台になっています。

待乳山→今戸橋→慶養寺とは一本の道でつながった町名は変わっても隣同士です。慶養寺は江戸切り絵図で見ると山谷堀に接して大きな境内を持っていましたが、現在は周りを削られこじんまりとしたお寺さんになってしまいました。それでも山門の両側には仁王が構えてお寺を守護しています。その隣が本竜寺、その先が今戸八幡と呼ばれていた今戸神社があります。

今戸神社は八幡の応神天皇を祀り、伊弉諾尊(イザナギノミコト)伊弉冉尊(イザナミノミコト)夫婦の神をも祀り、夫婦円満、縁結びの神として、雄雌の招き猫を飾り良縁を授けてくれると言うことで、若い人たちがひっきりなしに訪れます。え?私はもう関係ないって。そんなこと言うとホントに遊んであげないから。

称福寺裏の弐兵衛店(だな)という長屋に住む小森孫一という浪人者の住まいを見に行きます。

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。 2013年3月記

1.舞台の場所

■今戸の八幡様(いまどの はちまんさま);ざる屋は毎日ここで昼を取っていた。今戸橋の北側に有る、今戸八幡宮と言い、現在は今戸神社(台東区今戸一丁目5)と名が変わっています。落語「今戸の狐」に詳しい。

宇野信夫作。TBSの依頼によって新作人情噺として放送に掛けられた。圓生師と宇野信夫氏の新作の付き合いはここから始まっている。この録音はその初演の時のもの。

歌舞伎では、「人情噺小判一両」を六代目菊五郎の安七と初代吉右衛門の浅尾によって初演された。

元の噺は『義は命より重き事』で「両国で袖乞をしていた浪人の子が泣きながら空腹を訴えるが、父親は餅を買う金もない。それを見かねた雪駄直しの非人が浪人に金を与え、ようやく餅を子供に買ってやることができた。だが、浪人は袖乞をして餅代をかせぐと、この金を雪駄直しに返して、親子ともども入水してしまう」という、記録が残る。

円生写真は全て「六代目三遊亭円生写真集」より 少年社発行 昭和53年5月26日宇野信夫の世界 『小判一両』 砂防会館ホールでの公演時の写真

■一両(いちりょう);小判1枚の単位は1両。1両は4分(ぶ)、1分は4朱(しゅ)、4進法です。1両は約8〜10万円ですから、8万円として1分は2万円、1朱はその1/4で5000円です。金貨は庶民の間では単位が大きすぎて使われません。銭(ぜに)が主流で1両が4000文(江戸の初期の公定相場、中期で5000文)、1文が20円位。別の言い方をすると1000文が1貫(かん)文と言われました。ですから、1両は4貫文、中期で5貫文です。

金・銀・銭の換算率は、金1両(小判)=銀50〜60匁(もんめ。目方で量る)=銭4貫文(=4000文)が

一応の公定相場でしたが、その時々で変動したため、必ずしも一定ではありません。 幕末になるとインフレが進行して1両が1万文にも成ってしまいました。

釣り銭、今までの説明のように、1両出して40〜50文の買い物にお釣りを出せとは論外です。棒手振りは持っていないのが常識です。

味噌漉し、曲物の底に竹のスを張り、または細く削った竹でフルイのように編んだもの。主として味噌を漉してカスを取り去り、味噌汁を作るのに用いる。また、小さなざるに柄のついたものもあり、味噌汁に直接味噌を溶き入れるのに用いる。味噌漉し笊。どちらも竹で編んだものですから、ざる屋さんが売りに来た。落語「ざる屋」に詳しい。 ■ぐに;五二と書き、二つのサイの目に5と2とが出ること。安七は半が好きで賭場では「ぐに安」と言われていた。

■ぐに;五二と書き、二つのサイの目に5と2とが出ること。安七は半が好きで賭場では「ぐに安」と言われていた。

また”半”とは、サイを振ってその丁か半かをあてて勝負をする賭ごとを丁半博打といい、二つのサイコロの出た目を足した数字が奇数の時。五二は7で奇数だから半、反対に偶数だったら丁という。

授業料は家庭の経済状況に応じて支払われ、場合によっては商売物の物納も許された。さらに、生徒の10人に1人は上級の私塾へ進学した。こうした庶民の学力、教養が、江戸の出版文化の下地を形作っていた。

舞台の今戸を歩く

”梅は咲いたが桜はまだかいな” の季節になりました。

東武の橋梁をくぐり言問橋をくぐって、向こう側に出ると球技場や野球の練習場が出てきたら、公園から出て通りの向こう側にある、海抜9.5m、千坪にも満たない、小高い山の上のお寺さんに行きます。小山があるのはここだけですから直ぐ分かります。そこが待乳山聖天です。

この山からの眺め、また、隅田川の対岸・向島からの眺めが素晴らしく沢山の画家が絵を残しています。

しかしながら、吉原は無くなり、この山谷堀も埋め立てられて細長い山谷堀公園になってしまいました。ここに架かっていた九つの橋はすべて無くなり親柱や橋台だけが残されました。当然今戸橋とそこにあった船宿も無くなりました。

今戸、浅草近辺はなめし革屋やそれの加工業者、靴屋、鞄屋さんが多いので有名です。その加工業者の景気も低調で、その町おこしのためにも今戸神社は地道に地元に働きかけています。

ここの境内にある茶店で、ざる屋の安七は人生開眼するような出来事に出会ってしまったのです。

称福寺は今戸神社の北側に一丁目が二丁目と変わった所にあり200〜300mで行けます。きらびやかさの無い清楚な本堂と手入れの行き届いた前庭を持った浄土真宗本願寺派のお寺さんです。この山門前に墓所があり、そこには学者であり書道家であった亀田鵬斎の墓があります。

その裏、当たり前ですが、弐兵衛店(だな)という長屋は無く、静かな町並みだけがありました。

地図

写真