|

落語「小言幸兵衛」の舞台を歩く

三遊亭円生の噺、「小言幸兵衛」によると。

小言を言う事を生き甲斐にしている、麻布古川町、大家の田中幸兵衛さん、人よんで小言幸兵衛さんが住んでいた。朝、長屋を一回りして、小言を言って来ないと気が済まなかった。今朝も長屋を回って帰って来ると、お婆さんに小言を連発している。

猫にまで。

表店(おもてだな)の貸し店を借りたいと豆腐屋が入ってきた。口の利き方が悪いと言い、本筋に入っていかない。豆腐は1升の豆から2升のオカラが出来るなんて、そんな理屈に合わない話があるか、まるで魔法使いだ。その上、子供の出来ない女房を持っているくらいなら、出来そうな女房を世話するから、今の女房と別れてしまえ、と言う始末。流石の豆腐屋さん、声を荒げ、のろけを言って帰っていった。

次の借家人は前の豆腐屋さんと違ってバカ丁寧な腰の低い人だった。幸兵衛さんも喜んでお茶や、羊羹を出して歓待した。商売は仕立屋を営(糸な)んでいるという。息子は二十歳で腕も立ち、私に似ず器量もいい。

なのに、息子が独り者では店は貸せない、と風向きが変わってしまった。

「店は貸せない、心中が出るから。筋向こうの古着屋のお花さんは歳が十九、評判の器量良し、これはくっつくな。きっと。近所付き合いはするから、その内深い仲になっていくだろう。女性は受け身、その内お腹がふくれてくる。」、「あの~、まだ引っ越してきていないのですが。」、「腸満ではないぞ、出来てしまったのだから、向こうは一人娘、やってしまいな。」、「それは出来ません。家も一人息子です。それでは嫁にいただきましょう。」、「もらうことばっかり考えている、欲張りめ。そのように、両親が反対していれば生木を裂くようなもの。で、心中するな。」、「こうなると心中になるんですか~。ご苦労様です。でも、まだ引越して来ていないんですが・・・。」

「心中となると舞台が開くな。幕が開いて大家、俺だが出てきて長屋連中を連れて、『迷子や~~い』と探し歩くな。舞台が変わって洲崎堤。二人は心中の道行き。お花がお前の息子の名を呼ぶが名前はなんという。」、「出淵木太左衛門」、「でぶち もくたざえもん?流行らない名だな。仕方がない。『そこにいるのはお花じゃないか』、『そう言うお前は、もくたざえもんさん・・・』だらしなくて、いけね~や。」、本舞台にさしかかり、飛び込む時のお題目を唱えるのに、「お前の所の宗旨はなんだ。法華宗のお題目

・・『なんみょうほうれんげきょう、南無妙法蓮華経~』、これじゃ陽気で心中にならない。ここは心中だから『南無阿弥陀仏、チ~ン』となるから芝居になるのに・・・。お花のところは? 真言宗、『おん あびらうんけん ばさらだとばん おん あびらうんけん ばさらだとばん~』。あ~ぁ、これでは心中にならない。」。

搗屋幸兵衛 (つきやこうべえ)

搗米屋が空き店を借りに来たが、大家の幸兵衛に、「搗米屋が来たら女房の仇を討とうと待っていた」と言われ、驚いて逃げ出す噺は、この小言幸兵衛の一部です。

それが独立して一つの噺になったものです。

1.古川町(港区南麻布1-6の南半分の半分)

二の橋と三の橋の西側中程にある小さな小さな一画です。今行っても面積から小さな長屋が2~3軒有ればいい方でしょう。でも今は象印マホービン(株)のビルが建っているだけで、長屋なんてありません。

古地図で見ると、三角形の南側のとんがっている所は「三田古川町」と言い、今表通りになってしまいました。その東北側の角地は「麻布竜土地古川町」と言い、同じく表通りになってしまいました。その西側角地が舞台の「麻布古川町」です。東半分は歩道になり、かろうじて西側半分が道路から免れて今の象印マホービンのビルになっています。

当時江戸の中心から見れば、江戸外れの草深い僻地です。それもそのはず、江戸市内の外れにやっと入っている町でした。そのまた小さな町が落語の舞台になるなんて、余程の何かがあったのでしょう。作者か演者が住んでいたとか、何か関わりがあったとかでなければ、このような地名を設定することがなかったでしょう。

2.古川

江戸時代、玉川上水が新宿大木戸の所で暗きょになり、江戸の大事な水道になりました。その支流の一つが南下して渋谷を回り天現寺(橋)までを渋谷川と言いました。その下流を古川と言います。天現寺から東に古川橋、直角に曲がって北に進路を取り一の橋、ここでまた直角に曲がり東に流れ、浜松町の南で東京湾に流れ込みます。

古川とは今の古川の西側に流れていた小川のような小さな川がそれですが、今言われている古川は整備された後の川です。ですから、この整備された今の古川を当時は”新堀川”と呼んでいました。

旧道があって、バイパスが出来ると、そちらを本道と言って旧道は忘れ去られてしまいます。この川も新堀川が出来た為にそちらに名前を譲って旧の”古川”は消滅してしまいました。

■一の橋;地下鉄大江戸線、麻布十番駅の前にある橋が一の橋です。江戸には幾つかの馬場がありましたが、十番目の馬場(東麻布2,3丁目の古川に沿った所)があったので麻布十番と言われます。その一の橋ですが、近くの小さな一の橋公園に碑が建っています。その説明によると、

「一之橋の由来。 一之橋は元禄12年(1699)8月初めて架けられ、命名されたという。前年の白金御殿(南麻布にあった将軍綱吉の別荘)造営に伴う古川改修により二之橋等とともに架けたものとされているが、改修以前の寛文13年(1673)の地図にその前身とも思われる橋が、近い位置に架けられていたのを見ることが出来る。一之橋は十番商店街を控え、古くからの交通の要所であって、今日も都心南部での著名な橋の一つとなっている。昭和58年1月

港区」。

この橋の上部には首都高速道路2号目黒線が走っています。インターチェンジになっていて、一の橋インターと言います。今でも交通の要所です。

■二の橋;一の橋から300m位上流に架けられている橋。

■三の橋;二の橋から500m位上流に架けられている橋。二の橋とこの三の橋との西側中間に舞台の麻布古川町が有ります。

■古川橋;三の橋から南へ200m位上流に架けられている橋。ここから古川は大きく曲がり真西に向かい、四の橋まで数えます。この橋の上部には首都高速道路が走っていますが、川に沿ってと言うより川の上を同じように曲がって延びて行きます。

3.大家

町人地に住む者たちは大きく分けて、三つの階層に別れていました。地主、地借(じしゃく)家持ち、店子(たなご)です。

地主とは、表通りに土地を持ち、家や店を構えている大商人や、御用達職人の棟梁といった旦那、親方衆です。

地借家持ちは、大通りに土地を借りて、自分の家や店を持つ、中堅の商人や職人層です。

店子は、土地はもとより家も持たない借家人で、表通りに面していない裏通りの住まい(裏店)、主として長屋の住人です。

この噺の借家は表通りの、大きくはない空き店を借りに来る人達の情景を描いています。

「大家と言えば親も同然、店子と言えば子も同然」の台詞にある、大家さんとは、長屋の持ち主(オーナー)ではないのです。土地、家屋の所有者である地主から、長屋の管理を任されている使用人で、家守(やもり)、家主とも呼ばれていました。豊かな地主は多くの長屋を持ち、それぞれに大家を置きました。

『四,五人の大家を叱るいい暮らし』の川柳も残っています。

大家の仕事は貸借の手続き、家賃の徴収、家の修理などの長屋の管理から、店子と奉行所の間に立って、出産、死亡、婚姻の届け出、隠居、勘当、離縁などの民事関係の処理、関所手形(旅行証明書)の申請交付まで行政の業務までこなしていました。それだけに店子ににらみを利かせ、気に入らない店子には一存で店立て(強制撤去)を命じることも出来ました。

大家の住まいは管理している長屋の木戸脇に住んで、店子達の生活と接して居たので、情も移りうるさがられる反面、頼りになる人情大家が多かったようです。(この項

農文協「大江戸万華鏡」より)

4.出淵木太左衛門(でぶち もくたざえもん)

仕立屋さんの息子の名前ですが、さもドジな名前づくりですが、”出淵”は大先輩の名人三遊亭圓朝の苗字で、本名は出淵次郎吉(いずぶちじろきち)と言います。ここで圓朝の名前を持ってくるなんて落語もスゴイ。

5.洲崎 (すさき。江東区東陽1丁目) (すさき。江東区東陽1丁目)

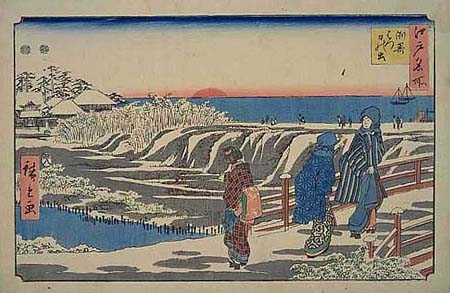

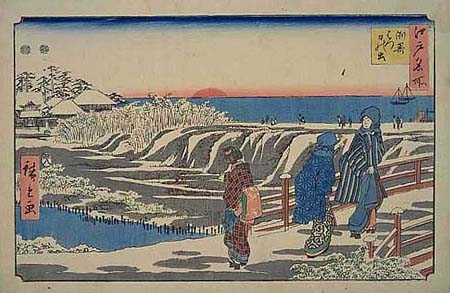

「江戸名所 洲崎はつ日の出」 広重画

深川洲崎十万坪と言われた所で、真砂が続いていた絶景な所です。初日の出、月見、潮干狩り、水遊び、芸者を乗せた船遊び等で賑わった、行楽の名所です。

寛政3年(1791)9月4日大暴風になり、おりからの満潮と重なり江戸は津波に襲われた。この州崎が一番被害を受け、州崎弁天はつぶれ、高級料亭升屋もつぶれ、流失難民が多数出た。

これ以後名行楽地は荒廃し後年埋め立てが始まります。この為幕府は東西285間

(520m)、南北30余間(海側に約60m)の土地を買い上げ、人の住むことを禁じた。その碑が今も洲崎神社(木場

6-13-13。元・州崎弁天)に残っています。

根津の遊郭は明治15年ごろ吉原を抜いて東京第一の遊郭となった。ところが隣には東大が出来て文教地域になり根津の遊郭の引っ越しが真剣に考えられるようになった。明治20年5月、江東区洲崎の埋め立てが完成した期に、その地に21年9月引っ越し開業をした。後年、品川遊郭の一部も加わり東京一の繁栄を極め栄えた。

昭和33年3月、遊郭は無くなり現在はごく普通の町並みがあるだけです。しかし、洲崎の周りには今でも堀の跡が残り島だった事がうかがえます。また、当時の遊郭跡の建物が店舗に流用されて数軒残っています。

(詳しい写真は左をクリック)

舞台の古川町を歩く

港区立東町小学校(港区南麻布1-8)前にある案内地図で見ると、右手後ろの三角地帯の左半分のまた半分が麻布古川町です。三角のとがった所にあるのが、「象印マホービン

東京支店」です。その北側ビルは「NTTラーニングシステムズ(株)」で、その先3軒目が「日比谷花壇本社」ビルです。

象印マホービン東京支店が、麻布古川町でした。裏通りは細くて一方通行で、表通りは今は広い道ですが、当時は裏の道と同じくらい細かったので、三角地帯はもう少し大きかったが、そこは

隣町で、町の名が違います。それにしても、小さな小さな一画の町です。今まで歩いてきた、舞台の中で一番小さな町になるでしょう。舞台では長屋と大家の幸兵衛さんが住んでいたのですが、今では連想することも出来ません。

一の橋近辺は麻布十番と言われ商店街が立ち並び賑やかですが、ここら辺は表通りは別にして奥にはマンションや大使館が有ったりで静かな所です。外国人の家族ずれが目立ちます。

下の地図は”現在地”と書かれた所に掛かっていた区の案内地図です。この”現在地”の右側(北。右側が北向)に三角に囲まれた地域が6番地で、その左(南)半分が、舞台の古川町です。

クリックした大きな地図を見ると分かりますが、落語「黄金餅」の重要な舞台である、”絶江坂”はすぐ上(西側。9番地)にあります。同じ9番地に”絶江児童公園”も記載されています。近いので足を延ばしてみるのも一考かと思います。

地図をクリックすると大きな地図になります。 古地図はこちら 地図をクリックすると大きな地図になります。 古地図はこちら

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

|

一の橋

橋の北側公園の両側から吹き出している噴水。1日に何回かの放水ですが、自然の湧き水を利用していると書かれています。今もこんなに大量の湧き水が出るんですね。

二の橋方向を見ています。右側が麻布十番です。

|

|

二の橋 二の橋

南麻布1丁目から渡ると三田2-1に出ます。

南麻布側に旧の橋の標柱が残っています。左の写真。

右の写真は現在の橋です。

|

|

三の橋

この写真で見ると橋の色気は全くありませんが、実物も同じように情緒は全くありません。

上部に高速道路が走り、古川は巨大なU字溝と化しています。

|

|

古川橋(古川橋交差点)

天現寺方向を見ています。古川は正面から来て右方向に流れていきます。古川の上部には首都高速が走っています。左は桜田通りとなり第二京浜国道(1号線)になります。 |

|

旧古川町(港区南麻布1-6-18)

正面のビルが象印マホービン・東京支店ビルです。ここが幸兵衛さんの舞台、麻布古川町です。(周辺地図・象印マホービン案内図より

)

|

|

洲崎神社(木場

6-13-13。元・州崎弁天)

洲崎神社は、江戸時代には、洲崎弁天社(浮弁天)と呼ばれていましたが、明治初年の神仏分離により、洲崎神社と改めました。社伝によると、元禄13年(1700)に深津八郎右衛門正隆がここに弁天社を建て江戸城中の紅葉山から弁天像を

海の中の社に安置したとされています。

境内には、津波警告の碑である「波除碑」や魚釣竿作りの名人「竿忠の碑」があります。

|

2005年4月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

|

(すさき。江東区東陽1丁目)

(すさき。江東区東陽1丁目)

二の橋

二の橋