落語「羽団扇」の舞台を歩く

立川談志の噺、「羽団扇」(はうちわ)によると。

正月の2日になると七福神の刷り物を「おたから、お宝」と売りに来た。それを枕の下に敷いて寝ると吉夢(初夢)が見られるという。

年始回りをして、ほろ酔いで帰ってきた亭主。腹もキツいので寝るという。「お宝が枕の下に敷いてあるから、良い初夢を見てねと、見たら話し合おうね」との女房の言葉を背に寝付いた。

寝言や笑い顔があったので起こして聞くと、「夢は見ていない」という。私に言えない夢でも見たのでしょうと喧嘩になった。そこに仲裁人が入って、なだめたが「夢は見ていない」の一点張り。仲裁人にお前は誰だ、と逆襲。それではこうしてくれると、襟首掴んで真っ暗な表に引きづられ、空中高く放り上げられた。落とされたところが、鞍馬山であった。木の上に天狗が居て「ワシが連れてきた」という。羽で飛ぶのは前座で、真打はこの様に羽団扇で飛び、貴様の家の前を通ると夢の話で喧嘩をしていたから、ここに連れてきた。女房にも言えない面白い夢を見たようだから、誰も居ないここでしゃべらせようとした。しゃべったらここから帰れとか、しゃべらなかったら、八つ裂きだと脅した。

では話をしましょうと、でたらめな花火の話を語り出したが、講釈師でも落語家でも話をする時は扇子を持っている。だから、その羽団扇を貸してくれと、強引に取り上げた。話に夢中になっているように見せかけて、羽団扇を動かすと身体が浮いて、天狗が制止するのも聞かず、扇ぎ続けると、森の上を飛んでいたと思ったが、大海原のど真ん中だった。手元が狂って落ちてしまった。落ちたところが、七福神の宝船の中。「今日は正月だから七福神が集まって吉例の宴会をしている」と大黒。それでは仲間に入れてと頼んだが、「何か、芸が出来れば」と許され、仲間の中に。

そこには綺麗な弁天が居て、お酌をしてもらいご機嫌で、恵比寿にも勧めたがお酒は駄目でビールだけという(エビスビールのシャレですよ)。肴は恵比寿様が釣った鯛のお刺身、またこれが美味いこと。飲んで食べて、芸をする間もなく寝入ってしまった。弁天様に起こされると・・・。女房であった。弁天様と女房が二重写しになって頭がこんがらかっていて、女房は弁天様と呼ばれて喜ぶし、夢を見ていたことが初めて分かった。女房の誘いに乗って、いままでの夢の話を始めた。

女房は「春、早々縁起の良い夢を見て良かったね」とご機嫌。七福神って誰が居たのと、聞かれたが六福神しかどうしても思い出せなかった。

「それじゃぁ〜、六福神じゃないか」、

「イップクは、吸い付けタバコで呑んでしまった」。

1.初夢

|

正月2日の夜にその年始めて見る夢。古くは、節分の夜から立春の明けがたに見る夢。縁起の良い夢は「一富士、二鷹、三茄子」と言われる。

■「一富士、二鷹、三茄子」の由来を、

2.宝船と七福神

■七福神;吉なる夢が見られますように、七福神の自己紹介を、

3.天狗

高尾山はミシュランの三つ星を獲得したそうですが、食べ物だけではなく場所にも星を付けるのですね。

4.

■八つ裂き;ずたずたに裂くこと。寸断。

■吸い付けタバコ;火を吸いつけて相手にさし出すタバコ。キセルに火を点けて通常女性から男性に渡されます。美味いでしょうね。

地図 写真 2010年1月記

其の壱.富士は一番高い霊山、鷹は一番強い鳥、そして茄子は「成す(成就する)」に繋がると言う意味。

其の二.徳川家康にからんだ説もあります。

一 家康が駿府にいた頃、三保に遊びに行ったとき4月だというのに茄子がなっていたので、これは珍しいと思い買おうとした所、ものすごい値段を言われた。

その時「駿府で高い物といったら、富士山と愛鷹山(鷹)だけだと思っていたが、茄子も高い物の一つだ」と言ったという言葉がことわざになった。

一 家康が駿府にいた頃、三保に遊びに行ったとき4月だというのに茄子がなっていたので、これは珍しいと思い買おうとした所、ものすごい値段を言われた。

その時「駿府で高い物といったら、富士山と愛鷹山(鷹)だけだと思っていたが、茄子も高い物の一つだ」と言ったという言葉がことわざになった。

二 家康の好んだもの三品。

当然富士山、鷹狩りは一番の趣味であった。それと、好物の茄子。

めでたい初夢といわれる「一富士・二鷹・三なすび」。実はこれには続きがあり、「四扇・五煙草・六座頭」となっています。 私はこれの意味は分かりません。

其の三.こじつけ臭い説では日本の三大仇討ちをあらわした物だと言うものもあります。

富士;曾我兄弟が富士山の裾野で、工藤祐経を撃った。

鷹;赤穂浪士事件の元になった浅野長矩の紋所が鷹の羽を意味する。

茄子;荒木又右衛門、渡辺数馬の仇討ちの場所が茄子の産地だった。または「鍵屋の辻」の荒木又衛門の紋所が茄子。

其の四.実は、「一富士、二鷹、三茄子」の元の言葉はこうです。

「駒込は 一富士、二鷹、三茄子」 古川柳

一富士は、文京区の町名にも”上富士前町”、”駒込富士前町”などがありました。小高い丘陵地でどこからでも綺麗な富士山が望まれました。富士神社には富士塚が有ります。富士神社はもと、本郷3丁目近くの現東京大学構内にありましたが、實永6年(1629)加賀藩前田候が引っ越してくるに当たり本駒込5−7の現在地に移設されたものです。富士神社があった地ですから東大構内は昭和44年(1969)まで本富士町と呼ばれていました。

二鷹、駒込病院は鷹匠屋敷跡で、鷹匠が住んでいた。鷹狩りは徳川家康の唯一の趣味で、将軍保護の元発展しました。駒込病院に隣接する天祖神社(文京区本駒込3−40)境内には、鷹匠組が奉納した石の柱も残されています。

三茄子、”駒込茄子”で有名な地。特に駒込・千駄木周辺の巾着茄子は江戸の名産であった。(左図;「江戸じまん名物くらべ・こま込のなす」国芳画)。当時は”練馬大根”(練馬区)、”小松菜”(江戸川区小松川)、”亀戸大根”(江東区亀戸)等の農産物がありましたが、今では絶滅の危機に瀕しています。

江戸川柳にも次のように詠まれています。

「千駄木に鷹駒込に富士と茄子」

「富士山の出見世は鷹も茄子あり」

「江戸の富士裾野は茄子の名所なり」 富士裾野とは富士のよく見える駒込の事。

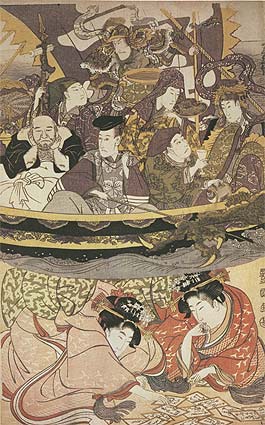

1月2日の晩はこの宝船の絵を枕の下に敷くか、玄関などに貼って、凶を払い新年に吉を迎える「おまもり」にするものです。

1月2日の晩はこの宝船の絵を枕の下に敷くか、玄関などに貼って、凶を払い新年に吉を迎える「おまもり」にするものです。

また次のような歌を唱えたり、書き記して宝船と共に枕の下や玄関等に貼って吉を待ちます。

「長き夜の とをの眠りの みなめざめ 波のり舟の 音のよきかな」

この歌は回文になっていて、上から読んでも下から読んでも同じです。

この神事は室町時代以前から行われていて、主に節分の夜に行われたのが、今では正月2日に行われるようになりました。

上図;お宝は上野公園・東照宮下の五條天神社で、手に入れる事が出来ます。この写真をクリック、プリントアウトして枕の下に敷くか、玄関に張ってください。

1.恵比須(えびす);釣り竿と鯛を持ち、エビス顔と言われるように笑顔が有名。御利益は商売繁盛。

2.大黒天(だいこくてん);大黒様として有名。右手に打ち出の小槌持ち、米俵の上に乗っている。御利益は蓄財と商売繁盛。

3.弁財天(べんざいてん);七福神の中で唯一の女性の神様。楽器の琵琶を持つ。御利益は学芸成就、商売繁盛。

4.毘沙門天(びしゃもんてん);武具甲冑を身につけた武将。御利益は勝運、蓄財。

5.福禄寿(ふくろくじゅ);頭が長く、短身。ひげを蓄え鶴を従える。御利益は幸福と長寿。

6.寿老人(じゅろうじん);白髪の老人。鹿を従えている。御利益は延命、長寿。

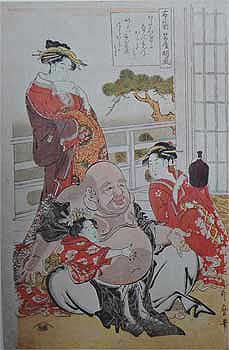

7.布袋尊(ほていそん);太鼓腹で常に袋を持って歩く。ほてい様として知られ、御利益は清廉潔白で大きな度量を授ける。

「宴会をする三福神」歌麿 七福神でここに出席していない神様は誰でしょうか。

「宴会をする三福神」歌麿 七福神でここに出席していない神様は誰でしょうか。

深山に棲息するという想像上の怪物。人のかたちをし、顔赤く、鼻高く、翼があって神通力をもち、飛行自在で、羽団扇をもつという。

深山に棲息するという想像上の怪物。人のかたちをし、顔赤く、鼻高く、翼があって神通力をもち、飛行自在で、羽団扇をもつという。

想像上の怪物と広辞苑は言いますが、実際にいるんですよ。落語「天狗裁き」で、東京の西、高尾山にその姿を見てきました。

羽団扇は右写真の手に持っているヤツデの様な団扇を言います。

■鞍馬山(くらまやま);男が天狗にさらわれて、天狗の住みかに放り出されたところ。京都市北部の山。標高570m。山中に鞍馬寺があり、俗にいう鞍馬天狗のすみかで、源義経が武技を練習した所という。 ■扇子(せんす);落語の世界では、扇子を「風」、手拭は「マンダラ」と呼びます。

■扇子(せんす);落語の世界では、扇子を「風」、手拭は「マンダラ」と呼びます。

扇子を閉じたままで、キセル、箸、筆、かなづち、刀、 短刀、つり竿、天秤棒、ちょうちん等と見せ、少し開いて、徳利、包丁、かみそり、竿から船の櫓、そろばん等に見立てます。全部開いて、大盃、ザル等に、扇子徐々に開いて、巻紙、手紙等と様々に変化して使われています。

舞台の駒込を歩く

「駒込は 一富士、二鷹、三茄子」 の世界を、今の駒込にあるのか、その地を歩きます。

大きな夢を見たと男が言う。茄子の夢だが、当然手のひらより大きい。自分の大きさよりも大きい。相棒が「そんなに大きいのは町内ぐらい大きいのか?」、「いや、もっと大きく、闇夜にヘタを付けたような大きさだ」。志ん生がマクラで演っていた小咄から。

まず、夢ではなく、JR駒込駅を降りて本郷通を南下します。右手に六義園(りくぎえん)があります。この一帯を上富士前町と呼ばれ、江戸や明治の頃は、ここから見る富士山が綺麗であったのでしょうね。今は高層建物の谷間からでは見る事も出来ません。まず、六義園に寄ってみたいのはやまやまですが、目的地はこの先です。帰りに寄りますので通過して不忍通りの交差点を渡り、富士神社入口の交差点を左に曲がります。直ぐの左側に大きな境内と、その奥にある小高い山と頂上にある社が、第一目標の浅間神社です。

浅間神社は都内(江戸市中)には両手、両足の指を入れても足りないくらいの多くの同名神社があります。どこも富士山の浅間神社を勧請したものです。江戸時代に富士詣りが盛んになって人気が出ましたが、チョット遠方なものでなかなか実際には行く事が叶いません。そこで江戸の市中に浅間様を招き、境内に富士山を模した山を築き、そこにお参りすると実の富士山に登頂したのと同じ御利益があると言われました。

ここの富士神社は東京大学校内、元・加賀百万石の前田家の屋敷が引っ越して来るに当たり、やむおえず現在の地に移ってきました。で、前田家の屋敷は元富士町と呼ばれ、現在はその町名はなくなりましたが、元富士警察署にその名を残しています。

浅間神社の鳥居を出て左(東)に向かいます。2〜3本先の路地を右に曲がると左手に大きな木と蔵が建っていますので直ぐ分かります。その一角が名主屋敷跡でその先の路地・私道(?)を左に入ると左側に門が現れます。この門から羽織袴の名主が現れそうです。この地域一帯の農地で採れる名産茄子を管理していたのでしょう。

次の路地が神明様と親しみを込めて呼ばれる天祖神社の参道入口です。

歩いたのが12月の頭で、紅葉がどこに行っても輝くほど綺麗な時期でしたので、駒込は一富士、二鷹、三茄子、四紅葉と呼びたくなります。天祖神社の参道も黄金色に染まっています。その奥に真っ白なお社があります。お賽銭を入れたら手を合わせ、右の裏口に出る参道を抜けるところに小さな鳥居があって、そのかたわらに「御鷹組中」の石柱が建っています。右側の塀の中が駒込病院で、元御鷹組の屋敷があったところです。お隣さんから寄進を受けた事になります。

天祖神社を後に真っ直ぐ右手の病院を眺めながら進むと、塀が切れて駒込公園が現れます。母親達が子供を遊ばせているのか、親同士の会話を楽しんでいるのか、ま、紅葉の下、絵になります。公園の奥が病院の正面玄関ですから人や車の出入りが切れません。

公園角の交差点「動坂上」を左に曲がり坂道を降りると、JR田端駅に出ます。

そうでしたよね約束の六義園に寄るので、田端駅に直行する派と別れましょう。六義園は紅葉の見頃なのでライトアップして閉園時間を延長して、来園者を喜ばせています。ごめんなさい、この噺がアップされる正月には終了していますのでご注意ください。ライトアップしていなくても園内は大名庭園ですから心洗われますよ。時間いっぱいまでご堪能下さい。六義園の写真は落語「雁風呂」にあります。

駒込駅の西側一帯が染井と呼ばれ、花や植木の栽培、品種改良、苗木、種子の販売が盛んなところでした。染井と聞いて有名な木を思い出しませんか。そうです、「ソメイヨシノ」あの桜の木です。ここで品種改良され全国に広がっていったのです。今は染井霊園にその名を刻んでいます。

この駒込は高台になっていますが、今の駒込周辺からは富士山は遠望できませんでした。また、茄子も八百屋さんにしか有りません。

七福神に会いに、正月下記浅草七福神を尋ねます。六福神にならないように・・・。続きは

浅草名所七福神一覧

寺社

福神

所在地

浅草寺

大黒天

台東区浅草2-3-1

浅草神社

恵比須

台東区浅草2-3-1

待乳山聖天 毘沙門天

台東区浅草7-4-1

今戸神社

福禄寿

台東区今戸1-5-22

橋場不動院

布袋尊

台東区橋場2-14-19

石浜神社

寿老人

荒川区南千住3-28-58

吉原神社

弁財天

台東区千束3-20-2

鷲神社

寿老人

台東区千束3-18-7

矢先稲荷神社

福禄寿

台東区松ケ谷2-14-1

地図をクリックすると大きな地図になります。

「駒込は一富士、二鷹、三茄子」の、写真をクリックすると大きな写真になります。

次の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る

SEO

[PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送