一説目;待乳山聖天(まつちやま しょうでん)を目印に、隅田川から山谷堀の入口を入ると直ぐに架かる最初の橋、今戸橋際にあった桟橋を大桟橋と言った。吉原通いの山谷船の発着所で、ここから上がった遊客は吉原大門を目指して日本堤(吉原土手)をいそいそと歩いた。(榎本滋民氏による)

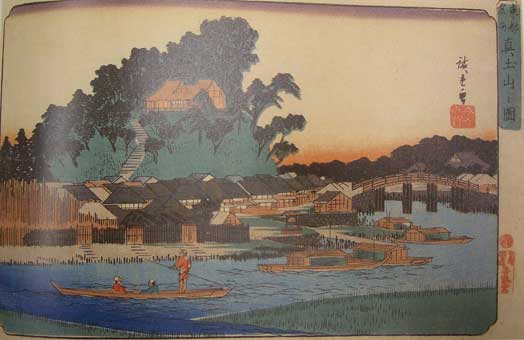

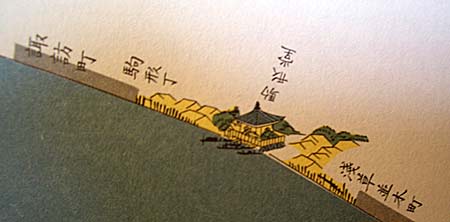

上図;「真土山(まつちやま。待乳山)之図」 広重画 中央の山が待乳山で、その上に建つのが待乳山聖天社、右側の橋が山谷堀に架かる今戸橋。山谷堀をのぼると吉原の遊廓。今戸橋の手前に見えるのが桟橋で、榎本滋民氏によると、大桟橋だという。この対岸にある向島・三囲神社との間を結んだのが竹屋の渡しです。

手前の川が大川(隅田川)ですが、ちょき舟に乗った二人連れが、正に徳さんと三人連れ?

09年6月追記

二説目;吾妻橋の一つ下流に架かっている現・駒形橋の西詰めに小さなお堂が有り、これを駒形堂。ここに大川に突き出た桟橋が有った。桟橋から上がると、並木町、雷門、浅草寺にと繋がる入り口に当たります。

駒形堂は天慶五年(942)創建で大変古くから有り、一説によれば大川から見ると駒が駆けているように見えたので、この様な名前になった、とも言われる。

この地は浅草寺の本尊、黄金(?)の観音様が揚がった由緒深い所ですが、これも諸説有ります。北斎、広重などが浮世絵の題材にしている。堂は関東大震災で焼けたが、昭和8年、現在の堂に再建された。焼ける前はもう少し南側の駒形2−4に有った。浅草寺への最寄りポイントは、ここで下船するのが最短で、わざわざ淺草の裏・今戸橋まで行くことはないと思います。私はここが大桟橋だと思っています。

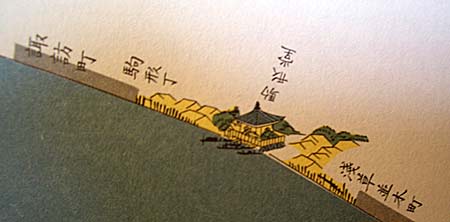

江戸切り絵図「本所絵図」嘉永(1863)版の駒形堂。地図の中に大川に突きだした桟橋があるのはここだけです。09年4月追記

昔、この辺りは船着き場で、渡しや船宿もあり大変な賑わいをみせ、船で浅草寺参詣に訪れた人々は、まずこの地に上陸して駒形堂をお参りして、観音堂へ向かった。浅草寺の駒形堂説明板より

「堂のほとりは往古船着き場で、渡し有り、船宿有り、賑わい極めたり」と記述されています。これでも解るとおり大桟橋はここにあったのです。

「浅草寺譜代物語」浅井知道著 菁柿堂発行 による。浅井知道氏は三社さまの三神の子孫で平成元年まで浅草寺を取り仕切っていた末孫の3人の内のひとりです。09年6月追記

■猪牙(ちょき)船

江東区で週1回和船の乗船及び体験操船(櫓漕ぎ体験)が出来ます。二十数人のボランティアが操船して乗せてくれます。私の乗ったのは猪牙(ちょき)船、全長9mで左右に良く揺れるものですが、丁寧に漕げばさほど揺れません。速度は人の歩く速さ、汗をカキカキ漕いでも早足程度です。練習生は私を含めて3人。以外と簡単なもので、徳さんが死にものぐるいで漕ぐ程ではありません。

なんて、私ですら思うのですから、徳さんがプロはだしだと思うのも無理はありません。

現在、都条例でお客さんを乗せての隅田川航行は禁止されています。徳さんの一件がバレタのでしょうか。

(09年7月追記)

3.柳橋

3.柳橋

両国橋の西側、神田川が合流する、その際に架かった橋。その北側には柳橋と言う町があり、柳橋花柳界で金持ちの江戸っ子は遊んだ。橋のたもとには細い土手ずたいに7棟(6店)の船宿が今でも営業しているが、2階に居候するほどの部屋はない。どこも2階が店舗で出入り口、1階が事務所兼休憩室の様な作りになっている。今は交通手段で舟を出すより、釣り船や屋形船で遊ばせる様になっている。

子規の句で、「春の夜や女見返る柳橋」、「贅沢な人の涼みや柳橋」

右図;「柳橋」伊藤晴雨画 江戸と東京 風俗野史より 2012.7追記

■徳さんが大川に出るポイント、神田川の河口に位置する万八楼と大川の写真が落語「干物箱」に有ります。

4.ぼうず(墨田区両国1−9−7)

軍鶏料理の老舗で東京中に知れ渡った店。

親方に呼ばれ、小言を回避するため先に白状した話は、『お客さんに沢山祝儀を貰ったのでたまには手銭でと、”ぼうず”に行って呑んだのは良いが、喧嘩して徳利や皿を割ってしまった』と言う。その店は今でも有り、両国橋東詰め最初の信号の角、今ニュースで話題の「KSD」ビルを右に曲がり数件先の右側に黒塀に囲まれて盛業中。

最近は”ぼうず”で判らない客のためギャグを変えてやっている(古今亭)。『蕎麦屋が天麩羅蕎麦を2杯、出前を間違って持ってきた。判っていたが黙って食べてしまい、空き丼を隣の家の台所先に置いておくと、お金がその上にチャリーンと乗っていた。そのお金を持ってきてしまった』と替えてやっている。これはこれで面白い。

5.この噺の続き

この噺は「お初・徳兵衛浮名桟橋」の前半の話で、中段はこんな白い肌のドジな徳さんでも、

『年季が入って上手くなって、粋な船頭になった。芸者衆にも”モテ”て、芸者衆から名指しで注文が来るようになった。ある日、芸者のお初姉さんを乗せて大川を下り、途中前も見えないような雨になったので、蔵前の”首尾の松”に舟をもやう。外は雨。「中に入りなさい」との優しい言葉、「それは出来ません」と断るが、雨が強くなって、再度「中に入りなさい」との言葉。遠慮しながら中にはいると、お初は「あなたのことは5年前から知っています」との事。「そんなことはありません。まだ船頭になって、そんなに日にちは経っていません」、「私は初めて貴方の席に呼ばれて行った時、何と素敵なお人だと想い、それ以来遠くから何時も見ていました」、「お姉さんは男嫌いで有名ではありませんか」、「貴方は苦労人。女の私から話させるのですか。・・貴方のことが忘れられず、その様にしているだけです」。外の雨は益々激しくなり、雷が混じるようになってきた。近くに雷が激しく落ちると、お初は前後も判らず、徳にかじりつく。お初のビンの送れ毛と熱い吐息と女の香りが、木石ならない徳をジーンとさせる。背中に回った手に力が入る。お初の裾が乱れ真っ赤な襦袢の裾が割れて、真っ白な足がすーと表れ・・・。ここで本が破れて先が判らない』。

(落語「宮戸川」の最後にも、こんなシーンが・・・。)

志ん生の「お初・徳兵衛」より

落語ではここまでしか聞いた事がない。

後半は心中まで起こすが幸い助かり、後はめでたし、めでたしになり、お初・徳兵衛全巻の終わり。

柳橋から吾妻橋を歩く

隅田川に架かった両国橋を川風に吹かれながら、柳橋をボーと眺めていると遊覧船や屋形船や作業船が通りすぎます。今も重要な航路として役に立っているのが分かります。

柳橋に立つと神田川の両岸に船宿が浅草橋まで続きます。小松屋、井筒屋、あみ春、あみ新、田中屋、鈴木屋と6店が土手と言うよりコンクリート壁にへばり付いて居ます。川面には釣り船より屋形船が頑張っています。タクシーのような「チョキ船」は既にありませんが、移動目的の舟はどこにもありません。全てレジャー船です。白い肌の女性の船頭さんも居ます。

ここから大桟橋の有った今戸橋際まで、どんなに石垣をこすったり、3回まわっても約2〜3kmの距離です。今はJR総武線の鉄橋をくぐり、首尾の松を左手に見ながら、蔵前橋、厩橋、そして吾妻橋をくぐり山谷堀の入口に入った所が大桟橋の有ったところです。山谷堀は現在埋め立てられて、その面影は何処にもありません。歩く速度でも30分あればお釣りが来ます。通常では半分以下の時間で着いたことでしょう。

駒形橋際の駒形堂に立つと、ここから雷門は正面に見えます。馬生師は見えていてもなかなか着かないと、言っていますが、直線の正面に見える雷門と浅草寺はなかなか近づきません。でも、ここに大桟橋があったとすれば、舟を下りたここからは2〜3分の距離で、雷門です。

かえって雷門から仲見世を通って本堂前に着く方が人混みで時間が掛かります。

ずぶ濡れのお客と傘無しの太ったお客は何処まで行ったことでしょう。もしかして、帰り道に大桟橋を覗いたら、まだ青い顔をした徳さんが居たりして・・・。

駒形堂の裏には4〜50人乗れる屋形船がもやってあります。だーれも乗っていません。静かにもやってありました。

地図をクリックすると大きな地図になります。

地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

|

柳橋と船宿

写真の中に詳しく説明しています。 |

|

駒形堂(台東区雷門1−1)

駒形橋の西詰めにある馬頭観音を祀るお堂。

奥に青い駒形橋が見える。この地にも桟橋が有った。

|

|

首尾の松

蔵前橋の西詰めに有る昭和37年に植えられた7代目の松。元来はお米蔵の中程に大川に突き出て生えていた大松。今の蔵前高校の土手辺りであろう。いろいろ説があるが、この松の下で、吉原の帰り昨夜の首尾を語り合ったので、こう言われるようになった、とも言われる。今の松はまだ完全に成木になっていず、少々物足りない。 |

|

ぼうず 志やも

天和三年(1683)創業で、昔は「丸屋」と言っていたが、ある時、主人が丸坊主になって喧嘩を仲裁し納めたことから、それが評判になり「ぼうず」と屋号を替えた。軍鶏料理の老舗。特に軍鶏鍋が有名。

|

|

四万六千日=ほおずき市

浅草寺で毎年7月9,10日に開かれる御利益日。この日にお詣りをすると46,000日お詣りしただけの御利益があるというサービスデー。この日は境内中にほおずき市が立ち、ほおずきを売る店が並び活況を呈している。

2001年7月追記 |

2001年5月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

遊びすぎて勘当された「若旦那の徳さん」が船宿の二階で居候している。船頭になるからみんなに紹介してくれと言う。呼ばれた若い衆は親方に小言を言われると思い、先に謝るとみんな初耳だと言われ、全ての悪さを耳に入れてしまう。

遊びすぎて勘当された「若旦那の徳さん」が船宿の二階で居候している。船頭になるからみんなに紹介してくれと言う。呼ばれた若い衆は親方に小言を言われると思い、先に謝るとみんな初耳だと言われ、全ての悪さを耳に入れてしまう。