落語「夕立勘五郎」の舞台を歩く

古今亭志ん生の噺、「夕立勘五郎」(ゆうだちかんごろう)によると。

「今夜は何だい?浪花節?ふーん。侠客語りの名人だ?名前は何てんだ?赤沢熊造?あんまり聞かねぇな。まあ、いいか」 。兄貴と連れだって、横町の寄席へ二人連れ。

「今出てきたのは上手かったね。今度、出て来るのが、赤沢熊造先生かい? 誉めてやろう、おお、出て来たよ、あれかい、顔は上手そうだなぁ」。

出てきた先生「(咳払い)え、あーあー、あーあー」、「まるでカラスが子を取られたようだね」 、「黙っておいでよ」 。

「♪あー、一席(うっせぇき)うかぎゃーますで、夕立勘五郎(ううだちきゃんごろう)の一席」、「なんだこれは」、「黙ってお聞きよ」。

「♪明日(あし)有りと思う(おめう)心(こけろ)の仇桜(あだざきぃら~)、夜半に(ぬ)嵐(あらす)の吹かぬもの。人(すと)死(つ) んで名を残(おこ)し、虎死(つ)んで皮残すぅ。こけぇ伺う一席(うっせき)はぁー、夕立勘五郎(ううだつきゃんごろう)、えかがなります時間(ずかん)までぇ~。

侠客(こうかく)むずかすぅ商売(しょうびゃぁい)はねえ。どぉーむずかし~かというと、度胸(どけぇ)てえものが良くなければなんねぇし、人(すと)の為には身命(ちんめい)を投げ打たなければなんねぇー。上州(ぞうしゅう)国定(くぬさだ)村の忠治(つーず)、大前田英五郎(おおみゃーだやーごろ)、清水湊(つむじゅみなと)の次郎長(ずろちょー)なんどはいい侠客(こうかく)だが、こけぇ伺いまする夕立勘五郎(ううだつきゃんごろう)、一人(へとり)でどうすてその運命(ぬんめー)の名前(なみゃー)を取ったかってぇとぉ、

ある日の事に、勘五郎ぉ~、ぶんらり、ぶんらりこぇとぉ、歩いているとぉ、はるか向より馬ぁ~駆けて来た。皆、あぶにゃーからと逃げ込んだ。なんであらんかと勘五郎が小手をかざして眺めると、飛んでめえったこの馬は、松平(まつでぇら)公がえかく可愛がっていた”夕立(うーだつ)”と言う馬。そけー、勘五郎抱え(かけー)こまんとしたから、やられてはてえへん~~と、体(てい)を右や左にかわしていたけんど、馬の股ぁ潜っといて、ゲンコ(ぎんこ)を固め、馬の横っ面ぁ、はっくりかえしたら、ころりと死(ち)んだ。なんてえらい力だんべぃ、この人(すと)が夕立(うーだつ)というアダナをもらった初めであります。

この先やっておりますとお長くなるで、明晩まで、お預かりぃ~」。

「おい、驚いたね、これはひでぇ。先生!」 、「なんだねぇ」 、「この侠客は、どこの侠客だ」 、「この侠客(こうかく)は、江戸(いど)の侠客、夕立勘五郎(ううだつきゃんごろう)の生い立ち」 、「江戸には、ううだつきゃんごろう、なんて居ない。江戸の侠客は夕立勘五郎と言うんだよ。『ぎんこ』ではなく拳固だ。ひでぇ訛りだなぁ。こんな浪花節は聴いたことがない。もう聴きに来ない」 、「アンタみたいな聞き分けない人は聴きに来なくてええわ」、「『ええわ』だって。あんな夕立は有るもんか。さっき、聞いているときに”ゾーッ”としちゃったぞ」、「あれは聞いているときにゾーッとするもんだ」、「なんで」、

「名前(なめー)が夕立(ううだつ)じゃねーか」。

テープから書き起こしていますが、あまりにも志ん生訛りと、在の先生訛りがミックスして、概略を書くのに骨が折れました。しかし、志ん生の浪花節の進みや歌う調子は流石です。その音程が文脈に生きないのが残念です。

1.「広沢虎造」

少年時代から浪花節を好み、腕自慢の素人として天狗連で「東川春燕」の名で人気を取っていた。19歳の時に上方の浪曲師・2代目広沢虎吉に弟子入りし、広沢天勝、後に天華と名乗った、23歳で2代目広沢虎造を襲名、帰京。師匠譲りの浪花節に、中京節の鼈甲斎虎丸や関東節の木村重松らの節回しを独自に取り入れた「虎造節」で、戦前から戦後にかけて一世を風靡した。

持ちネタは、国定忠治、雷電爲右エ門、祐天吉松など多岐に渡るが、中でも人気を博したのが、講談師・3代目神田伯山直伝といわれる『清水次郎長伝』であった。とりわけ森の石松を題材にした『石松三十石船』は人気が高く、「江戸っ子だってねェ、寿司食いねえ」、「馬鹿は死ななきゃなおらない~」などのフレーズは、ラジオ放送の普及も相まって、国民的な流行語となった。

また戦前は映画にも積極的に出演し、劇中でしばしば浪花節を演じていた。

■赤沢熊造(あかざわくまぞう);広沢虎造をもじっているのがお分かりだと思います。志ん生もそのように言っています。

昔は(今でも?)有名人の芸名をもじって舞台に上がっていた芸人さんがよく居ました。

例えば、美空すずめ、石原裕五郎、笠置静江、等々大勢。

2.浪花節

浪花節と浪曲は同じものであり、正式名称は現在「浪曲」となっている。関東・関西で、ほぼ同時に誕生した浪曲だが、江戸では「浪花節」の呼称が広まり始めた。明冶時代に入ると政府による芸人取締令発布により、興行のための鑑札の下附を受けるため、1872年「東京浪花節組合」が東京で結成され、新政府教務省の指示で由来書を提出し、「浪花節」という呼称が初めて公のものとなった。しかし1900年代初頭までは、弔歌連節・チョボクレ・浮連節など、全国的に共通した名称は持たない状態であった。東西の交流が始まり、全国的に人気を博するにつれ「浪花節」の名称で統一され始め、また大正時代半ば頃から「浪曲」という名称も一部で使われ始め、昭和期に入り「浪曲」の名が次第に一般化した。

他の芸能と比べて伝統の継承に縛られることもなく、演者にとってかなり自由のある創造的な芸能であり、成立当初から女性に門戸が開かれ、男女全く同列で覇を競ってきたという、日本では稀な芸能である。浪曲の評価基準は古来より「一に声、二に節、三に啖呵」と言われており、浪曲界の実力は、その人気と等しく、よって大衆の嗜好如何に掛かっている。話芸である講談や落語と並び称される演芸のうちでも、浪曲は三味線が付く声楽なのです。

3.夕立勘五郎

メインテーマとなる「夕立勘五郎」とは、実在の人物ではなく、講談で伝えられる侠客で、江戸の人入れ稼業の元締。本名を伊賀屋勘五郎と言います。天明年間(1781-89)のころ、松平出羽守(でわのかみ)の愛馬「夕立」という暴れ馬をなぐり殺したのが縁で、

出羽守に出入りをゆるされ、「夕立」の異名を取ったと言われます。一刀流

免許皆伝の腕前で、江戸期は、勘五郎の仇討ち話が人気を集めました。

*侠客(きょうかく);強きをくじき弱きを助けることをたてまえとする人。任侠の徒。江戸の町奴(マチヤツコ)に起源。多くは賭博・喧嘩渡世などを事とし、親分子分の関係で結ばれている。おとこだて。

*人入れ稼業;口入れ屋。職業紹介所、職業紹介宿。・・・ん、”宿”ってナニ? 地方から出てきた求職者は職が決まるまでは行き場がありません。そこで、口入れ屋の2階で寝泊まりしています。決まれば順番に出て行きます。その為、口入れ屋は口入れ宿とも言います。

*松平出羽守;寛延4年2月14日(1751年3月11日)、松江藩(島根県松江市)の第6代藩主・松平宗衍(むねのぶ)の次男として生まれる。7代・松平治郷(はるさと。号・不昧(ふまい))。知行18万6千石。

明和4年(1767)、父の隠居により家督を継いだ。この頃、松江藩は財政が破綻していた。そのため治郷は、家老の朝日茂保と共に藩政改革に乗り出し、積極的な農業政策の他に治水工事を行ない、木綿や朝鮮人参、楮(こうぞ)、櫨(はぜ=木蝋)、たたら製鉄などの商品価値の高い特産品を作ることで財政再建を試みた。しかしその反面で厳しい政策が行なわれ、これまでの借金を全て棒引き、藩札の使用禁止、厳しい倹約令、村役人などの特権行使の停止、年貢の徴収を四公六民から七公三民にするなどとした。これらの倹約、引き締め政策を踏まえ、安永7年(1778)に井上恵助による防砂林事業が完成、天明5年(1785)の清原太兵衛による佐陀川の治水事業も完了し、これらの政策で藩の財政改革は成功した。茶人・不昧(ふまい)としても活躍したが、その為、財政を食いつぶした。

文化3年3月11日(1806)、家督を長男・斉恒に譲って隠居し、文政元年4月24日(1818年5月28日)に死去した。享年68。

江戸の藩邸は赤坂見附の城内側、衆参両院議長公邸、赤坂東急ホテルを含む地(千代田区永田町二丁目18を含む辺り、10万余坪)。中屋敷は麻布今井町、現在の港区赤坂九丁目乃木坂南三千坪。拝領屋敷は、麹町六丁目、赤坂御門外にあり、抱屋敷を砂村新田に57千坪、幡ヶ谷村、麻布今井町、下大崎村、この様に各所に持っていた。他に数ヵ所以上の抱地を持っていた。さ~、愛馬「夕立」が逃げ出したのは、どの屋敷でしょう。

■映画「夕立勘五郎」より

荒れ狂う暴れ馬“夕立”を張り飛ばし、人呼んで夕立勘五郎と異名をとった伊賀屋勘五郎は、仙台様口入元締花屋金兵衛の娘お民と許婚の仲だが、町奴と対立する悪旗本の大河原源三郎と服部藤十郎は、お民の美貌に眼をつけて、勘五郎にとっちめられる。大河原は松平九十郎を頼んで、金兵衛の手で勘五郎への雪辱をはかる。勘五郎は金兵衛の辛い仕うちを、訳のあることとじっとこらえ、金兵衛も心底では勘五郎の男伊達を買っていたので、大河原のお民の奉公のすすめを拒絶する。怒った大河原と服部は金兵衛を殺害して逐電。勘五郎は仇を求めて東海、中仙、信州路と辛苦の旅を続ける。幹分吉の手づるで二人が新潟の千代蔵親分の家に転りこんでいるのを知り、勘五郎は新潟に向い、江戸から吉、紋十郎、虎を連れてやってきたお民と落合う。二人は飽くまで逃げようとするが、千代蔵親分の話のわかった計いで三国峠に目出度く仇討ち本懐をとげる。

■大前田英五郎(おおまえだ えいごろう;寛政5年(1793) -

明治7年(1874年)2月26日)は、江戸時代末期に活躍した侠客。栄五郎とも。

■大前田英五郎(おおまえだ えいごろう;寛政5年(1793) -

明治7年(1874年)2月26日)は、江戸時代末期に活躍した侠客。栄五郎とも。

上野国大前田村(現在の群馬県前橋市の宮城地区)にバクチ打ちの父・久五郎と母・きよの子として誕生。祖父は名主も務めた家だったが、父の代に賭博を好み侠客となった。兄・要吉もバクチ打ちであった。

英五郎15歳のとき、武蔵国仁手村の清五郎が父の縄張り内で賭場を開いたため、これを追い払った。この際に賭場で殺傷をおこし、侠客としてしばらく諸国を流浪した。

1818年には、新里村山上にて久宮村(笠懸村)の侠客であった丈八と争い、丈八を殺害して逃亡した。この結果丈八一家と対立し、和解は1833年のことである。

その後、キップのよさと腕っ節の強さから関東一の大親分として名を馳せた。また、侠客どうしの争いを収めるのが上手く、謝礼に貰った縄張りが全国に200ヶ所以上あったといい、「和合人」と呼ばれたという。

殺人を犯し佐渡送りになるも島破りをして郷里に戻ったと伝わる。しかしこの話は本当かはっきりしない。この島破りで身体が不自由になったともいう。

賭場に出入りしていた若き日の初代前橋市長下村善太郎を、英五郎が戒めたという説もある。

晩年は大胡町向屋敷で静かに暮らした。 1874年2月26日、82歳の高齢で死去。

■国定忠治(くにさだ ちゅうじ);忠次とも、文化7年(1810)(生年は没年からの逆算) - 嘉永3年12月21日(1851年1月22日)は、江戸時代後期の侠客。「国定」は生地である上野国(上州)佐位郡国定村に由来し、本名は長岡忠次郎。

■国定忠治(くにさだ ちゅうじ);忠次とも、文化7年(1810)(生年は没年からの逆算) - 嘉永3年12月21日(1851年1月22日)は、江戸時代後期の侠客。「国定」は生地である上野国(上州)佐位郡国定村に由来し、本名は長岡忠次郎。

忠治は上州勢多郡大前田村(群馬県前橋市)の博徒大前田英五郎の縄張りを受け継ぎ百々村の親分となり、英五郎と敵対し日光例幣使街道間宿境町を拠点とする博徒島村伊三郎と対峙。忠治は伊三郎の縄張りを荒らし、捕らえられたが伊三郎から助命された。しかし忠治は伊三郎に怨恨を抱き、子分の三木文蔵が伊三郎の一派と諍いをおこしたのをきっかけとして、天保5年(1834)、忠治は伊三郎を殺しその縄張りを奪うと、一時関東取締出役の管轄外であった信州へ退去し、上州へ戻ると一家を形成する。

忠治は天保飢饉に際して盗区の村々への救済を行っていたが、天保9年(1838)には世良田の賭場が関東取締出役の捕手により襲撃され三木文蔵が捕縛され、忠治は文蔵奪還を試みるが失敗し、関東取締出役の追求が厳しくなったため逃亡する。忠治は文蔵に加え子分も処刑され一家は打撃を受けた。

忠治は弘化3年(1846)に上州に帰還するがこのころには中風を患い、嘉永2年(1848)には跡目を子分の境川安五郎に譲る。忠治は上州に滞在し、翌嘉永3年8月24日(1850年9月29日)に捕縛され、一家の主要な子分も同じく捕縛された。捕縛後は江戸の小伝馬町の牢屋敷に入牢。時の勘定奉行・道中奉行池田頼方の申し渡しによって上野国吾妻郡大戸村大戸関所(群馬県吾妻郡東吾妻町大戸)に移送され当地で磔の刑に処せられる。享年41。

■清水次郎長(しみずの じろちょう;文政3年1月1日(1820年2月14日) - 明治26年(1893年)6月12日)は、幕末・明治の侠客。本名、山本 長五郎(やまもと ちょうごろう)。

■清水次郎長(しみずの じろちょう;文政3年1月1日(1820年2月14日) - 明治26年(1893年)6月12日)は、幕末・明治の侠客。本名、山本 長五郎(やまもと ちょうごろう)。

清水港は富士川舟運を通じて信濃・甲斐方面の年貢米を江戸へ輸送する廻米を行っており、清水湊の廻船業者は口銭徴収を主とする特権的業者が主であったが、次郎長の生まれた箕輪町は清水湊(清水港)における新開地で、父の三右衛門とは異なり自ら商品を輸送する海運業者であった。

富士川舟運の権益を巡り甲州博徒と対立し、黒駒勝蔵と抗争を繰り広げる。

慶応4年(1868)8月、旧幕府海軍副総裁の榎本武揚が率いて品川沖から脱走した艦隊のうち、咸臨丸は暴風雨により修理のため清水湊に停泊したところを新政府海軍に発見され、船員全員が交戦により死亡した。その後逆賊として駿河湾に放置されていた遺体を、次郎長は小船を出して収容し、向島の砂浜に埋葬した。新政府軍より収容作業を咎められたが、死者に官軍も賊軍もないとして突っぱねたという。当時、静岡藩大参事の任にあった旧幕臣の山岡鉄舟は これを深く感謝し、これが機縁となり次郎長は明治において山岡・榎本と交際を持ったとされる。

博打を止めた次郎長は、清水港の発展のためには茶の販路を拡大するのが重要であると着目。蒸気船が入港できるように清水の外港を整備すべしと訴え、また自分でも横浜との定期航路線を営業する「静隆社」を立ち上げた。この他にも県令・大迫貞清の奨めにより静岡の刑務所にいた囚徒を督励して現在の富士市大渕の開墾に携わった。

ただし血腥い事件も彼の周辺で起こっており、次郎長不在中に久能山の衛士に3番目の妻を殺されている。

明治17年(1884)には「賭博犯処分規則」により逮捕され、懲罰7年・過料金400円に処せられ、井宮監獄に服役する。刑期の満了を待たずに仮釈放になった。

明治26年(1893)、風邪をこじらせ死去。享年74(満73歳没)。

大前田英五郎・国定忠治・清水次郎長はウィキペディアより要約

3.言葉

■「明日ありと思う心の仇桜、夜半に嵐の吹かぬものかは」;この歌は、鎌倉初期の僧で、浄土真宗の開祖親鸞(しんらん・1173~1262)の作と伝わる和歌です。明日を待っていると夜中に嵐が吹いて、桜が散ってしまうかもしれない、この世は無常だから、明日があるという保障はどこにも無いですよ、と歌った。

これは親鸞聖人の幼少期、9歳で出家得度して比叡山に入山されるとき、桜が満開の季節に青蓮院というお寺で得度を受けることになった。遅く寺に着いたので、得度式は明日にしようとなったときに読んだ歌といわれています。9歳でこの歌、おませというのか、私が錆びているのか。

■寄席(よせ);都市において落語・浪曲・講談・漫才・手品などの技芸(演芸)を観客に見せるため席亭(興行主)が経営する常設の興行小屋。昭和の初め頃までは各町内に1軒ずつぐらいの寄席があった。

かつては落語以外の講談や浪曲や色物など各分野それぞれの寄席が存在したが、現在では落語寄席がほとんどである。落語寄席では当然落語が主であり、それ以外の演目は色物と呼んで区別する。最後の演目は基本的に落語であり、その演者は主任(トリ)と呼ばれ、その名前は寄席の看板でも一番太く大きな文字で飾られる。都内には現在4軒の寄席が有り、上野 鈴本演芸場、新宿 末広亭、池袋演芸場、浅草演芸場が有ります。他に国立劇場 演芸場が有ります。

立川談志は、こんなバカバカしい落語をよくやりますねと言われるが、私は好きなんです。と言っています。談志は舞台を両国広小路で夕立に遭い、雨宿りのつもりで入った寄席で、この噺が掛かっていた設定になっています。

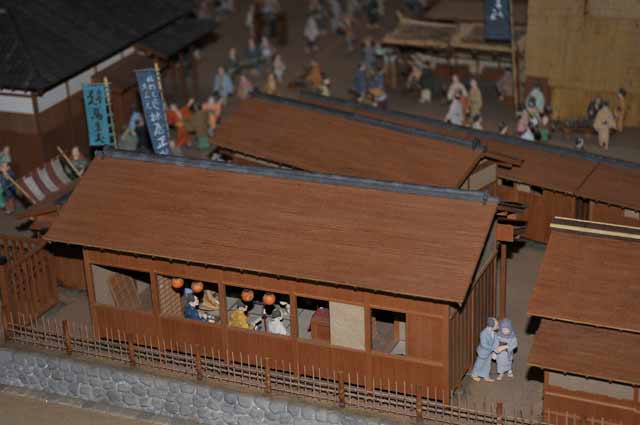

円生が書き留めた話、日本橋の南側、今の日本橋コレドが有った地に木原店(だな)が有りここには飲食街・食傷新道が有った。ここに有った寄席「木原亭」を書き綴っています。

ここは、圓朝も出た寄席で、明治の初期は客がずいぶんと来た。周りは、大店があって奉公人も大勢居たし、魚河岸も有り、兜町には株の取引所が有り、米の先物取引所も有ったので、人も多く、流行るのが当たり前。でも、円生が子供の頃には客が激減していて、ツ離れしない(9人以下の客)時が多かった。席亭も家族も無愛想でニコリともしない。これでは客は来ない。大震災で焼けて、再建されなかった。

常盤木倶楽部、日本橋南・万町、布団の西川がある二軒隣に有った貸席。ここで初めて落語研究会が開かれた。当時、崩した落語が流行っていたので、その様な落語家が大勢出て、真の落語家が絶えてしまうのではないかと落語研究会が始まった。時、明治38年3月第一回が開かれた。

「江戸散歩・上」 三遊亭円生著 朝日文庫より要約

舞台の松平出羽守屋敷を歩く

出羽守は夕立勘五郎と時代を同じくした、七代・松平治郷(はるさと。号・不昧(ふまい))。知行18万6千石の大名であった。財政が再建されて潤った後、 茶人としての才能に優れていた治郷は、値一万両といわれたこの茶入を、材木商冬木家の家運が衰えわずか1500両で手放した、天下の名器「油屋肩衝(あぶらやかたつき)」(写真右。重文、13世紀栄時代、畠山記念館蔵)をはじめ300両から2000両もする茶器を多く購入するなど散財した。このため、藩の財政は再び一気に悪化したと言われるが、幕府からにらまれるのを嫌って、わざとやったとも言われる。

茶人としての才能に優れていた治郷は、値一万両といわれたこの茶入を、材木商冬木家の家運が衰えわずか1500両で手放した、天下の名器「油屋肩衝(あぶらやかたつき)」(写真右。重文、13世紀栄時代、畠山記念館蔵)をはじめ300両から2000両もする茶器を多く購入するなど散財した。このため、藩の財政は再び一気に悪化したと言われるが、幕府からにらまれるのを嫌って、わざとやったとも言われる。

茶人としての才能は一流であり、石州流を学んだ後に自ら不昧流を建てた。さらには「古今名物類従」や「瀬戸陶器濫觴」など、多くの茶器に関する著書を残している。不昧によって築かれた茶室は菅田菴(寛政2年(1790年)築、国の重文)や、塩見縄手の明々庵(安永8年(1779)築)が残る。茶の湯につきものの和菓子についても不昧が茶人として活躍するに伴い、松江城下では銘品と呼ばれるようになる物が数多く生まれた。この為、松江地方では煎茶道も発達した。

こんな小さな茶入れが、1500両もするのか。あ、品物の大きさで金額が変わるのではなかった。反省。

不昧の松江藩は茶器にこれだけ財産を傾けるほど集めたので、さぞや素晴らしい所に江戸藩邸を構えていたのでしょう。

まずは、上屋敷を訪ねます。

地下鉄・赤坂見附駅、永田町駅に囲まれた、衆参両議員議長公邸と赤坂東急ホテルの地が上屋敷跡です。約一万坪強有りました。両議長公邸の広いこと、建物は2階建ての瀟洒な建物ですが、玄関前の車寄せと広場が広い。ガードマンが目立つだけで後は日章旗が高々と揚がっています。青山通りに面した正面を抜けると、道路の反対側に、江戸時代の赤坂見附跡の石積みが残り見附跡の碑が建っています。坂道を下り赤坂見附交差点に出ると、左側に赤坂東急ホテルが長い防波堤のように建っています。ここまでが松平出羽守上屋敷跡です。

青山通りの反対側には1955年10月に開業した40階建て超高層ホテル、赤坂プリンスホテルが、2011年3月末日で営業を終了し、解体作業の終盤にさしかかっています。今後増えるであろう高層ビル解体の一つの手法を示しています。ここは上層部に足場を組んで上から解体しながら下に降りてきますので、見る度に背が低くなっていきます。

写真;交差点から見る解体されている赤坂プリンスホテルと手前右側の赤坂東急ホテル。右写真、解体前の赤坂プリンスホテル。http://ginjoaruku.web.fc2.com/10-11/10-11g.htm クリスマスのイルミネーションを施した最後の赤坂プリンスホテル。11月16日付け

中屋敷に向かいます。

ここから約2km弱。地下鉄でも行かれますが、都心を歩くのもたまには良いでしょう。外堀通りを赤坂見附交差点から赤坂東急ホテルを左に見ながら日枝神社(山王さま)を同じく左に見て、山王下交差点を右に曲がります。この通りが乃木坂通りです。右にTV局のTBSを見て道なりに歩きます。途中右側の交番の右奥に報土寺(港区赤坂七丁目-6)が見えます。ここは落語「寛政力士伝」で訪れた所です。反対の左に入れば、勝海舟邸があった所に出ますが、今回曲がらずに真っ直ぐ進みましょう。

桑田記念児童遊園が左に出てきたら、そこの奥が中屋敷の三角形敷地の東側の頂点です。ここから西に乃木坂通りの一軒ほど中に引っ込んで平行した屋敷の境界がありました。西の終わりは乃木神社の会館前を入る細い道があります。入るとすぐに突き当たり敷地というか空き地を回り込みますが、その敷地までが屋敷地でした。その空き地は宗教法人の生長の家境内地です。

元に戻って乃木坂通りを渡ると、通りの名前になった乃木神社があります。乃木希典邸が有った隣に神社が建ち、参拝客を集めています。赤坂らしからぬ木が鬱蒼とした神域に迷い込み、神前結婚式の真っ最中。

外苑東通りを左に曲がると、左には防衛庁の後に開発された東京ミッドタウンの超高層ビルが有り、通りを渡ると、国立新美術館があります。ここも楽しみの一つとして歩くときは頭に入れておいてください。

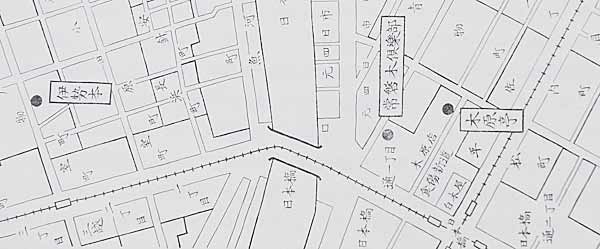

| 地図 |

赤坂に有った道路案内図より

赤坂に有った道路案内図より

地図をクリックすると大きな地図になります。

| 写真 |

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

2013年6月記