|

落語「一目上がり」の舞台を歩く

三代目三遊亭金馬の噺、「一目上がり」(ひとめあがり。別名「七福神」)によると。

新年の挨拶に訪れた八つぁんは隠居の家にある掛け軸に目がいった。「雪折れ笹」の絵に賛が付いていて”しなわるるだけは答えよ雪の竹”の意味を聞くと「雪が積もって折れ曲がっていても春になれば元の笹になる。苦難があってもいつかはそれが取れるもので、我慢が肝心だという」。

掛け軸を見て感心し、思わず「音羽屋!」と褒めると、隠居にそんな褒め方をしてはいけない。「結構な賛(三)ですね!」と言いなさい。そうすればお前に対する世間の見る目が変わり、八公と言われているのが八つぁんになり、八つぁんが八五郎殿になり、それが八五郎様と呼ばれるようになるからと諭される。

ガラッ八と呼ばれている大家さんのところへ行き、掛け軸を見せてもらい褒めようとした。字だけで読めないので読んでもらうと”近江(きんこう)の鷺は見がたく、遠樹(えんじゅ)の烏見易し”大家は「『近くの雪の中のサギは目立たないが、遠くのカラスは目立つ』と言い、良いことは目立たないが、悪いことは直ぐ露見する」という。この書から「結構な三ですね!」と褒めると「いいや、これは根岸の亀田望斎先生の詩(四)だ」。 ガラッ八と呼ばれている大家さんのところへ行き、掛け軸を見せてもらい褒めようとした。字だけで読めないので読んでもらうと”近江(きんこう)の鷺は見がたく、遠樹(えんじゅ)の烏見易し”大家は「『近くの雪の中のサギは目立たないが、遠くのカラスは目立つ』と言い、良いことは目立たないが、悪いことは直ぐ露見する」という。この書から「結構な三ですね!」と褒めると「いいや、これは根岸の亀田望斎先生の詩(四)だ」。

八つぁんは、これは隠居の裏に住んでいる大家だから、サイコロの目と同じに三の裏が四なんだと思った。次にお医者さんのところで褒めようと伺うと、「八五郎君ですか」と今までにない呼ばれ方をされてしまった。掛け軸を見せてもらうと「仏は法を売り、祖師は仏を売り、末世の僧は祖師を売り、汝五尺(ごしゃく)の身体を売って、一切衆生の煩悩をやすむ。柳は緑、花は紅(くれない)の色いろ香。池の面(おもて)に月は夜な夜な通えども水も濁さず影も止めず」だな。

「結構な四ですね!」と言うと今度は「これは一休禅師の悟(五)だ」という。

八つぁんは「何だ一目づつ上がってる。今度五と言ったら六と言われるから、はじめから六と言おう」。と先回りして言うことにした。

芳公のところで一本しかない掛け軸を出してきた。「賑やかな絵だな。男の中に女が一人混じっているが、間違いはないだろうな。」「バカ言うなよ」。「なんて書いてあるんだ」、「上から読んでも、下から読んでも同じめでたい文なのだ。”ながき夜の とをの眠りの みなめざめ 波のり舟の 音のよきかな”」。「結構な六だな」と言うと「いいや、これは七福神の宝船だ」。

注:この話はテープから書き起こしていますので、掛け軸の文が聞き違っていたり、当てた漢字が違っているかもしれません。解説書によっても違いますがもし、正しいのをご存じの方は、お教えください。

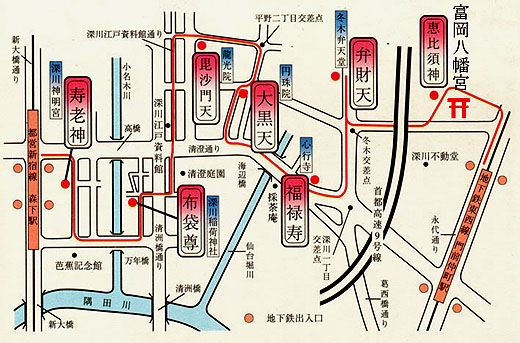

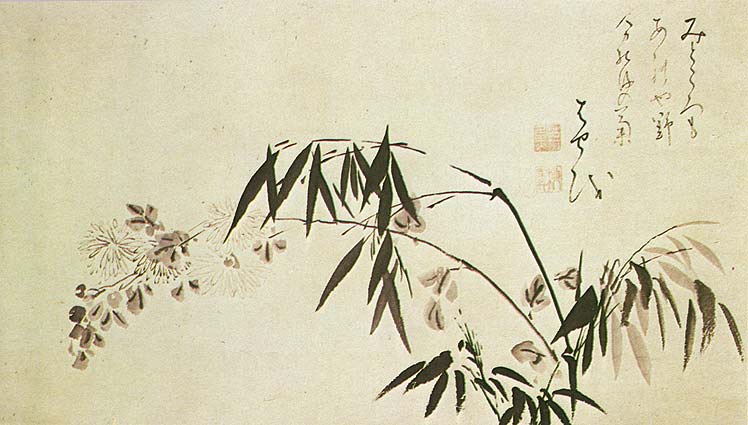

上図;「雪中烏鷺図」湖竜斎画

雪の中の鷺は目立たないが、烏は一目瞭然で判別出来る。2011.11.追記

1.オチについて、

別名『七福神』と言われるように演者と持ち時間によって「これは七福神だ」でサゲる場合もあります。先代小さんも同じ所でサゲげていますが、続きがあります。

ガッカリした八つぁんは道を歩いていると道具屋さんとバッタリ出会います。持っている軸には「古池や蛙飛び込む水の音」にしめたと思い、「結構な八だね!」というと「これは芭蕉の句(九)だよ」。

現在この噺で「芭蕉の句だ」まで演じると、楽屋帳には「軸褒め」と題名が付きます。

同じような一目あがりの噺に、落語「みそ豆」が有ります。

「丁稚さん、チョットお尋ねします。金比羅さんの縁日はいつですか」。「あれは5日か6日でしょう」。

「どうしてそんなデタラメを教えるんだ。縁日は9日、10日だ。教え直しておいで。」

「仕事が増えちゃった。そこ行く人!・・・さっきの人!・・・名前が分からないからなぁ〜。さっきの5日6日の人ぉ〜」、「なのか(7日)ようか(8日)」、「9日10日」。

一茶も詠んでいます

「初雪や 一二三四 五六人」

2.松尾芭蕉(1644〜1694) 2.松尾芭蕉(1644〜1694)

「ふる池や 蛙飛びこむ 水の音」で有名。

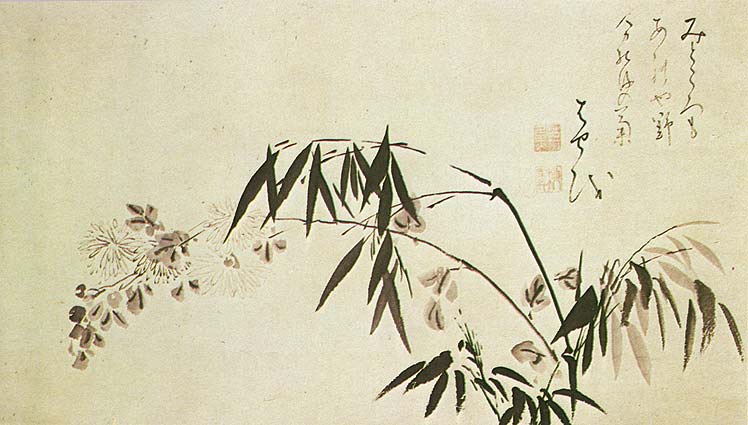

写真右;風羅坊正筆の短冊で貞享3年(1686、芭蕉43歳) 「ふる池や 蛙飛びこむ 水の音」で有名。

写真右;風羅坊正筆の短冊で貞享3年(1686、芭蕉43歳)

江戸前期の俳人(写真)。名は宗房。号は「はせを」と自署。別号、桃青・泊船堂・釣月庵・風羅坊など。伊賀上野に生れ、藤堂良精の子良忠(俳号、蝉吟)の近習となり、俳諧に志した。一時京都にあり北村季吟にも師事、のち江戸に下り水道工事などに従事したが、やがて深川の芭蕉庵に移り、談林の俳風を超えて俳諧に高い文芸性を賦与し、蕉風を創始。その間各地を旅して多くの名句と紀行文を残し、難波の旅舎に没。句は「俳諧七部集」などに結集、主な紀行・日記に「野ざらし紀行」「笈の小文」「更科紀行」「奥の細道」「嵯峨日記」などがあ

ります。

芭蕉忌 ;松尾芭蕉の忌日、陰暦10月12日。時雨忌(11月21日ごろ)。

■賛(さん)、この噺では、画をほめる文。また、画に題して画に添え書かれた詩・歌・文。「画賛・自画自賛」。

下図;

芭蕉の自画自賛。「みどころもあれや野分けの後の菊 はせを」の句(元禄4〜6年)に、露しとどな一枝の菊に竹を配した水墨画の賛としたもの。

3.根岸蓬斎(ねぎし‐ほうさい)

速記によっては、根岸望斎、根岸蓬斎と書いてあるが、いずれも該当する人物が見当たりません。

江戸時代の儒学者亀田鵬斎が、自分の住所根岸と、号の鵬斎とを続けて書いたのを、根岸鵬斎という名前だと思ってしまったのではないでしょうか。

■亀田鵬斎(かめだ‐ほうさい)宝暦2(1752)〜文政9(1826)

名は長興・興。江戸生れ。漢学者。書画をよくした。折衷学の井上金峨に学び、古文辞学を排撃。著「論語撮解」「善身堂詩鈔」など著した。生涯宮に仕えず市井の儒者として経書を講じ書画を売り、酒にひたりつつ多<の詩文をつくった。朱子学以外を排斥する寛政異学の禁により塾を閉じて酒井抱一、鈴木其一らの住む根岸に隠棲した。酒を愛し詩に思いをよせて生涯を終えた。墓は浅草今戸の称福寺。鵬斎は請われるまま多くの碑の銘文をあらわし、今も各所にその碑を残している。墨田区内に多く、百花園の「墨陀梅荘記」、自暴神社の「墨多三絶」の詩碑、長命寺の「筆塚」、木母寺の「隅田川桜花」の碑、隅田川神社の 名は長興・興。江戸生れ。漢学者。書画をよくした。折衷学の井上金峨に学び、古文辞学を排撃。著「論語撮解」「善身堂詩鈔」など著した。生涯宮に仕えず市井の儒者として経書を講じ書画を売り、酒にひたりつつ多<の詩文をつくった。朱子学以外を排斥する寛政異学の禁により塾を閉じて酒井抱一、鈴木其一らの住む根岸に隠棲した。酒を愛し詩に思いをよせて生涯を終えた。墓は浅草今戸の称福寺。鵬斎は請われるまま多くの碑の銘文をあらわし、今も各所にその碑を残している。墨田区内に多く、百花園の「墨陀梅荘記」、自暴神社の「墨多三絶」の詩碑、長命寺の「筆塚」、木母寺の「隅田川桜花」の碑、隅田川神社の 「無琴道人墓銘」がある。隅田川対岸の石浜神社には「隅田津二首」の碑、荒川区南千住のスサノオ神社の芭蕉碑、浅草寺の「算子塚」「(藍渓先生)頭巾塚」、亀戸天満宮の筆塚など、泉岳寺には「赤穂四十七義士碑」がある。永井荷風は亀田鶴斎の書画を手本とし、またこれらの石碑を見るために散策した。 「無琴道人墓銘」がある。隅田川対岸の石浜神社には「隅田津二首」の碑、荒川区南千住のスサノオ神社の芭蕉碑、浅草寺の「算子塚」「(藍渓先生)頭巾塚」、亀戸天満宮の筆塚など、泉岳寺には「赤穂四十七義士碑」がある。永井荷風は亀田鶴斎の書画を手本とし、またこれらの石碑を見るために散策した。

隅田川東北岸・木母寺の「隅田川桜花」の碑(左写真);彼の詩作、書で、「長堤十里、白(はく)にして痕(こん)なし、訝(いぶか)しむ澄江の月と共に渾(まじ)るに似たるを。飛蝶還り迷う3月の雪。香風吹き度(わた)る水晶の村」。文政12年建立。写真クリックすると大きくなります。09年5月追記

■音羽屋;歌舞伎役者尾上菊五郎の屋号。客席から舞台へ「音羽屋ッ!」と声をかける歌舞伎の掛け声。

やはり掛け軸には不釣り合いでしょう。 ■音羽屋;歌舞伎役者尾上菊五郎の屋号。客席から舞台へ「音羽屋ッ!」と声をかける歌舞伎の掛け声。

やはり掛け軸には不釣り合いでしょう。

右写真;『仮名手本忠臣蔵』三段目塩冶判官の現菊五郎。歌舞伎俳優名鑑より。

4.一休禅師(1394〜1481)の悟

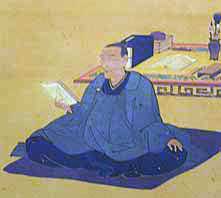

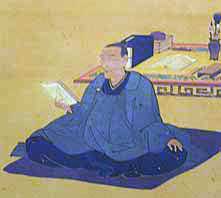

室町中期の臨済宗の禅僧

(写真)。諱(イミナ)は宗純、号は狂雲。一休は字(アザナ)。後小松天皇の落胤といわれる。京都大徳寺の住持。詩・狂詩に巧みで書画をよくする。禅院の腐敗に抗し、奇行が多かった。詩集「狂雲集」。一休諸国咄などに伝説化され、小説・戯曲に描かれる。『一休咄(ばなし)』より子供のころの

トンチ話が有名。 室町中期の臨済宗の禅僧

(写真)。諱(イミナ)は宗純、号は狂雲。一休は字(アザナ)。後小松天皇の落胤といわれる。京都大徳寺の住持。詩・狂詩に巧みで書画をよくする。禅院の腐敗に抗し、奇行が多かった。詩集「狂雲集」。一休諸国咄などに伝説化され、小説・戯曲に描かれる。『一休咄(ばなし)』より子供のころの

トンチ話が有名。

■悟(ご);さとること。さとり。「悟道・覚悟・悔悟」

「仏は法を売り、祖師は仏を売り、末世の僧は祖師を売り、汝五尺(ごしゃく)の身体を売って、一切衆生の煩悩をやすむ。柳は緑、花は紅(くれない)の色いろ香。池の面(おもて)に月は夜な夜な通えども水も濁さず影も止めず」

。

落語の中では珍しく仏教の悟りについての言葉がマジに語られるのも珍しいことです。

「釈迦という いたずら者が世に出でて 多くの者を迷わせるかな」 一休禅師

5.七福神

福徳の神として信仰された七神。布袋の他、恵比寿、大黒、毘沙門天、弁財天、福禄寿、寿老人。その七福神と宝物を乗せた帆掛け船が宝船。

左図;七福神、右図;上野公園天神社配布「宝船」図。

布袋和尚(ほていおしょう);七福神の中で、唯一の実在人物。九世紀の中国の禅僧で、大きな袋をかついで物乞いをしていたので、この名で呼ばれた。

「ながき夜の とをの眠りの みなめざめ 波のり舟の 音のよきかな」

おめでたいとされた回文。上から読んでも下から読んでも同じです。

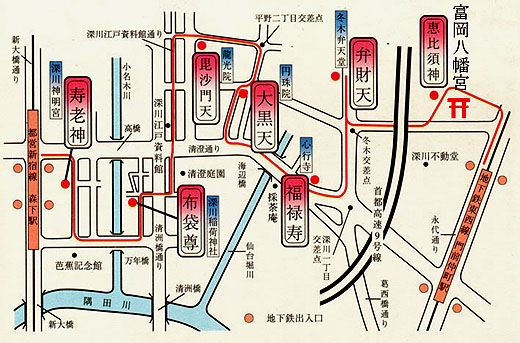

■深川七福神めぐり;(江東区深川地区)

七福神めぐりは、七難を除き、七福を与える神々を七草までに巡礼し、福運を祈る行事。江戸時代の文化・文政頃、谷中の七福神に始まるといわれ特に明治末年から昭和の初めに都内各所で盛んになった。区内の七福神めぐりは戦災で中断していたが、深川は昭和45年に歩いて2時間ほどのコースで再開、人気を集めています。

正月早々にここを歩いてきました。

6.原話 6.原話

物知り顔に掛字(かけじ=掛軸)を見て、「あの掛物は、賛(さん)でござります」といへば、亭主「いへ、あれは詩(し)でござる」。又ほかへ行き、掛物を見て、「あれは、四でござりますか」とうへば、亭主「いへ、あれは語(ご)でござります」。かの男、これは何でも一つづつ上をいふがよいと心得、今度又、掛物をかけたる所へ行き、床の間を見て、「申し、あの掛物は、六でござりますか」といへば、亭主「いへ、あれは質(しち)の流れを買いました」。

出典「新作落噺・徳治伝(とくじてん)」より”不筆”。天明7年(1787)刊。泉昌有(勝川春山)画。

2012.10.加筆

落語では”七”を「七福神の宝船」とか「竹林の七賢人」、「頼朝の七騎落」等と変化させて使います。

舞台の芭蕉記念館と深川七福神を歩く

芭蕉記念館(江東区常盤1-6-3)http://www.kcf.or.jp/basho-museum/ 芭蕉記念館(江東区常盤1-6-3)http://www.kcf.or.jp/basho-museum/

ご存じ松尾芭蕉の記念館。彼が住んでいた草庵には門人から送られた芭蕉が茂っていたので芭蕉庵と言われるようになりました。よほど芭蕉が気に入ったのでしょう。そこから”芭蕉”と号を名乗り、またサインを”はせお”という芭蕉の古い読み方を使っています。

芭蕉庵の地点は幕末から明治にかけて分からなくなっていたが、彼の愛品「石の蛙」が大正の大津波で出土。ここを芭蕉庵の跡と定め、芭蕉稲荷神社を祀った。又近くに芭蕉記念館が建ち資料が豊富に公開され、庭には様々な芭蕉の句碑や芭蕉像があります。芭蕉稲荷の近くの万年橋際には芭蕉庵史跡展望庭園があり芭蕉の座像があります。

写真;芭蕉庵史跡展望庭園にあるレリーフより。

「俳諧悟影法師」巻頭に載せられた図。浮世絵師池田英泉画。芭蕉が住んでいた深川芭蕉庵の様子で、庭に芭蕉が植えられています。

08年正月、深川七福神めぐりをして来ました。皆様のご多幸を祈念してきましたので、ご覧の皆様に限って素晴らしい1年になることでしょう。

詳しくは「深川七福神めぐり」または地図をクリックしてご覧ください。

地図をクリックすると大きな地図になります。

地図;深川観光協会HPより

http://www.fukagawa-kanko.com/midokoro/shichifuku.htm

この地図はどこのお宮さんでももらえます。私はスタートの深川神明宮でいただきました。

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

2008年1月記

■ひとこと

今回で150話を迎える事になりました。これもひとえに皆様の後押しがあったからだと感謝しています。

約10年かけて到着した事になります。

有り難うございます。

落語の舞台が描かれている江戸の噺は、当初100話ぐらいだろうと思って出発しましたが、はや150話です。もう取り上げる噺は限界だろうと思っていましたが、まだまだ2〜30話は数える事が出来ます。探しさがして、強引(?)にでも200話までは、歩き続けていきたいと思っています。

どうぞ、お楽しみください。

次のページへ 落語のホームページへ戻る

|

■音羽屋;歌舞伎役者尾上菊五郎の屋号。客席から舞台へ「音羽屋ッ!」と声をかける歌舞伎の掛け声。

やはり掛け軸には不釣り合いでしょう。

■音羽屋;歌舞伎役者尾上菊五郎の屋号。客席から舞台へ「音羽屋ッ!」と声をかける歌舞伎の掛け声。

やはり掛け軸には不釣り合いでしょう。 ガラッ八と呼ばれている大家さんのところへ行き、掛け軸を見せてもらい褒めようとした。字だけで読めないので読んでもらうと”近江(きんこう)の鷺は見がたく、遠樹(えんじゅ)の烏見易し”大家は「『近くの雪の中のサギは目立たないが、遠くのカラスは目立つ』と言い、良いことは目立たないが、悪いことは直ぐ露見する」という。この書から「結構な三ですね!」と褒めると「いいや、これは根岸の亀田望斎先生の詩(四)だ」。

ガラッ八と呼ばれている大家さんのところへ行き、掛け軸を見せてもらい褒めようとした。字だけで読めないので読んでもらうと”近江(きんこう)の鷺は見がたく、遠樹(えんじゅ)の烏見易し”大家は「『近くの雪の中のサギは目立たないが、遠くのカラスは目立つ』と言い、良いことは目立たないが、悪いことは直ぐ露見する」という。この書から「結構な三ですね!」と褒めると「いいや、これは根岸の亀田望斎先生の詩(四)だ」。

「ふる池や 蛙飛びこむ 水の音」で有名。

写真右;風羅坊正筆の短冊で貞享3年(1686、芭蕉43歳)

「ふる池や 蛙飛びこむ 水の音」で有名。

写真右;風羅坊正筆の短冊で貞享3年(1686、芭蕉43歳)

名は長興・興。江戸生れ。漢学者。書画をよくした。折衷学の井上金峨に学び、古文辞学を排撃。著「論語撮解」「善身堂詩鈔」など著した。生涯宮に仕えず市井の儒者として経書を講じ書画を売り、酒にひたりつつ多<の詩文をつくった。朱子学以外を排斥する寛政異学の禁により塾を閉じて酒井抱一、鈴木其一らの住む根岸に隠棲した。酒を愛し詩に思いをよせて生涯を終えた。墓は浅草今戸の称福寺。鵬斎は請われるまま多くの碑の銘文をあらわし、今も各所にその碑を残している。墨田区内に多く、百花園の「墨陀梅荘記」、自暴神社の「墨多三絶」の詩碑、長命寺の「筆塚」、木母寺の「隅田川桜花」の碑、隅田川神社の

名は長興・興。江戸生れ。漢学者。書画をよくした。折衷学の井上金峨に学び、古文辞学を排撃。著「論語撮解」「善身堂詩鈔」など著した。生涯宮に仕えず市井の儒者として経書を講じ書画を売り、酒にひたりつつ多<の詩文をつくった。朱子学以外を排斥する寛政異学の禁により塾を閉じて酒井抱一、鈴木其一らの住む根岸に隠棲した。酒を愛し詩に思いをよせて生涯を終えた。墓は浅草今戸の称福寺。鵬斎は請われるまま多くの碑の銘文をあらわし、今も各所にその碑を残している。墨田区内に多く、百花園の「墨陀梅荘記」、自暴神社の「墨多三絶」の詩碑、長命寺の「筆塚」、木母寺の「隅田川桜花」の碑、隅田川神社の

室町中期の臨済宗の禅僧

(写真)。諱(イミナ)は宗純、号は狂雲。一休は字(アザナ)。後小松天皇の落胤といわれる。京都大徳寺の住持。詩・狂詩に巧みで書画をよくする。禅院の腐敗に抗し、奇行が多かった。詩集「狂雲集」。一休諸国咄などに伝説化され、小説・戯曲に描かれる。『一休咄(ばなし)』より子供のころの

トンチ話が有名。

室町中期の臨済宗の禅僧

(写真)。諱(イミナ)は宗純、号は狂雲。一休は字(アザナ)。後小松天皇の落胤といわれる。京都大徳寺の住持。詩・狂詩に巧みで書画をよくする。禅院の腐敗に抗し、奇行が多かった。詩集「狂雲集」。一休諸国咄などに伝説化され、小説・戯曲に描かれる。『一休咄(ばなし)』より子供のころの

トンチ話が有名。

6.原話

6.原話 芭蕉記念館(江東区常盤1-6-3)

芭蕉記念館(江東区常盤1-6-3)