落語「寝床」の舞台を歩く

八代目桂文楽の噺、「寝床」(ねどこ)によると。

蜀山にも皮肉られたほど、明治・大正の頃大変素人義太夫が盛んになった。

定吉に命じて、旦那は舞台の設定から、客席の設定など細かいところまで気配りをした。繁蔵が長屋を全部回って帰ってきた。

提灯屋に最初に行ったら、開店祝いのほうずき提灯を明日までに三束五十注文を請け、手を真っ赤に染めて、てんてこ舞い。「仕事で有ればしょうがない」。

金物屋は今夜無尽の親もらいの初回だから出席しない訳にはいかず、よろしくとの伝言。「用事があるのなら仕方がない」。

裏の吉田さんの息子さんは横須賀まで急用が出来て外出中で不在。おっかさんは高齢の上体調崩して寝ています。「今年は病人が多いな。気を付けなければいけないな」。

小間物屋のおかみさんは臨月で虫がかぶって行けないと辞退。「病人なら仕方がないと言ってるだろ」。

豆腐屋は法事に出す生揚げやがんもどきを八束五十注文されて大忙し。製法まで細かく伝へたのに・・・。「誰ががんもどきの製造法を聞いているんだ。これないなら『こられません』でいい」。

頭(かしら)は成田山でゴタゴタがあって、深川の出張所ではだめなので成田まで行く約束があるのでこられません。「印物(しるしもん)も配って、無い時にはお金も工面している。今度から成田山で用立てておくれ」。

と長屋の全員に断られてしまった。それなら店の使用人たちに聞かせようとしたが、

一番番頭は二日酔いで頭が痛いと床に伏せっている。籐どんは脚気で足がガクガクいう。峰吉は胃ケイレンで、文吉は神経痛で、幸太郎は・・・ん~、眼病で、婆やさんはすばこで、坊ちゃんと一緒にお休みになっています。「で、繁蔵お前は?」、えエ!!私は・・・、お長屋を回ってきましたが・・・、聞けばいいんですよね、私一人で。「泣くな」。やっとみんなが理由を作って、来ない理由が分かった。「見台踏みつぶせ。師匠には返ってもらえ、湯など空けてしまえ、菓子は捨ててしまえ、料理番を追い返せ!」。頭に来た旦那は、長屋は全員明日の正午に店立て、店の者は全員クビで宿元に行け、と言ってカンカンに怒って不貞寝してしまう。

それでは困る長屋の一同、観念して義太夫を聴こうと決意して、集まった。

一同になだめられ、ご機嫌を直して再び語ることにした旦那は準備にかかった。頭も来て、旦那は篤志家でいい人なのに。旦那の義太夫を聞いて奇病「義太熱」にかかった者もいる、気を付けなければ・・・。やがて始まった旦那の義太夫をよそに、酔えば分からなくなるだろうと酒盛りを始めた。料理は旨いし酒もイイ、菓子もイイし義太夫がなければなお良いのに。この義太夫だけはねぇ~、昔義太夫語りを絞め殺したんでは。頭を下げてな、まともにぶつかったらエライ目にあうよ。でも、誉めてあげなくては「日本一!」、「美味いゾ(羊羹が)」、「待ってました。どうするどうする」。

お客一同、酔った勢いで全員居眠りを始めてゴロゴロ。静かになったので感にたえたのだろうと御簾(みす)を上げてみると、みんな寝ていた。旦那は激怒するが、何故か丁稚の定吉だけが泣いているのを見て機嫌を直した。おい、番頭、お前さん、恥ずかしくないかい? こんな小さな定吉が義太夫を聞いて、身につまされて悲しいと泣いてるんじゃないか・・・。

定吉や、こっちィ来な。おそれいった。お前だけでも私の話を聞いてくれたのは、あたしゃ嬉しいよ。で、どこが悲しかった? お前は子供だから、きっと子供の出るところか? 『馬方三吉子別れ』か?

「えーん、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない」

「『宗五郎の子別れ』か? そうじゃない? あぁ『先代萩』だな?」

「えーん、そんなとこじゃない、そんなとこじゃない」

「どこだィ?」

「あそこでございます、あそこなんでございます」と指をさす。

「あそこだィ~? あそこはあたしが義太夫を語った床(とこ)じゃないか」

「あそこはあたしの寝床でございます」。

1.浄瑠璃(じょうるり)

1.浄瑠璃(じょうるり)

三味線音楽における語り物の総称です。室町時代に成立して、江戸時代に最盛期を迎えました。人形芝居や、歌舞伎の音楽、あるいは三味線伴奏による純粋な語り物として広く庶民に愛好され、日本音楽の一大ジャンルを形成しました。今のカラオケブームと似ています。

江戸時代に入ると、浄瑠璃は多くの流派に分かれ、浄瑠璃は歌舞伎・人形劇などの劇場音楽として発展しました。現在は、「浄瑠璃」といえば、有名な一派である義太夫節(ぎだゆうぶし)を指すことが多いようです。また、浄瑠璃と人形劇を組み合わせた人形浄瑠璃の一つである文楽も有名です。

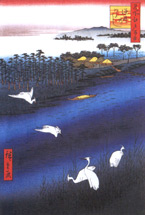

右図;広重筆「宇治柴文長・浄瑠璃」国立国会図書館蔵

■義太夫(ぎだゆう) 浄瑠璃は、語り手によって節(ふし)の語りまわしが違ったことから、演奏者の名前をつけて「○○節」という名前でよばれるようになりました。 代表的なものは上方(関西)で発展した「義太夫節(ぎだゆうぶし)」、江戸で発展した「清元節(きよもとぶし)」、「新内節(しんないぶし)」などがあります。

・義太夫節;人形浄瑠璃(文楽)の伴奏として演奏されます。登場人物の感情表現がはっきりしていているのが特徴です。低音の力強い太棹三味線(右)を、大きめの撥〔ばち〕で演奏します。

・義太夫節;人形浄瑠璃(文楽)の伴奏として演奏されます。登場人物の感情表現がはっきりしていているのが特徴です。低音の力強い太棹三味線(右)を、大きめの撥〔ばち〕で演奏します。

特徴は「歌う」要素を極端に排して、「語り」における叙事性と重厚さを極限まで追求したところにある。太夫と三味線によって作りあげられる間の緊迫、言葉や音づかいに対する意識、「語り」によって立体的に描きあげる構成力、どれをとっても浄瑠璃におけるひとつの完成形でしょう。

右写真;義太夫用太棹三味線。深川江戸資料館にて、下記「見台」も 10年9月追加

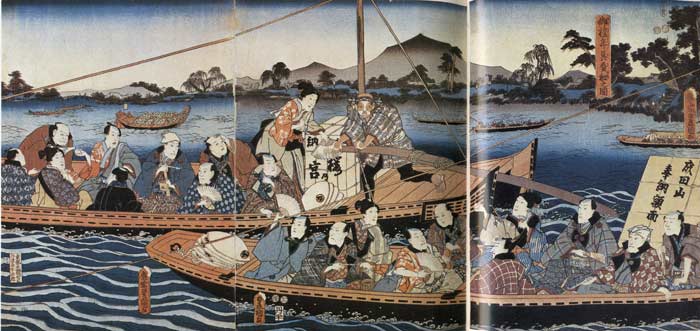

「種仝薩捶誓掛額」(たねたねさったちかいのかけがく) 三代歌川豊国 安政6年(1859)

・常磐津節;歌舞伎の伴奏用浄瑠璃として盛んに用いられ、豊後節のやわらかさと江戸古浄瑠璃の豪壮さを取混ぜた独特の風情を持っており、江戸らしい気風のよさを感じることができる。

・新内節;豊後節から分かれた新内節は常磐津節と兄弟分であり、初期は、歌舞伎に用いられていましたが、後に江戸の遊郭を中心に座敷浄瑠璃として流行しました。演奏には、中棹三味線の中でも太めのものを用い、筝(こと)の義爪やごく小さい撥で細かく弾きます。「明烏夢泡雪」はその代表曲。

どちらも、操り人形から離れ、浄瑠璃の音楽性が独立したこと、第二に程度の差はあるが「語り」の性格が「歌」の要素によってよわめられ、やわらかさ、艶麗さの方向に発達した。

・清元節;常磐津節から派生した節で、艶麗な芸風をさらにつよめた流儀。高音で一音一音を延ばし細かく節に変化をつける派手で粋な曲節と、甲高い声を裏声で聞かせるのが特徴です。演奏には、常磐津のものよりやや細めの中棹三味線を用います。

日本文化いろは事典 http://iroha-japan.net/iroha/C03_show/05_joruri.html をベースにしています。

「道行旅路花婿」(みちゆきたびじのはなむこ)部分 三代歌川豊国 万延元年(1860)

噺の旦那が唸っている浄瑠璃は義太夫節だったのでしょう。三味線に合わせる事も出来ず、ただ、がむしゃらに唸っているだけなので、その声の固まりをまともに聞くと、声の固まりが身体にぶつかり「ギダ熱」になると言う恐ろしいものです。

桂文楽が元気な頃、神田の鰻屋・神田川本店で義太夫の会を開いていた。各落語家さんやその奥様を客人として招き、鰻・酒付きで唸っていたのはあまりにも有名。彼は落語「寝床」を地でいっていたが、やはり長くは続かなかった。落語「素人鰻」に神田川本店の写真があります。

2.成田山新勝寺(千葉県成田市成田1番地)http://www.naritasan.or.jp/

寛朝大僧正は、朱雀天皇より平将門の乱平定の密勅を受け、弘法大師が敬刻開眼された不動明王を奉持し難波の津の港(現大阪府)より海路を東上して尾垂ヶ浜(千葉県山武郡横芝光町)に上陸、更に陸路を成田の地に至り、乱平定のため平和祈願の護摩を奉修し成満されました。大任を果たされた大僧正は再び御尊像とともに都へ帰ろうとしましたが不思議にも御尊像は磐石のごとく微動だにしません、やがて「我が願いは尽くる事なし、永くこの地に留まりて無辺の衆生を利益せん」との霊告が響きました。これを聞いた天皇は深く感動され、国司に命じてお堂を建立し「新勝寺」の寺号を授与し、ここに東国鎮護の霊場として「成田山」が開山されました。

しかし、後年さびれて立ちゆかなくなったが、江戸時代、江戸でたびたび成田不動の「出開帳」が行われた。元禄16年(1703)、深川富岡八幡宮境内で行われたのが初めてで、江戸時代を通じて11回とも12回の出開帳が行われた。これには江戸庶民が大挙押し寄せ大成功裏に終わった。

歌舞伎役者の市川團十郎が成田不動に帰依して「成田屋」の屋号を名乗り、不動明王が登場する芝居を打ったことなども相まって、成田不動は庶民の信仰を集め、成田参詣が盛んとなった。

3.成田街道(佐倉街道)

成田までの行程は何ルートかありました。大きく分けて船旅と陸路の旅。

まず、船旅の一つが、小名木川の高橋(たかばし。江東区)または、小網町(中央区)南の船着き場から、船に乗って小名木川を通り、江戸川の行徳河岸(市川市本行徳)まで船で行き、そこから徒歩で本八幡(もとやわた)-船橋、または南から直接船橋宿の手前・海神で千葉街道に合流-船橋-前原から成田街道で、大和田(行きは船橋をパスしてここまで道を稼ぎ、帰りに極楽の船橋に泊まった)-佐倉-酒々井(しすい)-成田と進むコース。3泊4日の行程で、船橋で通常一泊。船橋で遊んだ為、大山詣りと同じように夫婦で参拝しないのが建前であった。行きに四兵衛か帰りに四兵衛かと迷うので、四たす四で”船橋八兵衛”のシャレ言葉が出た。

二つ目は船で同じく行徳から江戸川を遡り利根川との合流点、関宿(せきやど)でターンして利根川に入り、布佐(ふさ)-木下(きおろし)-安食(あじき)で下船、成田まで歩いて参拝した。歩行行程が少ないので利用された(下図)。明治に入ってから汽船が運航され便利になり、野田に運河が出来てショートカットコースが出来て、乗船時間が短縮されなお便利になった。鉄道が開通するまで汽船が大いに利用された。

「船運を利用した成田詣り」豊国画 女性や大型の絵馬などの荷物があると船旅参拝となった。

陸路の佐倉街道ですが、江戸からの出発点は、両国の竪川北岸(回向院南)で、亀戸の先、逆井(さかさい)の渡し(右図;「逆井のわたし」広重)で中川を越え、現在の小松川橋(当時は荒川はなかった)の上(かみ)から現在の千葉街道(国道14号)に合流、ここを通って市川-船橋そこから成田街道(国道296)に入って成田まで行きます。この街道全線を佐倉街道とも言いました。佐倉に行く街道だったからです。

陸路の佐倉街道ですが、江戸からの出発点は、両国の竪川北岸(回向院南)で、亀戸の先、逆井(さかさい)の渡し(右図;「逆井のわたし」広重)で中川を越え、現在の小松川橋(当時は荒川はなかった)の上(かみ)から現在の千葉街道(国道14号)に合流、ここを通って市川-船橋そこから成田街道(国道296)に入って成田まで行きます。この街道全線を佐倉街道とも言いました。佐倉に行く街道だったからです。

公式の参勤交代に使う街道は江戸市内から日光街道で北に進み千住宿を出て右折、荒川は当時無いので歩いて、小菅-亀有-新宿(にいじゅく)-小岩、渡船で江戸川を渡って市川、あとは千葉街道で船橋へ出ます。ちょっと(いえ泊数も増え片道4泊5日で、大分)大回りになりますが、この街道を藩公式の佐倉街道といいます。大名行列も、成田山ご本尊のご開帳運搬コースもこの道です。

4.言葉

■蜀山;(しょくさん)蜀山人(大田南畝。1749~1823)で、江戸後期の狂歌師。「未だ青い 素(しろ)人浄瑠璃玄(くろ)がって 赤い顔して 奇異(黄)な声を出す」と、五色だと皮肉を言っています。当時多かったのでしょうね、今のカラオケのように。

■見台;(けんだい。書見台の略) 書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。ここでは文楽で浄瑠璃を語る譜面をのせる台。

深川江戸資料館にて

■見台;(けんだい。書見台の略) 書物をのせて読むための台。支柱に板を斜めにとりつけ、その板の上に本をのせる。邦楽の譜面をのせるのにも用いる。ここでは文楽で浄瑠璃を語る譜面をのせる台。

深川江戸資料館にて

■調子を一本かた負けてもらう;三味線の調子を一本さげてもらうという意味で、高い方の声が出やすくなる。カラオケのキーを下げるのと同じ。

■さんぞくごじゆう;「三束五十」と書き、一束は100ですから350のこと。豆腐屋さんでは八束五十=850。

■親もらいの無尽;頼母子講の一種。一定の期日に講員が掛け金を出し、くじや入札で当選者を決め、当選金を給付する。初会は講親が親もらい。

■虫がかぶった;産気づいて陣痛が起る。

■年回;「年忌」と同じで、死後毎年の祥月命日、あるいはその法要。回忌。

■頭(かしら);鳶(トビ)職・左官などの親方。ここでは鳶の親方。大工のトップは棟梁(とうりょう。江戸弁で、とうりゅう)と言います。

■ほおずき提灯;赤い紙を貼った小さい丸い提灯。提灯行列のときの提灯はこれ。(右写真。これは白だが、通常紅白に張る)

■ほおずき提灯;赤い紙を貼った小さい丸い提灯。提灯行列のときの提灯はこれ。(右写真。これは白だが、通常紅白に張る)

■印物;(しるしもん)襟、背、腰まわりなどに屋号を入れた印半纏(しるし_ばんてん)。

■成田の講中;千葉県成田市の成田不動尊(新勝寺)は、職人、芸人をはじめ市民の信仰が厚く、講(信者の団体)を結んで参詣した。

■深川の出張所;江東区役所の出張所ではなく、ここでは深川にある成田山東京別院・深川不動堂(江東区富岡1-17)。

■いけ年(どし);いい年。

■すぱこ;「寸白(すぱく)」の江戸訛り。婦人の腰痛やサナダムシなどの条虫によって起る病気。

■武張(ぶば)ったとこ;「武張る」は、強くて勇ましい様。

■御簾;(みす)神前・宮殿などに用いるすだれ。細く削った竹で編み、綾・緞子(どんす)などで縁をとったもの。高貴な人との間や、舞台と客席との間に垂らす。

■宿元;奉公人希望者が、奉公先が決まるまで泊まる口入れ屋(職業紹介所)の宿泊施設。

■店立て;(たなだて)家主が、借家人を追い立てること。

■あの柳を;柳とは、浄瑠璃『三十三間堂棟由来』(-むなぎのゆらい)のこと。ここでは、柳の精のお柳が、我が 子緑丸に別れを告げる場。

子緑丸に別れを告げる場。

■どうするどうする;明治時代、娘義太夫のひいき筋が、勘どころで「どうするどうする」と声をかけた。また彼らを「どうする連」と称し、追っかけの元祖となった。

(右図。「寄席の娘義太夫」東京風俗志下巻)

■木やり;「木遣り唄」を三味線用の俗曲にしたもの。木遣り唄は、仕事唄の一つで、大木や岩を大勢で運ぶときに唄われた。

■馬方三吉子別れ;浄瑠璃『丹波与作待夜小室節』(近松門左衛門作・1708年初演)の「重の井子別れ」の場。

■宗五郎の子別れ;下総の国公津村の名主、佐倉宗五郎(木内宗吾)が、領主の悪政から農民を救うために、将軍に直訴するとき、妻子と別れを惜しむ歌舞伎『佐倉義民伝』の愁嘆場。

■先代萩;歌舞伎『伽羅先代萩』(めいぼくせんだいはぎ。奈何亀輔作・1777年初演)。わが子、千松に毒味をさせて、幼君を救う忠義の乳母、政岡。

完全版八代目「桂文楽」落語全集 小学館 CD落語用語解説、および広辞苑より上書き。

5.長屋の管理

大家とは、そのよび名から長屋の持ち主のように思われがちですが、じつは土地・家屋の所有者である地主から、長屋の管理を任されている使用人で、家守(やもり)、家主(いえぬし)ともよばれていました。現代で言う管理人です。豊かな地主は多くの長屋を持ち、それぞれに大家を置いた。

その仕事は、貸借の手続き・家賃の徴収・家の修理といった長屋の管理だけでなく、店子と奉行所のあいだに立って、出産・死亡・婚姻の届け出・隠居・勘当・離婚など民事関係の処理、奉行所への訴状、関所手形(旅行証明書)の交付申請といった、行政の末端の種々雑多な業務を担当していました。

それだけに店子に対しては大いににらみをきかせ、不適切な住人に対しては、一存で店立て(強制退去)を命じることもできました。

大家の住まいは、たいてい自分が管理する長屋の木戸の脇にあり、日常、店子の生活と接していましたから、互いに情がうつり、店子からはうるさがられながらも頼りにされる人情大家が多かったようです。

(「大江戸万華鏡」 農山漁村文化協会発行より)

この噺では大家さんが出てきませんが、素人が管理できる訳はなく、小さくてもプロの大家さんがいたのでしょう。地主の旦那は大家さんに「店立てだ!」と言えば事が済みます。

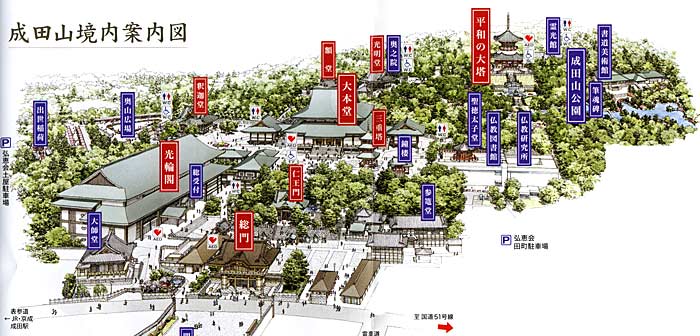

舞台の成田山を歩く

成田山案内所で配布している紹介パンフレットより

頭(かしら)は成田に行けなくなってしまったので、新型インフルエンザも嫌ですが、ギダ熱はもっと恐いので、私が喜んで一番電車で替わりに行ってきます。

昼前の成田山は閑散として、人通りも無く、参道の商店街もだらだらと開店準備をしています。もしかしたら、成田山は本日臨時休業なのか心配です。

大丈夫、年中無休のようです。成田山新勝寺南側の表玄関、「総門」の前に立ちます。高さ15mもある平成19年(2007)建立の出来立てのホヤホヤ、湯気が出ています。

総門 仁王門 仁王二体

その下をくぐって境内の参道を行くと「仁王門」、急な階段の上にありますから仁王門を観るより足元を見ながら登ります。左右に仁王様が目を光らせていますし、奥には広目天、多聞天がお迎えです。文政13年(1830)建立で国の重要文化財に指定されています。

この成田山ではボランティアの解説員が境内を無料案内してくれます。本堂前の案内所で声を掛けた、ベテラン三吉(みよし)さんのガイドで歩きます。境内の説明板にはないこぼれ話が楽しみです。

本堂 三重塔 三重塔の庇(ひさし)

正面の広い空間の中に昭和43年(1968)建立の新「大本堂」が威容を放っています。当然ご本尊は不動明王で、平安の頃弘法大師が彫ったとされるものですが、本堂外陣からは良く拝観する事が出来ません。外壁には五百羅漢や二十四孝の彫刻がはめ込まれています。

本堂から見て左手にまばゆいばかりの色彩を施された「三重塔」があります。最近建立されたと思う程、綺麗な色彩と彫刻ですが、天徳2年(1712)の建立で国の重要文化財に指定されています。

釈迦堂 額堂 額堂内の七代目市川団十郎像

本堂右手(西)には先代本堂があり、今は「釈迦堂」と呼ばれています。安政5年(1858)建立で、国の重要文化財に指定されています。

裏の階段を登って奥に進むと、江戸時代から贈られた大小様々な額や絵馬が飾られ、成田屋の七代目市川団十郎の彫刻などがあります。その場所を「額堂」と言って文久元年(1861)建立でここも国の重要文化財です。梁の部分に飾り獅子や象の彫刻が施されますが、ここではパンダの彫刻(右)が衆目を集めています。パンダを当時見た事がなかった職人が、想像上で彫ってしまったので、笹以外は何に似ているでしょう。

裏の階段を登って奥に進むと、江戸時代から贈られた大小様々な額や絵馬が飾られ、成田屋の七代目市川団十郎の彫刻などがあります。その場所を「額堂」と言って文久元年(1861)建立でここも国の重要文化財です。梁の部分に飾り獅子や象の彫刻が施されますが、ここではパンダの彫刻(右)が衆目を集めています。パンダを当時見た事がなかった職人が、想像上で彫ってしまったので、笹以外は何に似ているでしょう。

その奥が先々代の本堂でだんだん小さくなってきました。今は「光明堂」といい、元禄14年(1701)建立で、ここも国の重要文化財です。屋根の雨水を貯めて防火用水とする大きな鉄釜、天水桶は江戸で名人と言われた釜七の作です。

光明堂と釜七の天水桶 平和の大塔 成田山公園

その奥の高台には、昭和の作「平和の大塔」が異彩を放っています。この塔の上層部は成田駅からも、また東関東自動車道路からも遠望する事が出来ます。

この台地を下ったところに「成田山公園」があって、日本式の回遊式庭園は時間が有れば楽しまれると良いでしょう。

本堂に向かう、護摩の秘法を司る僧侶達の道中。ん?道中では花魁になってしまいます、行道と言います。

|

地図 |

赤い実線は(藩の)公式佐倉街道。 日本橋-市川の渡し(赤の破線)千葉街道。 安食-成田(赤の破線)成田裏街道。青の実線は船旅の小名木川-江戸川、利根川コース。

通常使われるのは川船+徒歩コースで日本橋~行徳-本八幡-船橋-成田、または行徳-船橋のショートコースも有りました。

|

写真 |

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

|

高橋船着き場(たかばし。江東区高橋) |

|

小名木川(江東区猿江二丁目、小名木川橋北詰) |

|

旧千葉街道・道標(江東区亀戸6・五の橋脇) |

|

逆井橋(さかさいばし。竪川の東端江東区と江戸川区の境・中川に架かる) |

|

船橋(千葉県船橋市本町3&4丁目) |

|

前原・道標(船橋市前原西1-23、成田街道入口) |

|

大和田(八千代市大和田新田) |

2009年10月記