| 落語「目黒のさんま」の舞台を歩く

金原亭馬生による「目黒のさんま」によると、

1.舞台となった茶屋が有ったという場所。

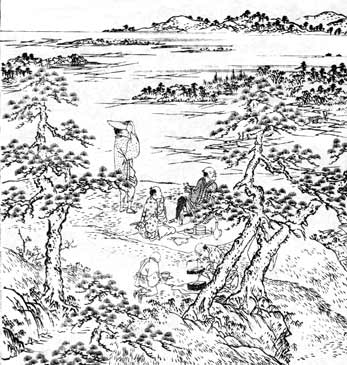

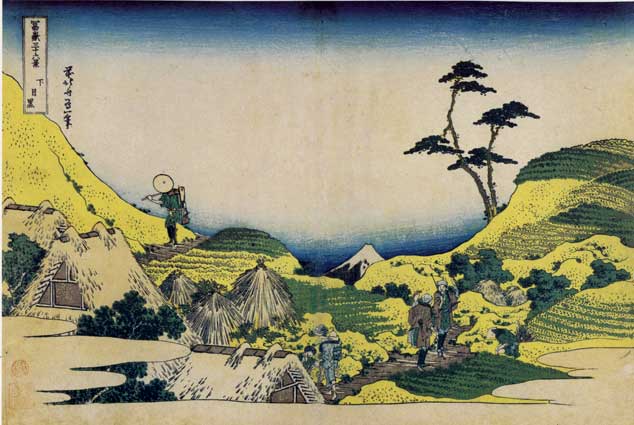

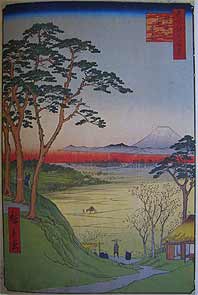

右の版画;広重画の名所江戸百景より ”爺々が茶屋” 2.噺の虚と実 目黒区にはJRの駅は一つもなく、舞台の目黒区三田(JR田町駅前の三田とは同名だが違う町)は品川区のJR目黒駅(上大崎)とは隣町で接している。ここには有名な権の助坂や行人坂が微妙に共有しているし、景色も広重画の名所江戸百景に出てくるほど素晴らしい所だった。目黒駅前、こちらが「目黒の秋刀魚」を出した本家かも知れない。と言うので、今年(平成12年)も9月15日に商店会主催で「目黒のさんま祭り」が宮古産秋刀魚4000匹を用意して行われる。 落語「さんま火事」=常日頃からの恨みを晴らすため、裏の長屋の連中が質屋の裏に集まり、気をそろえて何十匹という秋刀魚を一度に焼いて、かし(河岸)だ~、かしだ~と怒鳴ると、かじ(火事)だ~、かじだ~と勘違いをしてドタバタになる・・・噺。 3.秋刀魚 ■付録、現代版目黒の秋刀魚 ■サンマ(秋刀魚);江戸では明和(1764-72)のころまでは甘塩のサンマはあまり売られなかった。安永(1772-81)になると「安くて長きはさんまなり」という壁書があるくらい流行してきた。下々の者が食べたのだが、寛政(1789-1801)になると中流階層以上にも好む者が出てきた。『サンマがでるとアンマが引込む」といわれるほど健康に良いたべものとされるようになる。千島列島から九州・朝鮮・北米に生息する。秋、産卵のために千葉県や相模灘の沿岸にくる。太平洋岸では千葉県以北が主な漁場である。相模灘以南に回遊するものは産卵後であるから、おいしくない。尾ビレの黄色いのは脂の乗りが良いといわれ、また魚体に鱗のたくさんついているほど鮮度が良い。日本海のサンマは実りの秋がきても脂がなくてまずい。江戸時代、エビスコサンマといってエビス講(陰暦10月20日)神棚に供えたが、現在の11月25日のころで、そのころ房総近海にきたサンマは最もおいしかった。サンマの名は、体が狭長であるところからサマナ(狭身魚)の音便である、という説もある。サンマのサンは、たくさんという意で、マは、まとまるとか、うまいという意である。秋の味覚の代表とされる魚であるから、うまさたくさん、とほめたのであろう。サンマを秋刀魚と書いたのは、秋の月夜にサンマをとったとき、魚体が刀のように美しく見えたということである。

上記清水桂一氏も言っているように、江戸時代の秋刀魚は甘塩の秋刀魚であった。江戸時代は流通が確立されていなくて、氷詰めの魚は無く、冷凍物も有りません。ましてや水揚げされて当日に江戸まで運ばれるようなことはありません。その為、塩漬けの秋刀魚か、開きになった秋刀魚しか有りません。今日の常識的な見方からすると、ぎらぎらに光った魚体とそれに火が着いた炭がまとわりついた生の秋刀魚は無かったのです。生の秋刀魚が江戸(東京)に入ってくるようになったのは、大正時代になるまで、待たなくてはなりませんでした。

舞台の茶屋坂と爺々が茶屋を歩く 山手通り目黒警察署の脇の道を北に入ると、目黒川が流れ、モダンな中里橋を渡りますが、右手には大きな白い煙突が空を突き刺している巨大な目黒清掃工場で、それを過ぎた辺りから道は徐々に上り坂になってきます。まもなくバス停”茶屋坂”、近いぞ~と言う予感を感じながら、右に曲がるとそこは静かな住宅地、路地2本目の坂道が”茶屋坂”。左手向こうがしに白木の柱が建っていて、”茶屋坂”の場所表示と由来が書かれています。左に曲がり急坂を昇ると路は左に大きく曲がるその角に、”茶屋坂と爺々が茶屋”の説明板が立つ(目黒区三田2-12-14)。路なりに昇って行くと突き当たり、右に折れるが、その正面フェンスに広重画の名所江戸百景より”爺々が茶屋”の浮世絵が写真パネルと説明文付きで掲示されています。曲がった後、まっすぐ行くとJR山手線に出て、その向こう側が、今話題のスポット”ガーデンプレイス”になる。ここは元恵比寿ビールの発祥の地で、今はサッポロビールの本社があり、三越、東京都写真美術館、ショッピングモール、ウエスティンホテル等があり、連日賑わっています。 少し横道にそれたので、今来た路を戻り、”茶屋坂”の標識を通り越しそのまま坂を下ると、左手に区の小さい公園が表れる(三田2-15)。ここに大きな石碑が建ち、その碑は「茶屋坂の清水碑」と言い、説明板を要約すると、「爺々が茶屋」は三代家光、八代吉宗が鷹狩りのおり、背後にそびえる富士山の絶景を楽しみながら、湧き出る清水で点てた茶で喉を潤したといわれています。中でも八代将軍吉宗公は、祐天寺(ゆうてんじ=ここから、約2キロメートル弱の位置にある寺)詣でのおりにも利用したと伝えられる。終戦後も清水は守られたが、現在は開発が進み渇き、昭和21年6月建立の碑だけが残った。その碑を住宅地の中から20m位離れた現在の公園に移設され、元の清水は場所の特定が出来なくなってしまった。 上の説明にもあるように、茶店は通常景色の良いところで、水の恵まれたところに作られるのが当たり前で、私の推理では目黒区の”爺々が茶屋”の説明板が立つ所に茶屋が有ったのではなく、この公園そばの清水の湧き出る場所に茶屋は有ったと思われるのが自然でしょう。区の説明板より100m程下った所ではないかと思われます。 2003年9月、サンマまつり、本家はどっち--品川区「目黒駅前」Vs目黒区「区民まつり」

2010年9月19日、田道広場公園で行われた「さんま祭り」。2010年9月追加。

2013年9月18日に行われた、2ヶ所の内目黒駅前の「目黒さんま祭り」です。今年はさんまの水揚げが無く、開催直前まで関係者一同ヤキモキしていましたが、船を北海道沖まで出して、水揚げしてきた初物です。そうだ、私はまだ一匹も食べていません。旨いんだろうな~。2013.10追加

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。1999-2000年頃撮影、取材 初版:1999-2000年頃記

|

■”茶屋坂と爺々が茶屋”の説明板(目黒区三田2-12-14)より

■”茶屋坂と爺々が茶屋”の説明板(目黒区三田2-12-14)より