|

落語「本所七不思議」の舞台を歩く

古今亭志ん生の噺、「本所七不思議」によると。

本所七不思議の中で「置いてき堀」と言うのがあった。「夕べは置いてきぼりかい?」と、言う様にみんなの中にこの言葉があった。いろいろな掘の中でも”置いてき堀”はとても魚が釣れた。釣れた魚を持って帰ろうとすると、どこからか「置いてけ、オイテケ」といいます。「誰が置いていくものか!」と思って、ビクを持って帰ろうとすると、「置いてけ〜、オイテケ〜」と言われる。イヤな気持ちがするのでビクを放すと、釣った魚を全部取られてしまう。

こないだあたりまで、本所・・・うゥ〜、亀戸辺りに女の子がいて、一寸お茶などを飲むと「置いてけ、オイテケ」。

この後、本所割り下水が舞台の「浅井の化け物娘」の本題に入っていきますが、ここでは割愛。今回はマクラで演っていた噺が主題です。

1.本所の七不思議

江戸にはいろいろな七不思議がありますが、本所七不思議といわれるのがもっとも有名です。

伝承話ですから、いろいろなバージョンがあります。成立時期は江戸末期ということになっていますが、噂話としては、もっと前から知られていたようです。また七不思議と言われていますが、分かるだけでも、ここでは有名な九つの話があって、いろいろな組み合わせの中から、語呂が良い

(好きな)七つを選んで七不思議とします。そのアバウトさも良いのかも知れません。

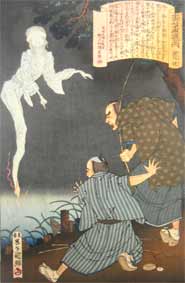

一 「置いてけ堀」

Ver1.本所のある堀で釣りをしていると,釣れるは釣れるは。釣りに夢中になってふと気が付くともう夕暮れ。腰しに付けた魚籠もいっぱいになったので帰ろうとすると堀の中から「置いてけ

、置いてけ」と声がしたのでびっくり。夢中で逃げてきたが、気が付くと魚籠はからっぽになっている。

(錦糸町駅北口付近、錦糸堀)

Ver2.本所一帯は堀割りが多く、 格好の釣り場であった。

ある日ふたりで釣りに出かけると、 どういうわけか その日はよく釣れる。夢中になりすぎて気がつくと、日も暮れかかりあたりは闇に包まれはじめていた。

さて、暗くならないうちに帰ろうとすると、 水の中から「おいてけ〜... おいてけ〜...」という声が聞こえる。

ひとりは驚いて、釣った魚を全部投げ捨てて逃げ帰ってきた。

ところが、もう一人は釣った魚をもって逃げようと したので、あっという間に掘の中に引きずり込まれてしまったとい Ver2.本所一帯は堀割りが多く、 格好の釣り場であった。

ある日ふたりで釣りに出かけると、 どういうわけか その日はよく釣れる。夢中になりすぎて気がつくと、日も暮れかかりあたりは闇に包まれはじめていた。

さて、暗くならないうちに帰ろうとすると、 水の中から「おいてけ〜... おいてけ〜...」という声が聞こえる。

ひとりは驚いて、釣った魚を全部投げ捨てて逃げ帰ってきた。

ところが、もう一人は釣った魚をもって逃げようと したので、あっという間に掘の中に引きずり込まれてしまったとい うことだ。 うことだ。

(写真;錦糸町駅花壇街付近、錦糸堀公園)

Ver3.・・・逃げ帰ってきて、自宅のカメに魚を入れて置いたが翌朝見ると1匹もいなかった。回りには鱗だけが残っていた。

Ver4.本所のある堀の近くの旗本屋敷で、往来の者を屋敷に引きずり込みいかさま博打をして、身ぐるみはがして置いていかせる。

(細川の屋敷(墨田区吾妻橋1−23))

細川若狭守下屋敷の中間部屋で開かれる博打で、

長兵衛は負けて帰ってきた。町奉行の手が及ばないので盛んに賭場が開かれた。負けて裸になった者は尻切れ半纏が支給された。見れば直ぐに負けて帰ってきた事が分かった。

志ん生「文七元結」より)

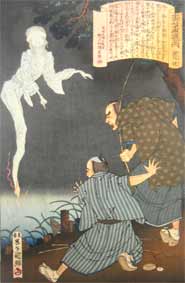

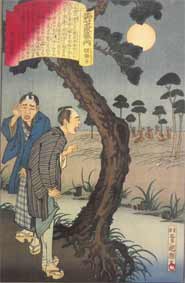

右図;本所七不思議之内「おいてけ堀」昇旭斎国輝画(=三代目歌川 国輝。すみだ緑図書館蔵。以下浮世絵7枚全て同じ。2011.7.追加)

二 「

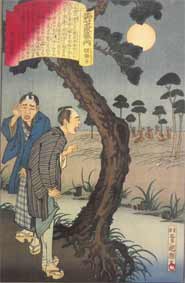

狸囃子」または、「馬鹿ばやし」

Ver1.むかし,たんぼに稲が重く穂をたれる頃になると,本所では夜風にのって,あちらこちらから狸ばやしがきこえて。

聞こえる方に行けども行けども狸は見つからない。

すすきの原で,みんな狸に化かされた。 Ver1.むかし,たんぼに稲が重く穂をたれる頃になると,本所では夜風にのって,あちらこちらから狸ばやしがきこえて。

聞こえる方に行けども行けども狸は見つからない。

すすきの原で,みんな狸に化かされた。

(備前国平戸藩松浦家下屋敷=写真;東駒形3丁目本所中学)

Ver2.本所の人が夜半にめざめて耳をすますと、遠くあるいは近くから、おはやしの音が聞こえてくるが、どこから聞こえてくるのかわからないという。(本所一帯)

Ver3.・・・どこから聞こえてくるのか確かめようと外に出て、お囃子の音を追いかけていくと、音はどんどん遠くなっていき、気がつくと、とんでもない時間になっていて、とんでもない所にまで来てしまっている。

右図;本所七不思議之内「たぬき囃子」昇旭斎国輝画

三 「送り提灯」

Ver1.夜、本所出村町辺りを提灯も持たずに歩っていると、月が隠れて真っ暗になってしまった。

いつのまにか前方に提灯の灯が現われる。夜ふけのこと、よき道づれと近寄るとパッと消え、また前方に現れる。いつまで行っても追いつけない。

朝になって気がつくと、 そこにはただ葦の原が広がっているばかりであった。 Ver1.夜、本所出村町辺りを提灯も持たずに歩っていると、月が隠れて真っ暗になってしまった。

いつのまにか前方に提灯の灯が現われる。夜ふけのこと、よき道づれと近寄るとパッと消え、また前方に現れる。いつまで行っても追いつけない。

朝になって気がつくと、 そこにはただ葦の原が広がっているばかりであった。

(太平1丁目報恩寺付近。写真;報恩寺)

Ver2.夜道を歩いて帰る途中、道に迷ってしまった。

途方にくれていると、何やら遠くの方でちらちらと灯りがついたり消えたりするのが見える。

家があるのかとおもって近づいていくと、 ふッと消えてしまう。不思議におもっているとまた灯りが見える。 近づこうとするとまたふっと消えてしまう。

右図;本所七不思議之内「送り提灯」昇旭斎国輝画

四 「落葉無き椎の木」

大川端に大名の松浦家の上屋敷があって大きな大きな椎の木が塀にそって立っていた。 が,誰も葉っぱの落ちたのをみたことがなかったそうだ。

その下には、「ただの一枚も」落ち葉が無かった。 大川端に大名の松浦家の上屋敷があって大きな大きな椎の木が塀にそって立っていた。 が,誰も葉っぱの落ちたのをみたことがなかったそうだ。

その下には、「ただの一枚も」落ち葉が無かった。

(平戸新田藩松浦家上屋敷、両国公会堂付近)

後日談;このことがすっかり有名になり、松浦家は「椎の木屋敷」と呼ばれるようにな

った。椎の木は常緑樹で、もともと落ち葉は少ない が、当家でも気味悪がってこの屋敷をあまり使わなかったと言います。

しかし、この椎の木は銘木で、吉原通いの舟人達にはその風景が良かったので川柳にも詠まれた。「椎の木は殿様よりも名が高し」。 が、当家でも気味悪がってこの屋敷をあまり使わなかったと言います。

しかし、この椎の木は銘木で、吉原通いの舟人達にはその風景が良かったので川柳にも詠まれた。「椎の木は殿様よりも名が高し」。

写真;ドーム型の両国公会堂と手前旧安田庭園の椎の木。右;風俗画報臨時増刊「新選東京名所図絵」明治41年第61編発行 睦書房刊行 08年2月追記

五 「津軽屋敷の太鼓」

Ver1.津軽屋敷の火の見櫓の板木は太鼓の音がする。

Ver2.今の両国駅の近くに、津軽家という家があった。

昔から火事を知らせるために大名家の火の見櫓では版木を打つのだが、太鼓を打つことができるのは津軽家だけと決まっていた。

なぜ津軽家だけがその太鼓を打つことを許されていたのか、その理由は誰も知らない。 また、その太鼓は時を告げるための太鼓でもあったともいわれている。 Ver2.今の両国駅の近くに、津軽家という家があった。

昔から火事を知らせるために大名家の火の見櫓では版木を打つのだが、太鼓を打つことができるのは津軽家だけと決まっていた。

なぜ津軽家だけがその太鼓を打つことを許されていたのか、その理由は誰も知らない。 また、その太鼓は時を告げるための太鼓でもあったともいわれている。

(

北斎通り、上屋敷は亀沢2丁目緑公園一帯)

写真;緑公園

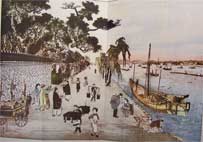

「本所の勝景」 安政3年

一幽斎重宣(二代目広重)画

本所津軽(弘前)藩邸上屋敷、表門前の正月風景。本所七不思議の一つ「津軽の太鼓」の鐘の櫓が見える。 10.04追加

六 「片葉の葦(あし)」

Ver1.本所藤代町の南側から両国橋の広小路に渡る駒止橋の下を流れる隅田川の入堀に”あし”が生い繁っていたが、そのあしの葉は不思議なことにすべて一方だけ生えて片葉となっていたという。 Ver1.本所藤代町の南側から両国橋の広小路に渡る駒止橋の下を流れる隅田川の入堀に”あし”が生い繁っていたが、そのあしの葉は不思議なことにすべて一方だけ生えて片葉となっていたという。

(両国橋付近

。駒止(留)橋は東両国広小路の北側(現京葉道路の南側)に有ったごく小さな橋で、その下の堀は片葉掘りと言った。明治37年、前両国橋が架けられる時、埋め立てられた)

写真;埋め立てられた片葉掘跡。小さな公園ですが、工事中で入れません。

Ver2.亀沢町に住んでいたお駒という美しい娘がならず者の留蔵に目をつけられた。ある日母親の用事で出かけたお駒が、葦の生いしげる堀にそった道を帰る途中、留蔵がせまって逃げるお駒の後ろからあいくちで刺し殺し、堀に沈めた。そんなことがあってから、この堀に生える葦はどうしたことか,片っ方より葉のない片葉の葦ばかりとなった。 留蔵はやがて狂い死していまった。 Ver2.亀沢町に住んでいたお駒という美しい娘がならず者の留蔵に目をつけられた。ある日母親の用事で出かけたお駒が、葦の生いしげる堀にそった道を帰る途中、留蔵がせまって逃げるお駒の後ろからあいくちで刺し殺し、堀に沈めた。そんなことがあってから、この堀に生える葦はどうしたことか,片っ方より葉のない片葉の葦ばかりとなった。 留蔵はやがて狂い死していまった。

(本所駒止橋)

Ver3.その昔、留蔵というならず者が、お駒という娘に惚れていた。しかし、お駒は彼になびかず、怒った留蔵は、お駒を殺し、片手片足を切り落として、堀に投げ込んだ。それ以来、ここには片葉の葦が生えるようになったとか。

右図;本所七不思議之内「片葉のアシ」昇旭斎国輝画

七 「消えずの行灯」または「燈無蕎麦」(あかりなしそば)

Ver1.本所南割下水付近を流して歩く屋台の蕎麦屋はいつも明かりが消えず、近づくと屋台ごと遠のく。 Ver1.本所南割下水付近を流して歩く屋台の蕎麦屋はいつも明かりが消えず、近づくと屋台ごと遠のく。

(

南割り下水付近=写真;北斎通り)

Ver2.冬の寒い深夜、震えながら歩いていると向こうに蕎麦屋の屋台の灯が見える。近づいてみると無人で、待ってみても誰も現われない。行灯の火を消すと凶事が起こるとも言われている。

Ver3.「夜、二八そばの屋台が出ているのだが、いつ行っても誰もいない。しかし、行灯の明かりだけはついていて、いつまでたっても消える気配はなく、いつ油をさしているのかもわからない。」 Ver3.「夜、二八そばの屋台が出ているのだが、いつ行っても誰もいない。しかし、行灯の明かりだけはついていて、いつまでたっても消える気配はなく、いつ油をさしているのかもわからない。」

Ver4.夜道を家に帰る途中、腹がへってきた。 ふと気がつくと、灯りもつけずにいる屋台の二八そば屋がある。 不思議に思って近づいてみると、

お湯が沸いて器が並べてあるのにそば屋の主人がいない。 気をきかせてあんどんに灯をともして主人を呼ぼうとすると、 風もないのにスーッと火が消えてしまう。 再び火をつけようとすると、また

スーッと消えてしまう。 気味が悪くなって急いで家に帰ってきたが、 その後は必ず凶事が起こったという。

右図;本所七不思議之内「灯り無しの蕎麦屋」昇旭斎国輝画

八 「送り拍子木」

Ver1.入江町の時の鐘は、大横川沿い北辻橋近くにありましたが、この鐘近くで夜回りをしていると、どこからともなく拍子木のカチカチという音が聞こえてきた。 Ver1.入江町の時の鐘は、大横川沿い北辻橋近くにありましたが、この鐘近くで夜回りをしていると、どこからともなく拍子木のカチカチという音が聞こえてきた。

(江東橋脇、緑4丁目24付近)写真;江東橋脇

Ver2.夜、夜回りの拍子木の音があちらこちらから聞こえてくる。

右図;本所七不思議之内「送り拍子木」昇旭斎国輝画

九 「足洗い屋敷」(あしあらいやしき)

Ver1.両国のあたりに「足洗い屋敷」という大きな屋敷があった。

その屋敷では、深夜になると突然「足をあらえ〜」 といって大きな血まみれの足が天井から降りてくる。 屋敷中の下女が集まってきれいに足を洗ってやると、

そのまま天井裏へ帰っていく。

ところが、そのまま足を洗わずにいると、 夜が明けるまで屋敷中を暴れ回ったということだ。 Ver1.両国のあたりに「足洗い屋敷」という大きな屋敷があった。

その屋敷では、深夜になると突然「足をあらえ〜」 といって大きな血まみれの足が天井から降りてくる。 屋敷中の下女が集まってきれいに足を洗ってやると、

そのまま天井裏へ帰っていく。

ところが、そのまま足を洗わずにいると、 夜が明けるまで屋敷中を暴れ回ったということだ。

Ver2.本所三笠町の味野岌之助(あじのきゅうのすけ)という幕府旗本の屋敷では毎晩不思議なことが起こった。なまぐさい風が吹きぬけたかと思うと、激しく家鳴りがする。しばらくして、天井から「メリメリ」「バリバリ」と大きな音が聞こえる。その音と同時に、血にまみれた、大きな毛むくじゃらな足がニョッキリと現れ、吠えるような声で「足を洗え!」とどなる。血のついた足をきれいに洗ってやると足はおとなしく天井へ消えていく。毎夜現れる足を洗っていたので、この屋敷をいつの間にか「足洗い屋敷」と呼ぶようになったそう

な。 Ver2.本所三笠町の味野岌之助(あじのきゅうのすけ)という幕府旗本の屋敷では毎晩不思議なことが起こった。なまぐさい風が吹きぬけたかと思うと、激しく家鳴りがする。しばらくして、天井から「メリメリ」「バリバリ」と大きな音が聞こえる。その音と同時に、血にまみれた、大きな毛むくじゃらな足がニョッキリと現れ、吠えるような声で「足を洗え!」とどなる。血のついた足をきれいに洗ってやると足はおとなしく天井へ消えていく。毎夜現れる足を洗っていたので、この屋敷をいつの間にか「足洗い屋敷」と呼ぶようになったそう

な。

(本所三笠町=亀沢4丁目12付近)

写真;黒い建物がその位置です。

上記9枚の写真は07年10月追加。それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

右図;本所七不思議之内「足洗い屋敷」昇旭斎国輝画

後日談;味野家がたまりかねて、友人の旗本設楽氏と屋敷を交換したら、その後はこの足が出なくなったと言われる。

この”足洗い”は江戸の各地に見られ、「洗足(せんぞく)」という地名で残った所もある。

本所七不思議の内容は、すみだ郷土文化資料館編纂、「隅田川の伝説と歴史」(東京堂出版)を下敷きにしています。

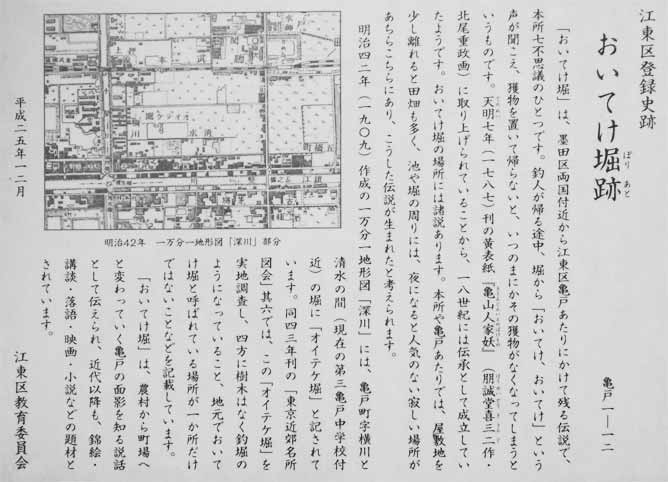

2.置いてけ堀の位置

本所七不思議の中で、これが一番有名な話ではないでしょうか。

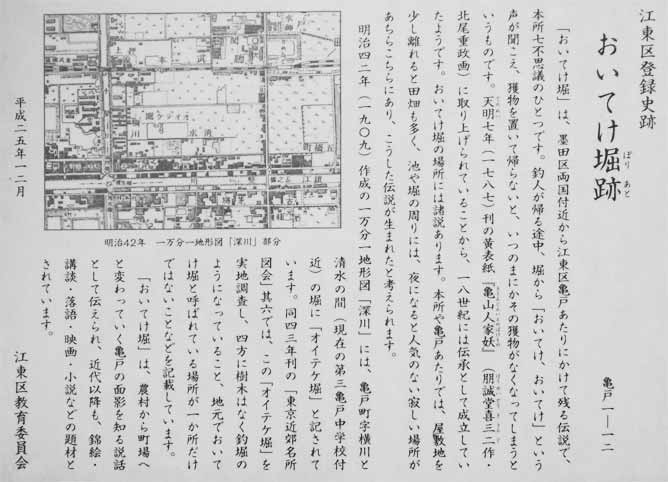

この「置いてけ堀」があったとされる場所は、何ヶ所かありますが、いまだ正確な場所は

特定されていません。JR錦糸町駅近くにあった「錦糸掘」だというのが多数派ですが、たまたま見ていた古地図によると、今の住所で江東区亀戸1−12に割り掘り(四角い池の様な形)が有って

、そこに「オイテケ堀」と表示されていました。その場所は江東区立第三亀戸中学校の敷地に該当します。ここは舞台の本所の隣町亀戸なので、ここだとしたら本所七不思議の本所ではないので、本所

(墨田区)側からみ

れば認めにくいでしょう。

江東区史によると、亀戸の件が記述されています。しかし、本所では場所不明となっています。やはり!そうです、本所には無いのです。隣町亀戸だからです。場所不明(?)は「置いてけ堀」だけです。認めると、主役抜きの本所六不思議になってしまいます。

江東区史跡登録1986年 おいてけ堀跡(亀戸1-12)。江東区の史跡に堂々と登録されています。(上記写真;「おいてけ堀跡」碑、下写真;そこの説明板)

しかし、当時は現在のような区境は無く、アバウトに、ホントに大らかにこの辺一帯を本所と言ったのです。朝鮮半島が戦後、文化、歴史的なことを無視して南北に分けてしまい、家族の往来や墓参が出来なくなったのと同じです。また、ドイツでは東西の分裂がありましたし、アフリカでは地図を見ると分かるように、定規でスパッと国境を作ってしまいました。その為の紛争が未だ絶えません。

ですから、最終的に亀戸地区にあっても、ここら辺りは本所なのです。

「置いてきぼりを食う」、または「置いてけぼりにされる」というときの「置いてけぼり」の語源になったといわれています。

志ん生の「置いてき堀」は「置いてけ堀」の江戸訛りです。

舞台の「置いてけ掘」を見て歩く

この話は実を言うと、私の住まいの近くの話です。改めて書き出してみると、七不思議どころか九不思議もある、不思議な話です。それぞれの話が漠然とした舞台であったり、ピンポイントで分かっていたりで、様々ですが「置いてけ堀」だけは未だ場所が確定されていません。本当は「亀戸」だと分かっていても(?)言い出しにくいのかも知れません。と、私は思っています。

地図上の亀戸の「置いてけ堀」は当家の息子達が卒業した中学校です。重ねて考えると、感慨深いものがあります。校舎は10年ほど前に建て替えられた最新のもので、グラウンドも人工芝が敷き詰められています。町の様子からしてもその当時の雰囲気はどこにもありません。当然、校舎の中で「オイテケ〜」と言われた事もありません。でも、言われたら何を置いてきたらいいのでしょうか。

錦糸町北口の本家(?)「置いてけ堀」(錦糸堀)も新ビル街の様相にどこにもその面影はもうありません。駅南口の商店街のビルには「置いてけ堀商店街」の大看板があって、そこが「置いてけ堀」だと思っている人達が沢山います。

先に言った者が勝ち(?)みたいです。

地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

|

「オイテケ掘」地図(江東区亀戸1−12)

区立第三亀戸中学校の敷地に当たります。明治42年(1909)測図、同43年(1910)4月発行、その当時の地図。

|

|

「置いてけ

掘」 、1

区立第三亀戸中学校の風景。この敷地いっぱいに「置いてけ堀」が有ったと上記地図に示されていた所。写真の上方(大きなビルの向こう側)が錦糸町で「錦糸堀」が有ったと言われている所です。

|

|

「置いてけ

掘」 、2

錦糸町北口駅前「置いてけ堀」から見た、上記亀戸「置いてけ堀」方向。

クリックした写真はJR錦糸町北口駅前ショッピングセンター”アルカキット錦糸町”。このビルとその先の”ホテル東武マリオット”辺りに「置いてけ堀」(錦糸堀)が有ったと言うのが大方の意見です。

最近、再開発されたビル街ですが、なかなか財布の中身を「オイテケ〜」まではいかないようです。

|

2002年5月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

|

うことだ。

うことだ。

Ver2.亀沢町に住んでいたお駒という美しい娘がならず者の留蔵に目をつけられた。ある日母親の用事で出かけたお駒が、葦の生いしげる堀にそった道を帰る途中、留蔵がせまって逃げるお駒の後ろからあいくちで刺し殺し、堀に沈めた。そんなことがあってから、この堀に生える葦はどうしたことか,片っ方より葉のない片葉の葦ばかりとなった。 留蔵はやがて狂い死していまった。

Ver2.亀沢町に住んでいたお駒という美しい娘がならず者の留蔵に目をつけられた。ある日母親の用事で出かけたお駒が、葦の生いしげる堀にそった道を帰る途中、留蔵がせまって逃げるお駒の後ろからあいくちで刺し殺し、堀に沈めた。そんなことがあってから、この堀に生える葦はどうしたことか,片っ方より葉のない片葉の葦ばかりとなった。 留蔵はやがて狂い死していまった。

Ver3.「夜、二八そばの屋台が出ているのだが、いつ行っても誰もいない。しかし、行灯の明かりだけはついていて、いつまでたっても消える気配はなく、いつ油をさしているのかもわからない。」

Ver3.「夜、二八そばの屋台が出ているのだが、いつ行っても誰もいない。しかし、行灯の明かりだけはついていて、いつまでたっても消える気配はなく、いつ油をさしているのかもわからない。」

Ver2.本所三笠町の味野岌之助(あじのきゅうのすけ)という幕府旗本の屋敷では毎晩不思議なことが起こった。なまぐさい風が吹きぬけたかと思うと、激しく家鳴りがする。しばらくして、天井から「メリメリ」「バリバリ」と大きな音が聞こえる。その音と同時に、血にまみれた、大きな毛むくじゃらな足がニョッキリと現れ、吠えるような声で「足を洗え!」とどなる。血のついた足をきれいに洗ってやると足はおとなしく天井へ消えていく。毎夜現れる足を洗っていたので、この屋敷をいつの間にか「足洗い屋敷」と呼ぶようになったそう

な。

Ver2.本所三笠町の味野岌之助(あじのきゅうのすけ)という幕府旗本の屋敷では毎晩不思議なことが起こった。なまぐさい風が吹きぬけたかと思うと、激しく家鳴りがする。しばらくして、天井から「メリメリ」「バリバリ」と大きな音が聞こえる。その音と同時に、血にまみれた、大きな毛むくじゃらな足がニョッキリと現れ、吠えるような声で「足を洗え!」とどなる。血のついた足をきれいに洗ってやると足はおとなしく天井へ消えていく。毎夜現れる足を洗っていたので、この屋敷をいつの間にか「足洗い屋敷」と呼ぶようになったそう

な。