落語「秋葉っ原」の舞台を歩く

三遊亭円生の噺、「秋葉っ原」(あきばっぱら)

江戸の”夜鷹(よたか)”が京では”辻君(つじぎみ)”、大坂に行くと”惣嫁(そうか)”と名が変わる話でございます。暗い所から「チョイと、お前さん、遊んでいかない」と声を掛ける女子(おなご)衆です。

古くから「吉田の森に夜鷹という鳥住む。両の翼二十四枚あり・・・」等と言われ、本所吉田町に巣窟があって、夜になると出かけるのが、両国の薬研堀、神田の筋違い橋、駿河台から護持院が原まで羽を広げていた。料金は二十四文。山の手辺りでは、四ツ谷の鮫が橋が巣窟で、番町、四ツ谷堀端、牛込桜ノ馬場、愛宕下に出稼ぎに出ていた。

年に関係なく振り袖で白粉(おしろい)を塗って若く見せ、チラッと見ると二十二・三、チョイと見ると三十二・三、近づいてみると四十二・三、よくよく見ると五十二・三、年を聞くと六十過ぎだった。

ムシロ一つで商売をし、大部分が病気を持っていた。安かろう、悪かろう、ひどかろう、の見本。川柳にも

『吉田町女房かせぐを鼻にかけ』

『鷹の名にお花お千代はきついこと』二人の男が話をしている。友達が言うには、

「近頃秋葉っ原に四十デコボコで、肌はもち肌で白く小太りで好き者なんだ。あまり好き過ぎて三度に一度は亭主も背中を向けて寝てしまう。それが嫌さで、夜な夜な出掛けて道楽で商売している。ひとの女房だから病気は持っていないし、銭もねだらない。夜鷹の掘り出し物で、掃き溜めに鶴だ。俺は今夜は行けないから、1人で行ってこい。秋葉っ原の秋葉様の裏の材木置き場に、豆絞りの手ぬぐいを口にくわえている女だから直ぐ分かる。」

そこで、金の持ち合わせはあるし、据え膳食わぬは男の恥、と出掛けてみた。『材木に巣をかけて待つ女郎蜘蛛』

豆絞りの女が手を引いた。江戸のその頃は三ヶ月の夜でも真っ暗、材木の中に入ると何も見えない。

町奉行所ではその噂を聞きつけて、張り込みに入っていた。いざ、と言うとき「御用だ!」と

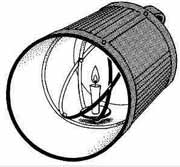

前方だけ照らす強盗提灯(がんどうちょうちん)を突きつけた。ビックリした二人。

「たはーッ、ご勘弁を・・・」

「ならぬ!風紀を乱す不届き者め、神妙に致せ」

「いえ、ご勘弁を。これは、女房でございます」

「たわけたことを抜かすな。夫婦ならなぜ、この様な場所でいたす?」

「へえ、いま照らされて、はじめて女房と分かりました」。

1.秋葉原

台東区松が谷三丁目10-7の秋葉神社。当初の名は鎮火社といった。明治2年(1869)暮れの大火を受け、明治天皇の勅命により翌明治3年(1870)に現在のJR秋葉原駅構内(東京都千代田区神田花岡町)の地に、火の神・火産霊大神(ほむすびのみこと)、水の神・水波能売神(みずはのめのみこと)、土の神・埴山毘売神(はにやまひめのみこと)の三柱を皇居内紅葉山(もみじやま)より祀神として勧請したのが始まりである。

江戸時代の江戸の街は度々大火災が発生した事から、神仏混淆の秋葉大権現(秋葉山)が火防(ひぶせ)の神として広く信仰を集めていたが、本来この社は秋葉大権現と直接の関係はない(東京府が秋葉大権現を勧請したとする史料もあるが、当時の社会情勢からみても明らかに誤伝である)。しかし、秋葉大権現が勧請されたものと誤解した人々は、この社を「秋葉様」、「秋葉さん」と呼び、社域である周辺の火除地(空地)を「秋葉の原(あきばのはら)」「秋葉っ原(あきばっぱら)」と呼んだ。「あきば」は下町訛りで、本来の秋葉大権現では「あきは」と読む。

鎮火社はいつしか秋葉社となり、明治21年(1888)日本鉄道が建設していた鉄道線(現在の東北本線)が現在の上野駅から秋葉原駅まで延長され、秋葉の原の土地が払い下げられたのに伴って現在地の台東区松が谷に移転した。その後昭和5年(1930)に秋葉神社と改名された。 跡地の駅を、下町訛りを知らない(敢えて無視したとも考えられる)官吏たちが「あきはばら」と名付けたことが、今日世界的に知られる電気街「秋葉原」の名の由来です。

秋葉神社御由緒及びウィキペディアより 落語「牛ほめ」より孫引き

野菊のハッカーさんの「秋葉っ原」に詳しい http://signal9.exblog.jp/6761429

●両国の薬研堀(やげんぼり);両国橋西側、中央区東日本橋、日本橋中学校あたり。薬研堀不動尊がある。両国広小路と言われた西側の一歩外側に出た所。

●神田の筋違い橋(すじかいばし);秋葉原近くの柳原土手。いまの万世橋が筋違い橋として、もう少し西側の神田川に架かっていた。川の南側が柳原土手で柳橋まで続く、JR高架の脇には柳森神社があります。

●駿河台(するがだい);神田川及びJRお茶の水駅の南側、富士見坂上台地、神田駿河台から神田小川町一帯。元和2年(1616)駿府にいた徳川家康の死後、その家臣が駿府から江戸に帰って、居住地に当てられて命名された。

●護持院が原(ごじいんがはら);千代田区神田錦町2丁目江戸城寄り。落語「試し切り」に詳しい。1690(元禄の頃)年代には護持院が有ったが、火災で焼失し、火除け地として原っぱになった。一番から三番明地まで出来て、二番明地(火除け地)が”護持院が原”と俗に呼ばれた。夜は試し切りと、夜鷹が出るほど寂しかった。

●番町(ばんちょう);江戸城西側の外堀までの町。一番町から六番町まであった。落語「大工調べ」、「石返し」に詳しい。

●四ツ谷堀端(よつやほりばた);千代田区四ツ谷駅周辺の外堀。

●牛込桜ノ馬場(うしごめさくらのばば);①桜ノ馬場(湯島昌平坂)文京区湯島一丁目東京医科歯科大学南部。

●愛宕下(あたごした);港区愛宕一~二丁目、愛宕山下の東裾の通り。落語「黄金餅」で通った道筋。

皆さん、それにしても仕事場までよく歩きますね。

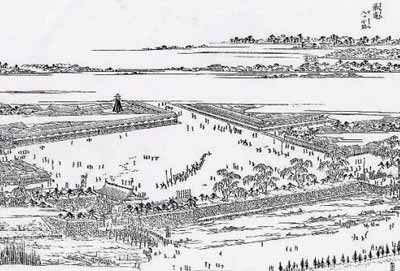

左;「筋違い御門」江戸名所図会より。 左下が御成街道の筋違い御門とその橋。右下が中山道に抜ける昌平橋。

3.言葉

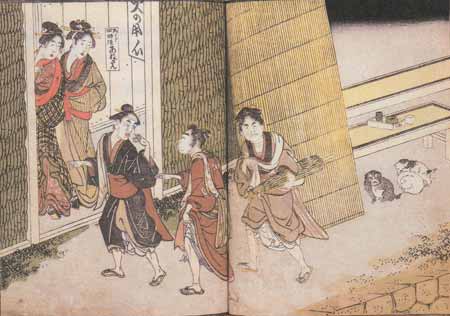

左;切り見世入口、手前通行の三女が夜鷹。絵本時世粧(えほんいまようすがた)豊国画。普通はこのレベルの女性。

■二十四文(24もん);江戸後期1両を5000文として、8万円の5000分の1=16円。16X24文=384円、約400円でお釣りが来る?。四宿(品川、新宿、板橋、千住)でも、400文(約6500円)であったことを見ても安い。病気のことを考えると、安物買いの銭失い。

■『吉田町女房かせぐを鼻にかけ』;鼻にかけは、自慢することと、鼻が欠けているとを掛けている。

■『鷹の名にお花お千代はきついこと』;お花お千代は、お鼻落ちよと言うこと。で、そんな名前の夜鷹は可哀相だ。

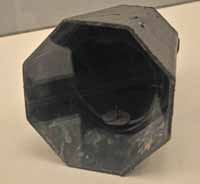

■強盗提灯(がんどうちょうちん);銅またはブリキで釣鐘形の外枠を作り、中に自由に回転するように蝋燭立てを付けた提灯。桶で外枠を作ったものもある。懐中電灯のように一方だけを照らす。遮眼灯。忍提灯(しのびちょうちん)。下右図(広辞苑より)。下中、江戸東京博物館蔵。

国芳画「忠臣蔵十一段目闇討之図」部分より右側の男が持つのが強盗提灯。

■病気(びょうき);性病の内でも淋病、梅毒等。

■豆絞り(まめしぼり);豆粒ほどの小さな円を並べあらわした絞り染。元来絞り柄のドットですが、染め型を使ったドットが大勢を占めています。手ぬぐいを豆絞り柄に染めるのが普通で、祭りなどで鉢巻きなどに用います。

舞台の夜鷹の職場を歩く

四ツ谷鮫が橋に向かいますので、中央線又は地下鉄四ツ谷駅で降り、迎賓館に向かいます。行ったことはありませんが、バッキンガム宮殿に似た門構えが、典型的な洋風の建物と門構えを見せています。この建物は外国の要人用ホテルですから我々はお金を出しても使えません。当然宴会場は付属しているので、歓迎のレセプションなどは盛大に催されますから大臣にでもなって出席が出来るでしょう。やはり門の外から、あれこれイメージを膨らませて眺めるのが最適かも知れません。

夜鷹と同じように四ツ谷堀端に行きます。ここに来るために四ツ谷の駅で降りましたが、そこに四谷御門があってその周辺は外堀伝いに今でも静かな場所です。歩いて10分もあれば着いてしまう場所です。

下町の夜鷹の巣窟と名指しされてしまった、本所吉田町に行きます。他からも出掛けた夜鷹はいましたが、ここと鮫が橋とは江戸の二大巣窟だったと、どの本を開いても出てきます。貧しかったのでしょうね。今は極ありふれた家内工業と住宅が密集した地域です。ここへの行き方ですが、JR総武線錦糸町駅から北西に歩くか、浅草始発の東武スカイツリー線(伊勢崎線)スカイツリー駅(業平駅)から南に下ってくるかですが、どちらからでも遠い。陸の孤島(?)かも知れません。

古川柳には、吉田町をからかうには絶好の対象となった。

夜鷹と同じように市中に出掛けることにしましょう。両国薬研堀は両国橋を渡った両国広小路に並んであった街です。落語「両国八景」に詳しい。両国広小路の西側に薬研堀という堀があって、それが隅田川に繋がっていた。その位置に架かった橋を元柳橋と言った。奥のL字に曲がった所には薬研堀不動尊が有ります。この街の今は繊維関係の店が多く有り、暮れには不動尊を中心に大バーゲンセールが行われます。人通りはありますが、静かという条件には現在は当てはまりません。ここの北東側(両国広小路)は柳島と言われて花柳界があり、楽しめる所でした。今の京葉道路を渡り神田川に架かった柳橋を渡ると柳橋の花柳界になります。しかし現在は残っている料亭は片手にも及びませんし、芸者さんも絶滅しています。

駿河台は今のお茶の水駅南側の台地の部分で、南に下ると靖国通りの小川町辺りまでで、下り坂が続きます。明治大学、日大大学、それにニコライ堂などがあります。学生の街で昼間は学生でごった返しています。若者がこれだけいれば商売になりそうですが、明るく賑やかでゴザを広げる所が何処にも有りません。

今では立派なビルが建ち、ホーム跡は見学が出来るガラス張りの施設になっています。

神田駅から須田町を通ってこの万世橋を渡る中央通りで秋葉原の電気街に出ます。電気街と言いましたが、今は家電製品を扱っている所は皆無で、パソコンですら探さないと見つけることが難しくなっています。では今、何がメインの街なんでしょう。そうなんです、オタクの街と言われ初めて10年以上は経つでしょうね。外国で秋葉原というと、電気ではなく、コスプレやフィギヤの街と認識されています。今は誰も電化製品をここに買いに来る人は居ません。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

2015年1月記

■本所吉田町(ほんじょ_よしだちょう);墨田区蔵前橋通り、落語「中村仲蔵」で歩いた報恩寺橋。その西側、石原四丁目中央。そこから出張するのが下記の所。大事なことは夜になっても人通りはあるが、一応静かな所を適地とした。

■本所吉田町(ほんじょ_よしだちょう);墨田区蔵前橋通り、落語「中村仲蔵」で歩いた報恩寺橋。その西側、石原四丁目中央。そこから出張するのが下記の所。大事なことは夜になっても人通りはあるが、一応静かな所を適地とした。

右図;花・月・雪から「三美人・雪」豊国画 吉田町に立つ夜鷹。 ■四ツ谷の鮫が橋(さめがばし);新宿区南元町東部。赤坂御所(当時・紀伊和歌山藩中屋敷)の南元町交差点前の鮫が橋門に小川が流れていてそこに架かった橋を鮫が橋と言った。御所の西側の坂を鮫が橋坂と言い、下がりきった所が鮫が橋、そこを右に曲がると鮫が橋○○町という町が並んでいた。そこから同じように夜鷹は下記の所に散って行った。

■四ツ谷の鮫が橋(さめがばし);新宿区南元町東部。赤坂御所(当時・紀伊和歌山藩中屋敷)の南元町交差点前の鮫が橋門に小川が流れていてそこに架かった橋を鮫が橋と言った。御所の西側の坂を鮫が橋坂と言い、下がりきった所が鮫が橋、そこを右に曲がると鮫が橋○○町という町が並んでいた。そこから同じように夜鷹は下記の所に散って行った。

右図;歌麿描く夜鷹。こんな綺麗な夜鷹は通常居ません。噺の奥様だったのでしょうか。

②牛込馬場(牛込築地);新宿区矢来町南部(神楽坂西)。

どちらを言っているのでしょか。ま、落語家さんですからごっちゃになるのは致し方がないでしょう。湯島だと吉田町のテリトリーですから、神楽坂の牛込馬場が近いので、そちらになるでしょう。

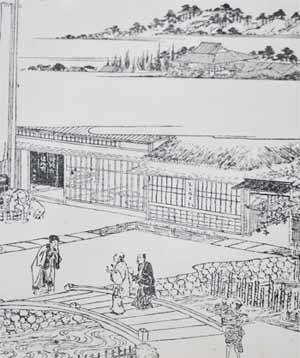

右;「鮫が橋」江戸名所図会より。

■夜鷹(よたか);江戸で、夜間、路傍で客をひく下等の売春婦の称。夜鷹という実在の鳥の鷹は夜行性で、夜になると活動したので、そこから夜の辻君を夜鷹と言った。行商の蕎麦屋を、深夜徘徊する鳥の夜鷹だからとか、夜鷹が深夜食べる蕎麦だから夜鷹蕎麦とも言われた。その頃の川柳に「客二つ つぶして夜鷹 三つ食い」、蕎麦が16文で三杯分と、夜鷹の稼ぎ2人分48文が等しかった。えぇ!夜鷹ってそんなに腹を空かせるほど重労働なんですか。

右;月百姿・辻君。芳年画 ムシロを抱え、手ぬぐいを口にくわえるのが、夜鷹の定番の格好。

梅毒=(ばいどく、Syphilis。黴毒、瘡毒(そうどく)とも)は、スピロヘータの一種である梅毒トレポネーマ (Treponema

pallidum) によって発生する感染症、性病。 in

vitroでの培養は不可能のため、病原性の機構はほとんど解明されていない。1998年には全ゲノムのDNA 配列が決定、公開されている。

抗生物質のない時代は確実な治療法はなく、多くの死者を出した。慢性化して障害をかかえたまま苦しむ者も多かったが、現在ではペニシリンなどの抗生物質が発見され、早期に治療すれば全快する。罹患患者も減少しているが、根絶された訳ではない。

昔は鼻部の軟骨炎のために鞍鼻(あんび)や鼻の欠損になることがあり、川柳などに詠われていた。江戸時代の夜鷹などには『鼻欠け』が多かった。

落語「鼻欲しい」から孫引き

淋病・痳病=(りんびょう)淋菌によって起る尿道粘膜の炎症。主に性交によって伝染し、感染後2~3日で放尿時に痒感・疼痛を覚え、また、尿意促迫を起す。初めは粘液性、後には膿様の分泌物が尿と共に出て、その中に多数の淋菌が含まれる。女性では子宮・卵巣等の炎症に進展し、不妊の原因となる。

その前を右に曲がると華族のために創立された学習院初等科の正門が現れ校庭で遊ぶ子供達を見ることが出来ます。迎賓館にそって左に曲がります。鮫が橋坂を下りきったところに、左側に鮫が橋門が現れ御所に入る人達をチェックする警備陣が立っています。ニッコリ笑顔で写真を撮らせて貰います。こう言うときは必ず笑顔と低姿勢で近づきましょう。歴史的な事は彼らは何も分かりませんので質問しても、ガッカリするだけです。今回の「鮫が橋もよく聞かれるんですが、塀際の鮫が橋坂があるから、鮫が橋門と言うんでしょうね」と言います。逆ですよ、鮫が橋があるから坂の名も鮫が橋坂になったんですから。そうそう、何で鮫が橋の名が付いたかというと、まだ、海が奥まであった頃ここに鮫が上がってきたと言います。また、鮫馬がここで死んだからとも言われ、本当のところ分からないのだそうです。「鮫河橋」「佐目河橋」「鮫馬が橋」とも書かれます。看板の丸写しですから、鮫馬って、わたしも良く分かりません。下町の極貧街と同じような人達が住んでいたので有名ですが、今は狭い道ながら洒落た家並みが続いています。

ここから北に行けば、JR飯田橋の北側神楽坂を上がるとその先が牛込馬場と言われた所です。また、鮫が橋から東に出れば愛宕山の麓に出ます。ここを愛宕下と言います。

街の東の大横川に架かる法恩寺橋は対岸の法恩寺からその名が来ています。大横川は埋め立てられて北はスカイツリーがある業平から、南は本所で時を告げる鐘撞き堂が有ったと言われる撞木橋まで、埋め立てられて親水公園になっています。

吉田町から北に行くと勝海舟で有名な「妙見堂」(墨田区本所四丁目-6)が数分の所に有ります。

日蓮宗大坂能勢妙見山の能勢妙見堂(のせみょうけんどう)の別院が、安永3年(1774)に能勢氏の江戸の下屋敷に建立され、魔除け札である「能勢の黒札」は江戸の町で大いに流行した。これは、災厄を防ぎ、福運を招く霊験があるとされ、毎年4月15日にだけ授与されるお守札「魔除けの黒札」は、身に着ける事で厄災から逃れられるといわれています。 ただし、妙見堂が直接出す札ではなく、山門を入った左にある「鷗(カモメ)稲荷大善神」が出す小さな黒く塗られた札です。財布や手帳に入れて肌身離さず持ち歩くと御利益が有ると言われている。落語「安産」より

「たわれ男のはな散る里は吉田町」

「安物のはなうしないは吉田町」

「吉田町やっぱり月を苦労がり」

「月夜は物を思わする吉田町」

「振り袖の天命を知る吉田町」

護持院が原も、大きなビルが林立していて、お遊びどころではありません。

お茶の水から線路伝いに淡路坂を下って出た所が、秋葉原との中間地点、昌平(しょうへい)橋です。江戸時代はこの昌平橋と筋違橋がお隣同士のように並んでいました。中山道に抜ける昌平橋と、上野に抜ける御成街道の筋違橋(御門)が八つ辻の原で交差しているので、筋違橋(筋違御門)と言われました。明治に入って、筋違橋はもう少し東に架橋され万世橋と名を変えます。この橋を渡る左手前に交通博物館が有りました。ここは現在の中央線の終着駅万世橋駅が有った所で、その後東京駅まで延伸され廃駅になってしまい、博物館になりました。

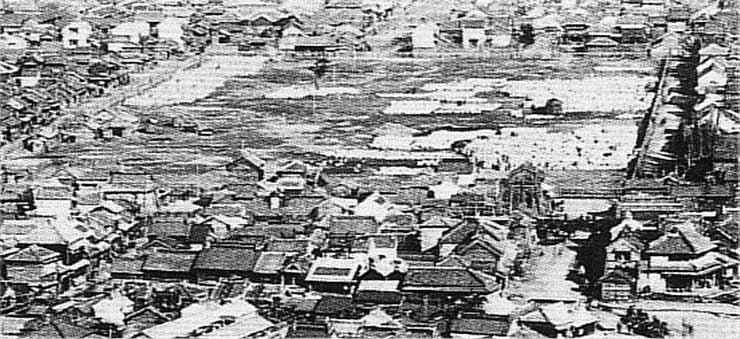

鉄道もなく広大な火除け地があって、ポツリと秋葉神社(鎮火社)だけがあった秋葉原なんて想像も出来ません。

地図

写真