落語「柳の馬場」の舞台を歩く

二代目三遊亭円歌の噺、「柳の馬場」(やなぎのばば)

按摩の杢市は、ある殿さまのごひいきに預かり、足げく揉み療治に通っている。

殿様曰く、「三太夫から聞いたのだが、武芸十八般習得していると聞いたが・・・」、とナゾを掛けられた。

杢市調子に乗り口が滑って、「自分はいささか武道の心得がある」、と、ホラを吹いてしまった。ある藩の武芸者が、柔らを教えてやるというので通って、メキメキ腕を上げ柔術は真楊流 免許皆伝。

殿さまが感心したのでまた図に乗って、 剣術は小野派一刀流 免許皆伝、槍術は宝蔵院流 免許皆伝、弓術は日置流(へきりゅう) 免許皆伝、

まで並べたところで殿さまが 「剣や槍はわかるが、的も見えないそちが弓の名手とはちと腑に落ちんぞ」

と文句を言うと、そこは免許皆伝で”心眼”で、と言い逃れる。

ますます口が滑らかになり、お屋敷にはりっぱな馬場がありながら馬がいないというのは惜しい、自分は馬術の大坪本流・免許皆伝であるので、今日は時間もあるし、もし馬がいればどんな荒馬でも乗りこなしてみせるのに残念だ、などと見栄を切ったのが運の尽き。

殿さまが膝を乗り出して「実はこの間、その馬を買ったが、安かろうマズかろうで、厩で馬草を食べているだけの馬で何の用にもならないが、きさまが免許皆伝であるのは幸い。一鞍責めてくれ」。

杢市は青くなったが、もう遅い。もとより馬のウの字も知らないから、「これから行く所が有りますので・・・」、「時間があると申したではないか」。

殿様は毎回のホラを承知で聞いていたが、あまりにもヒドいので凹ませてやろうと、馬のことを持ち出し、乗れると言ったら、借りてきた馬に乗せるつもりで居た。家中の者にも、「講釈で聞いただけだ」というのを、ここまでみんなに公言したのだからと、若侍たちにむりやり抱えられ、鞍の上に乗せられてしまった。

柳の馬場に向かって尻に鞭をピシッと当てられたからたまらず、馬はいきり立って杢市を振り落とそうとする。

半泣きになりながら必死に鞍につかまって、馬場を何周かしたところに柳の大木。この枝に慌てて飛びつくと、馬は杢市を残してドドッと逃げって行ってしまった。

「杢市。しっかとつかまって手を離すでないゾ。その下は千丈もある谷底じゃ。落ちれば助からん」、

「ひえッ、助けてください」、

「助けてやろう。明後日の昼までには足場が組めるだろう」、「冗談じゃない。もう腕が抜けそうだ」、

「長年のよしみ、妻子老母は当屋敷で養ってつかわすぞ。口は災いの元だ、両手を離して死んでしまえ」、

耐えきれなくなり「南無阿弥陀仏」と手を離すと、

足と地面がたった三寸。

----------------------------------------------

■検校(けんぎょう);当道座の四官(検校・別当・勾当・座頭)の一つで、最上位の位。15万石の大名に匹敵した権威と格式を持っていた。

■惣録屋敷(そうろくやしき);江戸時代、江戸にあって関八州とその周辺の座頭を支配した、検校の座順の最古参の者。執行機関として惣録役所が置かれた。関東総録(惣録)と言いその屋敷。元禄5年(1692)本所一つ目に土地を拝領、杉山和一(すぎやま

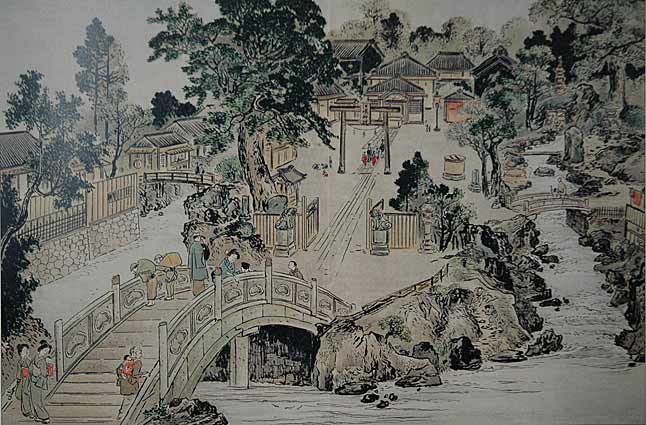

わいち)検校が取り仕切った。下図;明治東京名所図会より「一つ目弁天」

杉山和一の献身的な施術に感心した徳川綱吉から「和一の欲しい物は何か」と問われた時、「一つでよいから目が欲しい」と答え、その答え通り(?)に同地(本所一つ目)を拝領した。綱吉のお付きの者のウイットに富んだ対応が見事。

「本所一つ目弁財天社」 江戸名所図絵より

杉山検校は名を和一といい、慶長15年(1610)伊勢藤堂家の家臣の子として生まれました。しかし幼くして失明し、家を義弟重之に譲り、江戸に出て鍼術を山瀬琢一の門に学びました。のち師の門を追われますが、努力工夫を重ね、さらに江の島の弁天の祠に詣で、断食祈願なども繰り返し、ついに杉山流管鍼を創案しました。さらに京都にいき、入江豊明について鍼術を学び、この道の奥義を究めました。

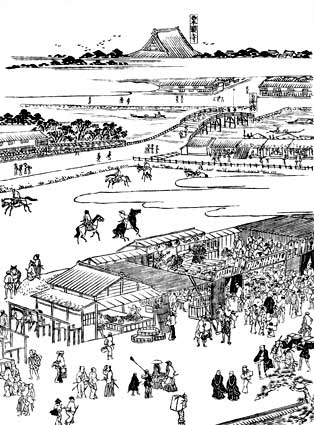

2.馬場 武家屋敷内の馬場を除くと、江戸名所図絵には、馬喰町馬場、采女ヶ原馬場と高田馬場の3つが描かれ、嘉永2年(1894)の切絵図では15ヵ所みられるが、馬喰町馬場や高田馬場のように、江戸時代を通じて存続したものは極めて少なくて、大部分は火災後に新たにつくられたり、馬場だったところが、武家地となって消えたりもしている。

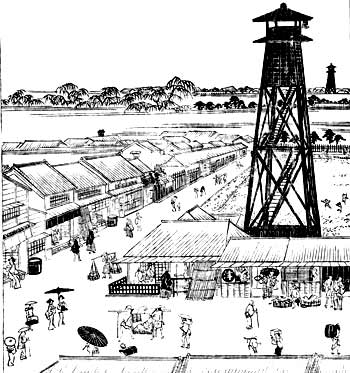

馬場の管理はまちまちで近くの町に預けるもの、町奉行らが直接管理するものなどがあった。幕末に町預りになっていたものは、馬喰町馬場、采女ヶ原馬場、等がある。町預りについて、馬場のある町とまったく無関係な役所の者が管理するのとでは馬場に対する親しみが違っていた。もちろん町が預った馬場で、町の子供が遊べないわけはなかった様子で、馬術の行なわれない馬場は、子供たちの格好の遊び場で、江戸名所図絵の馬喰町馬場には、子供が遊んでいるところが描かれている。

■馬喰町(ばくろちょう)馬場;現在の中央区馬喰町一丁目9&14辺り、 初音の馬場ともいわれ、関ヶ原の戦いのとき馬揃をしたところと伝えられ、明暦大火後に一筋の馬場になったという。江戸でもっとも古い馬場で、明治まで続いた。落語「勘定板」、「しびん」、「紺田屋」、「宿屋の富」、「御神酒徳利」、「江戸の夢」、「馬大家」に詳しい。

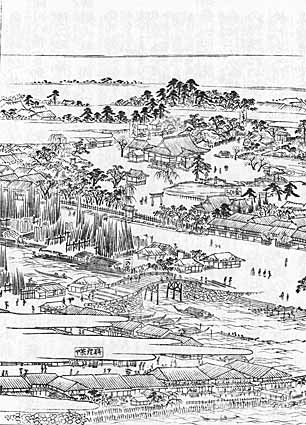

下図;江戸名所図会より「馬喰町」。初音の馬場と火の見櫓。

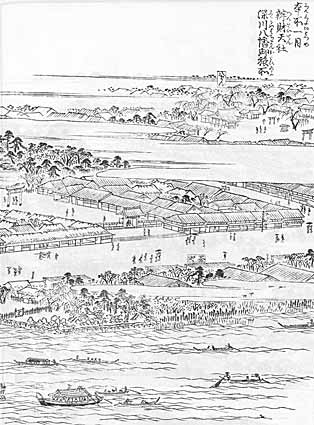

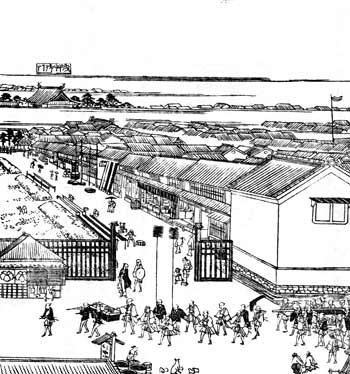

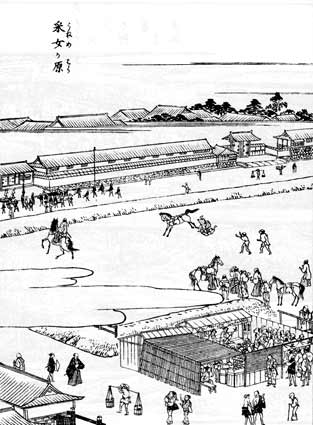

■采女ヶ原(うねめがはら)馬場;享保9年(1724)までは松平采女正定基の屋敷があったところで、焼失後、馬場とし、火除地も兼ねた。天明5年(1785)まではもっと広かった。明治まで馬場として残っていたが、明治2年に町家となった。いまの築地の国立ガンセンターの北、采女橋のあたりにあった。采女ヶ原馬場は木挽町が管理していた。馬場の修復や清掃、行き倒れの人があったときの処置は、この町の役目とされた。そのかわり馬場の周辺に助成地を与えられ、講釈師、手踊、矢場、鳴物入見世物、菓子商などに貸していた。その貸料で馬場の手入れ、清掃人夫賃をまかなっていた。したがって采女ヶ原馬場は890坪あっても、実際馬場として使われたのは半分ぐらいで、他は両国広小路などとよく似たヨシズ張りの小屋でにぎわっていた。 「采女が原」 江戸名所図絵より 現在地、中央区銀座五丁目15

一説に、この地が家康の六男で越後高田藩主だった松平忠輝の生母、高田殿(茶阿局)の別荘地であったことから、高田の名をとって高田馬場としたとする。だが、それ以前に、この一帯が高台である地形から俗称として高田とも呼ばれていたため、その名を冠したとの説、その2つの由来が重なったためとの説もある。 ■江戸の馬場 采女が原馬場、馬喰町馬場、高田馬場以外には、 ・桜馬場(湯島昌平坂);文京区湯島一丁目東京医科歯科大学南部

3.言葉

■剣術は一刀流(いっとうりゅう);江戸時代の代表的な剣術の一派。伊東一刀斎景久を祖とする。小野派一刀流・唯心一刀流・甲源一刀流・北辰一刀流などもその流れ。

■柔術は真楊流(しんようりゅう);柔術の一派。磯又右衛門正足が開いた柔術の流派。起倒流とともに講道館柔道の基盤となった流派として知られる。正式には天神真楊流(てんじんしんようりゅう)と言う。

■槍術は宝蔵院流(ほうぞういんりゅう);槍術の一派。奈良興福寺宝蔵院の僧、胤栄(1521~1607)を祖とし、鎌槍を用いたので鎌宝蔵院流ともいう。

■弓術は日置流(へきりゅう);弓術の一派。室町中期、大和(一説に伊賀)の日置弾正正次が始めたと伝える。

■馬術は大坪本流(おおつぼほんりゅう);馬を乗り馴らす術で、馬術の最大の流派。室町初期の大坪式部大輔慶秀(号、道禅)を祖とする。他に小笠原流、調息流、神当流、鎌倉流、賀茂悪馬流等がある。

■一鞍責める(ひとくらせめる);馬を乗りこなすこと。

■3寸(3ずん);1寸は約3.03cm。3寸は約10cm弱。チョットまたは極僅かと言う定型語。

■千丈(せんじょう);長さの単位。丈=尺の10倍、約3m。千丈は1丈の千倍。非常に長いこと。

----------------------------------------------

馬場跡に再度足を向けます。

銀座の馬場、「采女が原馬場」跡も同じようにビルになっています。江戸名所図絵より眺めると、牧歌的な雰囲気が伝わってきますが、それは昼間の景色で、夜になるとヨシズ張りの茶屋も店じまいし、人っ子一人いない真っ暗なところで、追い剥ぎが出たと言う程の所でした。しかし、現在は大違い。築地川は水は一滴も無く、川の底は舗装され首都高速道路になって、水の流れよろしく車がひっきりなしに流れています。そこに架かっていた橋は万年橋と言い、銀座と築地をつないでいます。橋を渡った右側のビルは、中央区築地4-1 東劇ビルの松竹本社ビルです。図絵から見るとアーチ型の橋は水平な橋に変わり、松竹も無く、その先には築地本願寺の屋根が望めますが、その屋根も近くにあるビルに妨げられて見ることは出来ません。目線を元の万年橋に戻し、画面を左右に横切る路が現在の幹線道路の晴海通りです。通りの向こう側には最近建て変わった歌舞伎座の建物が見えます。左に行くと、繁華街の象徴、銀座の四丁目交差点になります。

続けて行くのは「桜馬場」跡です。お茶の水と言われた名水が湧いていた所でしたが、外堀が戦略上掘られ、その名水は場所も不明になって、堀の中(?)に没してしまいました。その外堀に架かった橋がお茶の水橋とその下にある駅がお茶の水駅です。JR中央線は外堀にしがみつくように走っています。駅を出て、お茶の水橋を渡ると道は突き当たり左右に堀に沿って走る外堀通りとなりますが、橋の突き当たりの、東京医科歯科大学の付属病院の敷地に馬場が有りました。その馬場が桜馬場と呼ばれた所です。

本郷菊坂馬場跡は文京区西片一丁目南部の菊坂通りを下った所に、元山王馬場跡は千代田区平河町二丁目北側の平河天満宮南部道路沿いに、馬場(本所亀沢町)跡は墨田区両国四丁目33&34、JR両国駅と京葉通りに挟まれた地に有りました。また、十番馬場跡は港区東麻布三丁目南部の地に有りました。十番馬場は麻布十番の地名として残っています。

1.座頭

座頭(ざとう)と検校(けんぎょう); 座頭は、江戸期における盲人の階級の一つ。またこれより転じて按摩、鍼灸、琵琶法師などへの呼称としても用いられた。

当道座(盲人の官位をつかさどり、その職業を保護する組合)は元々、平曲(日本中世の語り物のひとつで、平家物語を曲節を付けて琵琶の伴奏で語るもの。平家琵琶)を演奏する琵琶法師の称号として呼ばれた「検校(けんぎょう)」、「別当(べっとう)」、「勾当(こうとう)」、「座頭(ざとう)」に由来する。

古来、琵琶法師には盲目の人々が多かったが、『平家物語』を語る職業人として鎌倉時代頃から「当道座」と言われる団体を形作るようになり、それは権威としても互助組織としても、彼らの座(組合)として機能した。彼らは検校、別当、勾当、座頭の四つの位階に、細かくは73の段階に分けられていたという。これらの官位段階は、当道座に属し職分に励んで、申請して認められれば、一定の年月をおいて順次得ることができたが、大変に年月がかかり、一生かかっても検校まで進めないほどだった。金銀によって早期に官位を取得することもできた。

江戸時代に入ると当道座は盲人団体として幕府の公認と保護を受けるようになった。この頃には平曲は次第に下火になり、それに加え地歌三味線、箏曲、胡弓等の演奏家、作曲家としてや、鍼灸、按摩が当道座の主要な職分となった。結果としてこのような盲人保護政策が、江戸時代の音楽や鍼灸医学の発展の重要な要素になったと言える。当道に対する保護は、明治元年(1868年)まで続いた。

専属の音楽家として大名に数人扶持で召し抱えられる検校もいた。また鍼灸医として活躍したり、学者として名を馳せた検校もいる。

米山検校(銀一);勝海舟、男谷信友の曽祖父。男谷検校とも

塙検校(保己一=はなわ ほきいち);学者として活躍し『和学講談所』を設立。「群書類従」「続群書類従」の編者 。「目あき盲目に物を聞き」とは塙検校の事を言った言葉です。

落語「石返し」に詳しい。

検校の権限は大きく、社会的にもかなり地位が高く、当道の統率者である惣録検校になると十五万石程度の大名と同等の権威と格式を持っていた。視覚障害は世襲とはほとんど関係なく、江戸では当道の盲人を、検校であっても「座頭」と総称することもあった。

■座頭(ざとう);盲人。当道座に属する剃髪の盲人の称。中世には琵琶法師の通称ともなった。近世には琵琶・箏・三味線などを弾じて、平曲などの語物を語り、歌を歌い、一方で按摩・鍼治・金融(座頭が幕府の許可を得て高利で貸し付けた)などを業とし、官位は実際上売買された。

貞享2年(1685)正月、将軍綱吉の病を治療して白銀50枚を賞賜されました。ついで禄5百石を賜り、後に3百石を加増されています。元禄5年(1692)5月関東総禄検校に挙げられ、綱吉の命を受けて鍼術の興隆を図り、鍼治講習所を設けて諸生に教授しました。

元禄6年(1693)には宅地を本所一ツ目に受領し、ここで晩年を過ごしました。杉山検校はこの地に、日ごろ信仰厚い相模の江の島弁天社を鎮祭しています。明治以後は江島神社と改め、同じ境内の杉山検校を祀った杉山神社と合わせて、江島杉山神社と呼んでいます。(翌年)元禄7年(1694)5月18日に85歳でここに没しました。江の島の弁天社とこの弥勒寺に葬られました。(すみだの史跡文化財めぐりより)

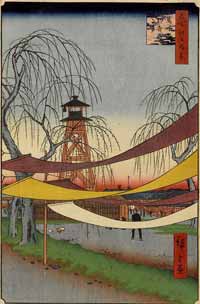

右図;広重「名所江戸百景」に描かれた初音の馬場。

落語「猫定」に詳しい。

江戸時代、伊予今治藩主松平采女正定基の屋敷があった。享保9年(1724)屋敷は焼けて麹町に移転したが、享保12年に屋敷跡に馬場が出来て盛り場の様になった。しかし、夜は追いはぎが出るくらい寂しい所だった。後に明治から昭和の初めまで、当地を釆女町と呼称された。

中央左右に走る路(現・晴海通り)の左隅に歌舞伎座があります。また右側の橋は「万年橋」でその向こうに見えるのが「築地本願寺」。万年橋の右側(絵の外)に「采女橋」が現在も架かっています。 ■高田の馬場;現在地、新宿区西早稲田三丁目12&13&14辺り

■高田の馬場;現在地、新宿区西早稲田三丁目12&13&14辺り

寛永13年(1636)、徳川三代将軍家光により旗本達の馬術の訓練や流鏑馬などのための馬場が造営された。現西早稲田三丁目にあった馬場の名で、江戸時代に「高田馬場の決闘」が戦われたのもその地であった。落語「高田の馬場」に詳しい。

右図;広重「名所江戸百景」に描かれた高田馬場。

・牛込馬場(牛込築地);新宿区矢来町南部。(神楽坂西)

・大溜(おおたまり)馬場(赤坂溜池端);港区赤坂一丁目9 アメリカ大使館北。

・愛宕下馬場(愛宕下大名小路);西新橋三丁目25。東京慈恵会医科大学付属病院

・小石川馬場(小石川築地);文京区白山一丁目南部

・小日向馬場(小日向築地);文京区西五軒町東部

・十番馬場(麻布十番馬場町);港区東麻布三丁目南部

・朝鮮馬場(吹上上覧所前);千代田区北の丸公園科学技術館前

・乗込馬場(市ヶ谷加賀屋敷);新宿区市谷加賀町二丁目加賀町会館前通り

・馬場(三番町通);千代田区九段北二丁目靖国神社中央を南北に横切る所

・馬場(元山王);千代田区平河町二丁目北側、平河天満宮南部道路

・馬場(本郷菊坂);文京区西片一丁目南部菊坂通り

・馬場(本所亀沢町);墨田区両国四丁目京葉道路とJRに挟まれた地

・馬場(馬場先御門内);千代田区皇居内宮中三殿脇

・堀田原馬場(浅草堀田原);台東区蔵前三丁目北部、榧寺西側

■免許皆伝(めんきょかいでん);師から弟子に芸道などの奥義をことごとく伝授すること。

小野派一刀流は一刀流のうち、小野家第2代・小野忠明の子の小野忠常が継承した系統のことで、一般的には小野派一刀流と呼称されたが、小野家では正式名称として単に「一刀流」と称した。

舞台の馬場を歩く

まず、江島杉山神社を訪ねます。ここは杉山検校が犬公方と言われた5代目将軍綱吉から賜った、「一つ、目が欲しい」と所望して本所一つ目に拝領した惣録屋敷です。彼は江ノ島で願掛けして鍼の新しい方法を開眼したので、自分の屋敷に江ノ島の弁天様を勧請し祀った。杉山検校が亡くなった後、江島神社と名乗っていたが、両社は震災、戦災で2社とも焼失したので、神社を一つにまとめ、杉山和一を合祀し江島杉山神社として現在に至っています。

一つ目とは、東西に走る竪川を横切る通りを、隅田川から数えて一つ目、二つ目、三つ目と数え六つ目まであります。その通りを渡す橋が一の橋、二の橋、三の橋と呼び、同じく六の橋まで有ります。杉山検校はその一つ目の南にある屋敷地を拝領したのです。

また、杉山検校の墓所は、東側にある近所の弥勒寺に葬られました。

まず代表的な馬喰町に有った、「初音の馬場」に向かいます。初音の森神社がここには有って、現在でも浅草橋の南袂に現存しています。ここら一帯を初音の森と言ったその名が馬場にも付いていますが、これから行くどの馬場跡にも共通しているのですが、馬場は既にどこにも無く、町屋になってビルや住宅になっています。この馬喰町の馬場跡も同じで、道路の区画だけは残っていますが、ビルが並んでいてその面影は何処にも有りません。

地図

写真

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。