落語「盃の殿様」の舞台を歩く

三遊亭円生の噺、「盃の殿様」(さかずきのとのさま)

大名にも不足することはやはりあった。その不足する事とは、

剣術の稽古だ馬術だ弓の稽古だと言われ、やりたく無い時には病気と行ってサボった。サボったのに跳びはねているわけにもいかず、塞ぎ込んでいると、本当に鬱の症状になってしまった。薬も効かず、何か良い方法はと、庭を散策、芸人を呼んで芸事なども嫌だという。「當時全盛美人揃」の錦絵をズラリと並べたが反応は今ひとつ。しかし、見ると美しい美女ばかりだが遊女だという。「情けをひさぐ(売る)ものと聞いたがさようか。その上、美しく描かれているが絵空事だろう」という。「その様な事はなく、私は冷やかしで見たが、絵以上に美しかった」と家老さん。

余は病気療養のため、この様な美しい遊女の所に行きたいと言ったが止められ、それでは見るだけで良いからと妥協。本格的な出で立ちで、300人の行列を作って吉原に冷やかしに。大門まで来たが30人の共侍を連れて、お留守居の手配通りのお茶屋に到着、2階に。

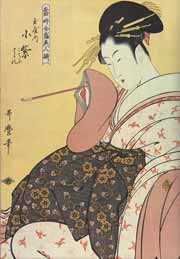

時間が来ると”すががき”という三味線が鳴り、仲之町を花魁が通り過ぎていく。白鳥(しらとり)、雲井、小紫(こむらさき)、揚巻(あげまき)、続いて、扇屋右衛門抱えの花扇(はなおおぎ)という廓一番の人気者。前の茶屋の床几に腰掛けて一息入れているのを見た殿様、震えが止まらずこの茶屋に呼んで酒の相手をさせたい。

花魁は引き受けてやって来た。部屋の床の間に花魁の布団を敷き、新造が3人、対の禿(かむろ)と言って2人、若い衆が3人、おばさんが1人、が付いて来ている。新造が銀の煙管にたばこを点けて渡す。花扇(右図、歌麿画)も良いスポンサーだと思うから、丁重に挨拶し、にこりと微笑み返した。この目に殿様は一発で殺されてしまった。殿様も花扇のところに泊まり、取り巻き全員も扇屋に入ったが、300人なので超満員御礼貸し切り。

生まれて始めて楽しく帰ってきたが、翌日も行きたかったが遠慮し、その翌日、家老を呼び出し「帰りしな、初会で遊んで裏を返さないのはお客の恥辱。必ず来てくんなまし」といった。先祖も戦場で敵に背中を見せて逃げるような事はしなかった。と言ってその日は裏を返して楽しんだ。翌日、日を置かず吉原へ繰り込み馴染みになった。体調も快調になりすこぶるご機嫌で、帰りしなカレは余の膝にもたれかかり、股をつねられたが痛かった。何なら見せようか。と、いう案配でおとがめもなく1年が経って、帰国の日が来たので最後の逢瀬を楽しみ、7合入りの金蒔絵の入った大盃で別れの盃をして、数百金と価値のある花扇の打ち掛けを土産に後朝(きぬぎぬ)の別れがあった。

翌日お国に出発、国まで300里。帰り着くと、早速大広間に盃を出させ、共の者に酌をさせるが、その雰囲気が出ない。花扇に相手をして欲しいので、300里の道中を10日で走り抜けるという早足の東作に盃を持たせて吉原まで走らせた。花扇もその意を汲んで、飲めない酒を飲み干し大盃を返した。

東作さん、それを持って一路国元へ走る時、箱根の山中で間違って大名行列の供先を切ってしまった。「無礼者!」と切られても仕方が無いところ、その殿様に話を聞いてもらい「それは粋な事だ。その殿にあやかりたい」と、宴を開いてその大盃で酒盛りになった。そのため帰りが遅くなった。国元では、遅い理由を聞くと、「その大名に、いま、いっさんと申してまいれ」、盃担いでエッサッサと駆け出した。

が、どこの大名だか分からないので、いまだに方々探しているそうです。

1.吉原(よしわら)

江戸が成立し人口も増えてきた慶長17年頃(慶長8年(1603)江戸に幕府を開く)小田原出身の庄司甚内(甚右衛門)が同業者と連名で幕府に傾城町の設立を願い出ました。6年後の元和3年(1617)3月、葺屋(ふきや)町に2丁四方の土地を下げ渡され免許が下りて庄司甚右衛門が名主を務め、それ以外の地では遊女屋の開設を禁止した。翌年営業を始め、これが元吉原の始まりです。その後元吉原の郭内には160軒の揚屋と妓楼があって、遊女は太夫(たゆう)・格子(こうし)・端(はした)の三階級、人数は千人近くいました。

40年後、明暦2年(1656)10月吉原の移転を命じられ、その替わり5割増しの土地と、昼見世だけであったが昼夜営業が認められ、その上引っ越し料が1万500両が下げ渡された。翌明暦3年1月俗に振り袖火事で、日本橋葺屋町も焼け出され、日本堤に移転した。しかし、土地の造成が終わっても見世が出来ず、近くの町で仮宅営業をしていた。移転前の地を元吉原と称し、日本堤の吉原を新吉原と称した。

新吉原

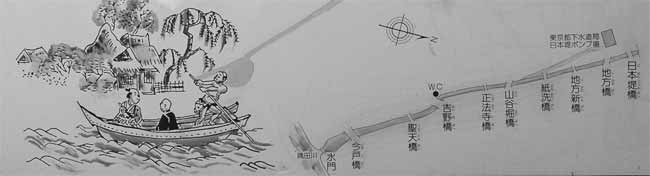

山谷堀跡の公園に立てられた掲示板より

■遊女(ゆうじょ);遊女とは傾城(けいせい)・傾国(けいこく=美人が色香で城や国を傾け滅ぼす意)・流れの人ともいい、情けをひさぐ(売る)もの。近世では、特に太夫を指す。(円生説)

■花魁(おいらん);(妹分の女郎や禿などが姉女郎をさして「おいら(己等)が」といって呼んだのに基づくという)

江戸吉原の遊郭で、姉女郎の称。転じて一般に、上位の遊女の称。

上図;左から右に「當時全盛美人揃」 丁子屋内 雛鶴、越前屋 唐土(もろこし)、玉屋内 花紫、 瀧川、

■冷やかし;素見(すけん)。ぞめき。遊里をひやかして歩くだけで、登楼しないこと。また、その人=地回り。落語「蛙の女郎買い」に詳しい。広辞苑では、張見世の遊女を見歩くだけで登楼しないこと。また、その人。素見。とあり、「冷かす」で、(「嬉遊笑覧」によれば、浅草山谷の紙漉業者が紙料の冷えるまで吉原を見物して来たことに出た詞)登楼せずに張見世の遊女を見歩く。と載っています。

■大門(おおもん);吉原の出入口はここだけ、「だいもん」とは読みません。江戸から明治の初めまでは黒塗りの「冠木門(かぶきもん)」が有ったが、これに屋根を付けた形をしていた。何回かの焼失後、明治14年4月火事にも強くと時代の先端、鉄製の門柱が建った。ガス灯が上に乗っていたが、その後アーチ型の上に弁天様の様な姿の像が乗った形の門になった。これも明治44年4月9日吉原大火でアーチ部分が焼け落ちて左右の門柱だけが残った。それも大正12年9月1日大震災で焼け落ち、それ以後、門は無くなった。

「北廓月の夜桜」 香蝶楼国貞画 大門を入ると仲之町の左右に引手茶屋が有り、仲之町にこの時期だけ桜を植えて季節を楽しんだ。

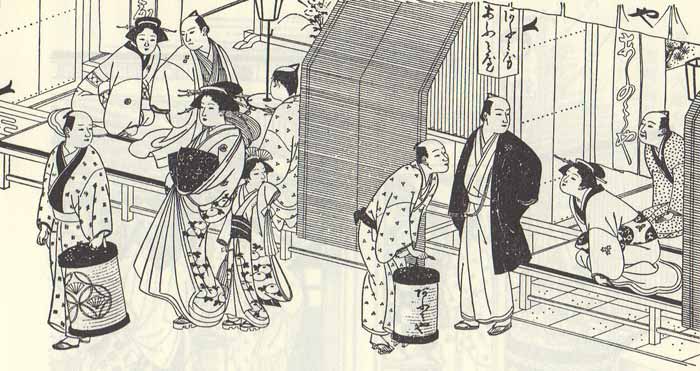

■お茶屋(おちゃや);引手茶屋の事。大見世に揚がるには、茶屋を通さなければ揚がれません。お客はまずここに揚がり、遊女を指名し、遊女の空くまでここで芸者・幇間をあげて飲みながら待ちます。遊女が空くと迎えが来て、揃って見世に行きます。見世でも宴席を設け騒ぎ、朝、そうです朝になりましたら、お茶屋の者が見世に迎えに来て、ここに戻り軽い朝食を食べて会計を済ませ帰ります。見世に揚がらず芸者幇間と遊んで帰るのを茶屋遊びと言いました。

「通人いろは短歌」北尾政演原画 三谷一馬筆 お茶屋の風景。右側黒羽織の客を送り出すところ。左隣は扇屋の遊女が見世に帰るところ。茶屋ではすだれを内側から押し出してくの字型に吊す。

■腰掛けて一息入れて;茶屋前の毛氈を敷いた床几の上に腰掛けて客を待ち、ここで客と出会ったので、江戸町の角を”待合の辻”と言った。ここで花扇が一息入れていたと思ったのは、実は客引きだった。

■すががき;清搔と書きます。暮れ六つ(午後6時)になると御内所の縁起棚の鈴を見世の者が鳴らします。同時に内芸者、居ない時は新造が見世すがきと言う三味線だけのお囃子を弾きました。曲は見世によって一様ではなく、上手な弾き手も居れば、ただ三味線を鳴らしているだけの者も居ました。これに合わせて女郎達が張り見世に居並びます。

■扇屋(おおぎや);江戸町一丁目にあった大見世で五明楼と屋号を変えて営業していた。

「吉原妓楼扇屋の図」 北斎画 店の内部の様子 クリックすると大きな図になります。

右図;「當時全盛似顔揃」より扇屋内 四代目花扇 歌麿画

■花魁の布団(おいらんのふとん);初会及び裏を返した時、上座に敷かれる花魁用の座布団。しとね(褥・茵)といい、畳の上に敷いた綿入の敷物。3尺角余、表は唐綾もしくは固織物などに広さ4~5寸の赤地錦の縁を四方にさし回し、裏は濃打絹などを用いた。花魁専用のざぶとん。

■新造が3人;振り袖新造、留袖新造、番頭新造の3人。

■禿(かむろ);七,八才で遊女屋に売られてきた女子で、決まった遊女に付いて、その遊女の下で雑用を勤めました。費用は全てその遊女が持ちました。また、十三四になると禿を卒業して新造になり、そのお披露目を新造出しと言います。この時、楼主と花魁が相談して、昼三、附廻しか、座敷持ち、部屋持ちかが決まります。女の子はやはり器量好しを一番としたのです。

■若い衆(わかいし);歳に関係なく若い者または若い衆と言った。見世の男衆で、店番、客引き、客の案内、布団敷き、(料理の)台運び、行灯の油差しなど力仕事は彼らの仕事でした。江戸初期は遊興費の足りない客の集金も自宅まで連れ添って付け馬の仕事までしました。衆は”し”と読み、”しゅう”とは読まない。

■おばさん;遣(や)り手。遣り手は客室2階の遊女の総取締役。上がってきた客の相棒を世話するのも、料金の交渉も遣り手の仕事。部屋は階段の上がり口にあり遊女の行動、客の善し悪しを見張りました。

■銀の煙管(きせる)にたばこを点けて;長キセルは花魁の客に対する小道具でした。たばこに火を点けて、それを客に渡すのです。今で言う間接キスのようで喜ばれた。男ってバカですね。

■初会(しょかい)、裏を返す(うらをかえす)、馴染み(なじみ);客が遊所で遊ぶ時の心得の一つ。初めて見世に揚がった時は”初会”といい、2回目を”裏を返す”と言います。大見世の見識のある所では、揚代は普通通り払っても挨拶をするだけで花魁は席を立ってしまいます。いつまで待っても帰ってきません。そして3回目になって”馴染み”となると箸が名入りのものになり、初めて帯を解いてくれます。あまりも煩雑な手続きで有ったので、小見世や中見世では、最初から対応してくれました。現在の飲み屋さんでも1~2回しか行っていないのに、大きな顔をして、「ここは馴染みの店だ」なんて言ってはいけません。

■数百金(すうひゃくきん);金とは金貨の事。数百両もする、という品です。

■打ち掛け(うちかけ);着物の上から羽織る、着物より大きめの帯無しの着物。結婚式に着る羽二重の白無垢の上に豪華な打ち掛けは見ますが、金糸銀糸の入った錦(にしき)の生地に刺繍の入った打ち掛けなら数百金はするでしょうか。

■おとがめもなく1年;幕府は倹約令を度々出していた。この殿様のようにハデに遊び歩いていると、お家没収までは行かなくても、藩主交代で隠居させられたり、蟄居させられたりした。

■後朝の別れ(きぬぎぬのわかれ);遊廓での朝の別れ。良い響きの言葉です。この時遊女は見世先または大門まで送り出してくれて、甘い言葉で、「浮気は駄目よ」とか「次は何時来てくんなます」などと甘い言葉を耳元でつぶやきます。

2.東海道(とうかいどう)

■300里の路を10日で;この殿様の国が江戸から300里(約1200km)離れているという。約九州の入口辺りの福岡県辺りであろう。早足の東作はこの距離を10日で走り抜けるという。1日120km走るとはマラソンコースを1日に3回走り、その連続で10日間走る事です。当然夜は寝て食事も取って。ふ~~。

■箱根山(はこねやま);見ず知らずの殿様が、大盃で酒を飲む宴を開いたところ。東海道では最大の坂があった峠で、その急坂のため越せなかった江戸っ子は引き返して来たとの話もあります。箱根の頂上部、芦ノ湖の湖畔には関所が設けられていました。

3.言葉

■鬱(うつ);気のふさぐこと。「憂鬱・沈鬱」

■供先(ともさき);武家の供まわりの先手。大名行列の先頭。

■お国入り(おくにいり);大名が江戸参勤を終えて帰国すること。

■お留守居(おるすい);江戸時代、諸藩の江戸屋敷に置かれた職名。幕府・他藩との連絡にあたった江戸藩邸の外交官。

■いっさん(一盞);一つの盃。また、盃1杯の酒。

舞台の吉原を歩く

取材している時はソメイヨシノが満開。

スタンドの右側を入ります。その道が五十間茶屋道、別名衣紋坂(えもんざか)、S字に曲がっていて見返り柳の表通りからは直接廓中が見えないようになっています。今は坂も無く、衣紋を直す事もせず、道が真っ直ぐになったところが、大門跡です。ここから先が吉原遊廓。右側の大きなマンションが松葉屋跡でその下には交番があります。その右側の道が鉄漿(お歯黒)ドブの跡です。

鉄漿(お歯黒)ドブがある時代は、この交差点のすぐ先に鉄漿ドブが横切っていて吉原はここで終点になります。その場所を水戸尻(みとじり=水道尻)と言われ外界から隔離されていましたが、今は道が繋がってお酉様の熊手で有名な鷲(おおとり)神社がある国際通りに出る事が出来ます。吉原は肋骨の先にも鉄漿ドブが有って外界から孤立していましたが、今は全て外界と繋がっています。また、鉄漿ドブ自体が埋め立てられて道路に変身しています。北側の千束三丁目には樋口一葉が住んでいて、そこは一葉記念館になっています。

話変わって、

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。 2014年5月記

■新吉原(しんよしわら);所替えの命令が出て、代替地は、本所か浅草日本堤か、好きな方をとれと云う。本所は隅田川の向うであるうえ当時、隅田川には橋が一つもなかった。吉原町の年寄たちは、鳩首協議の結果、田圃の中とはいえ、浅草日本堤を選んだ。

浅草北側に有って、昭和33年3月の売春禁止条例施行後は消滅したが、この地を300年間吉原と言い遊廓として栄えた。時代によって遊び方も、制度も変わっているので、一概に話は出来ませんので、一応江戸後期の話として以下解説します。

吉原は湿地帯の田んぼのど真ん中に有って、交通の便は良くなく(現在も)駕籠や猪牙舟で金持ちはやって来ました。普通は山谷堀の今戸辺りから土手道(日本堤)、俗に土手八丁を歩いて行き、見返り柳を左に曲がり、三曲がりの五十間道を抜けると大門です。鉄漿溝(おはぐろどぶ)に囲まれた地が吉原。

享保(1716-)の頃は、高尾、薄雲などの太夫が居たが、宝暦(1751-)には花紫太夫を最後に太夫職はなくなり、揚屋も格子女郎もなくなり、その下の呼出し、昼三、附廻しが表舞台に立った。共に散茶(振らないから)で、呼び出し、昼三は揚代3分で、呼出しは2分です。その下にも座敷持ち、部屋持ち、局女郎がいました。最盛期には遊女3千人~4千人が吉原にいたという。

下図;玉屋内 小紫、松葉屋内 染之助、若松屋内 若鶴、「當時全盛似顔揃」 兵庫屋内 花妻、全て歌麿画

■仲之町(なかのちょう);吉原の大門をくぐると、正面中央に奥まで続く通り。また、そこに面する町の俗称。仲之町の両側に面した見世は引き手茶屋です。吉原に入った両側は江戸町1,2丁目、中央の交差点が揚屋町と角町、次の角が京町1,2丁目、仲之町最奥が水戸尻(すいどうじり。みとじり)と言いました。

■仲之町(なかのちょう);吉原の大門をくぐると、正面中央に奥まで続く通り。また、そこに面する町の俗称。仲之町の両側に面した見世は引き手茶屋です。吉原に入った両側は江戸町1,2丁目、中央の交差点が揚屋町と角町、次の角が京町1,2丁目、仲之町最奥が水戸尻(すいどうじり。みとじり)と言いました。

右図;「待合の辻」風景。三谷一馬筆

■扇屋右衛門抱えの花扇(はなおおぎ);江戸時代後期の四代目遊女。

新吉原の江戸町1丁目扇屋宇右衛門(五明楼)の抱え花魁。寛政(1789-1801)のころの美人として喜多川歌麿の浮世絵にもえがかれ、衣装道楽として知られる。歌才があり、加藤千蔭に和歌を学び、書をよくし、酒を好んだと伝えられていますが、寛政6年(1793)花扇が客と駆け落ちした。すぐに連れ戻されますが、駆け落ち直後に出されたと思われるのがこの絵。

■扇屋右衛門抱えの花扇(はなおおぎ);江戸時代後期の四代目遊女。

新吉原の江戸町1丁目扇屋宇右衛門(五明楼)の抱え花魁。寛政(1789-1801)のころの美人として喜多川歌麿の浮世絵にもえがかれ、衣装道楽として知られる。歌才があり、加藤千蔭に和歌を学び、書をよくし、酒を好んだと伝えられていますが、寛政6年(1793)花扇が客と駆け落ちした。すぐに連れ戻されますが、駆け落ち直後に出されたと思われるのがこの絵。

振り袖新造(振新)、禿からなるもので、鉄漿(お歯黒)を付けず、振り袖を着て姉女郎の世話になっています。

留袖新造(留新)、振新より格が落ち、禿の経験が無く、部屋持ちにも成れない新造。

番頭新造(番新)、年季明けの遊女が後輩の指導を行う為に付いていて、また、上妓の世話もした。

はげ(禿)の字を当てて、”かむろ”と読ませるのは、まだ生え揃っていないから。

五街道の一つで、江戸日本橋から東海地方を抜け五十三の宿駅を経て京都三条大橋まで通じた街道。三条大橋を終点とせず、大津から別れて、伏見・淀・枚方(ひらかた)・守口を経て大坂までの街道も東海道の延長として管理した。

山陽道は大里(だいり。北九州市・門司)から56宿駅を経て京都三条までを言います。しかし、大坂終点の幕府の方針もあり、その伝でいくと51次・125里18町になります。街道の大部分は瀬戸内海に面しているので船便が便利で安価であったため、陸路より船便が多く利用された。瀬戸内海の船旅を満喫した後は、大坂に上陸して京都に向かった事でしょう。東作さんもこの船旅を利用したのかも知れません。

幕府は、各宿場に飛脚を置いて、公用の手紙や荷物をリレーしながら目的地まで届けました。江戸から京都までは約492km(125里20町)、普通、歩くと2週間ほどかかりますが、早飛脚はリレー形式で最速わずか3~4日で走ったのです。赤穂浪士の殿様の切腹を知らせるための早駕籠が約650kmの道のりを昼夜通しで(駕籠カキはリレー形式の交代で)、たった5日(日速130km)で踏破しました。

■當時全盛似顔揃(とうじぜんせいにがおそろえ);歌麿が描いた當時全盛の花魁4人、花妻・花扇・等を描いた。続けて、似顔を美人と直し、當時全盛美人揃を11図描いた。その中に、花紫・瀧川・染之助・若鶴・唐土(もろこし)・小紫等が描かれた。上図遊女参照

吉原に向かう一つの方法として、隅田川を舟で来て今戸橋の桟橋でおり、山谷(さんや)堀の土手通り(日本堤)を吉原に向かいます。その隅田川の両岸は隅田公園と言って、東京でも桜の名所として有名なところです。その桜を楽しみ山谷堀跡からと言いたいのですが、現在はすべて暗渠になって隅田川に注ぐ位置に水門が出来て隅田川の水が逆流しないようになっています。埋め立てられた山谷堀は細長い山谷堀公園として桜並木や植栽がされて目を楽しませています。地理的にはここが山谷堀跡で隅田川を上がったところが、待乳山聖天(まつちやましょうでん)でこの場所だけがこんもりと地べたが盛り上がった山の上に聖天があります。隅田川から見て一つの目印になるところです。聖天を左に見ながら山谷堀公園の桜を楽しみながら堀跡を上っていくと、日本堤橋跡を左に曲がると、浅草寺東側の馬道と合流した現在の広い土手通りに出ます。渡ったところのガソリンスタンドの歩道際に柳の木が一本、その下に幽霊が・・・、冗談は別にして、その柳が見返り柳。

正面の真っ直ぐ延びた道を仲之町と呼び、町の名はあっても町はありません。今は茶屋も見世も桜の時期に持ち込んで植えた桜もありません。足を踏み入れたすぐ左に入る路地があり、ここが伏見町だったところです。吉原はこの仲之町を背骨とすると、左右に大きな3本(伏見町だけ例外)の肋骨があります。その間に、町と町の境界線上に細い路地が仲之町に繋がっています。では最初の交差点は「交番前交差点」で、右に曲がると江戸町一丁目、左に曲がると江戸町二丁目になります。またここの角を待合の辻といい、花魁が床几に腰掛け客待ちをしていたところです。

次の角、吉原中央が「千束四丁目」交差点で、右に曲がると揚屋町、左に曲がると角町です。日本橋に出来た元吉原の頃は江戸町一、二丁目、京町一、二丁目、角町の五丁町で、新吉原に移っても五丁町と呼ばれ、揚屋町は元吉原ではばらばらに点在していた揚屋を一ヶ所にまとめ町にしたものです。吉原の後期になるとそこにも見世が進出してきています。

3本目の交差点を「千束保健センター」といい、右に曲がると京町一丁目、左に曲がると京町二丁目です。京町は京都出身の業者を集めて作られた京町一丁目と、それ以外の上方の業者が集まった京町二丁目で構成されていました。遊郭初期の頃には、大名クラスの富裕層でなければ遊べない地であった。大見世(おおみせ)と呼ばれる格式高い遊郭「三浦屋」もここに有って、高尾太夫を抱えていたことで知られています。

右角の大きなマンションは超一級の角海老楼跡です。

江戸から九州の北の国まで旅をする時の起点となる日本橋に足を向けます。五街道の起点になっていて、日本橋の中央には道路元標が埋め込まれています。橋の四隅にはそれぞれ特徴が有って、北東側・乙姫広場には大震災までは魚市場が有りました。その記念碑が建っています。通りを渡った北西・元標の広場には、道路元標の飾り柱が保存され、現在のプレートの兄弟の一つが飾られています。そこには距離表示が出ていて、横浜市-29km、名古屋市-370km、京都市-503km、大阪市-550km、下関市-1076kmと出ています。

橋を渡って、南西・花の広場には江戸時代に有った高札場が復元されています。最後に通りを渡った滝の広場があります。ここには交番があって、親切に道案内などをしてくれます。ここから不定期ですが観光案内船が出ていて、今は桜見物の船旅を1時間ぐらい楽しめます。

ここから、日本橋を背中にして歩き出すと、旧東海道の道筋になり、箱根を越えて、九州まで旅に出るのも一考かと思います(^_-)。また、吉原は反対方向日本橋に新しく再開発で出来たコレド室町高層ビル街を抜けて室町三丁目の交差点を右に曲がり、道なりに行くと浅草寺の東側・馬道を通り、吉原大門に出られます。こちらの方が大坂よりずっと近くです。ざっと、1里半、1時間半歩くと行けます。江戸時代の若旦那も通ったんですから。

地図

写真