落語「甲府ぃ〜」の舞台を歩く

古今亭志ん朝の噺、「甲府ぃ〜」(こうふぃ〜)によると。

「ひもじさと寒さと恋と比ぶれば恥ずかしながらひもじさが先」と言いますが、空腹時には人間どうしよも無いようです。

豆腐屋の店先でおからを無断でつまみ食いしている青年がいた。聞くと、「甲府から身延山に出て一人前になれるように願掛けして、東京・浅草に着いた。大変賑わっていた仲見世で走ってきた男に突き当たられて、気が付くと財布が無かった。一晩野宿して腹を空かせて、この店先に着くと、美味そうな湯気を出しているおからを見て前後が分からなくなって盗んで食べてしまった」。

「腹が空いていては仕方が無い。ところで。身延と言っていたが、宗旨は法華かい?。我が家も法華の塊のような豆腐屋だ。お祖師様の引き合わせだ、中に入って食事をしなさい。そうか、婆さんにも挨拶をするか」、「オハチにお目に掛かります」。店先は大繁盛。

家族の飯まで平らげて元気が出たが、行く先も無いので葭町(よしちょう)の口入れ屋の千束屋(ちづかや)さんに行こうと思っていた。それだったら、この豆腐屋で働いてみないかと優しい言葉。先程叩かれた金公はのれん分けするので働き手が欲しかった。丁度良い所に来たので、先ずは売り子から初めてもらう。で、心底お願いして働かせてもらうことに。

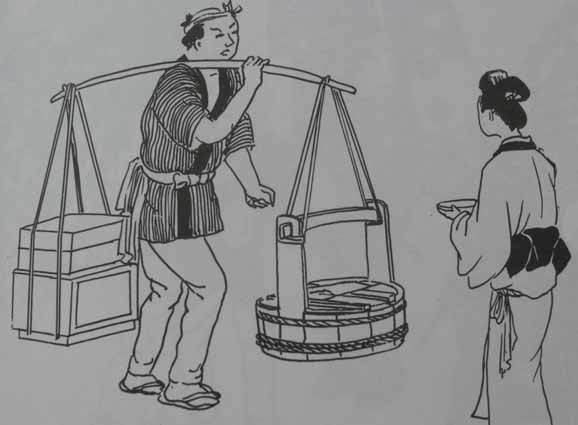

天秤を担いで豆腐を売って歩くのだが、売り声が他と違って、ゴマが沢山入ったがんもどきが看板だから「トーフイ〜、ゴマ入〜り、がんもどき」とやるんだ。豆腐屋は朝は早いし、夜だってそんなに早く寝られない。その上、冬は身が切れるような冷たい水に手を突っ込まなくてはならない、それでも我慢が出来るかい。「出来ます」と力強く返事して、採用決定。

給金は安いが、働きがいがあるようにと分(ぶ)を付けてくれた。23才で、名前を善吉、旦那は「善公、善公」と言って可愛がった。またそれ以上に善吉も嫌な顔もせず、働いた。ドンブリには1銭玉が入っていて、子供などが泣いていると1銭玉をあげてあやし、長屋では井戸の水汲みを手伝ったりした。人気が上がるのは当然で、善吉豆腐と新しい名前が付いて贔屓にされた。

3年が過ぎて、ある夜、庭先を見ると善公が水垢離をしていた。「この店が繁盛しますように。旦那さん奥さんが無病息災でいられますように。甲府の伯父さんが元気で居られますように。そして、私も元気で働けますように」。それを聞いた旦那が感心して、「婆さん、家のお花に虫が付く前に善公を、どうだろう。お花に意向を聞いておいてくれ」、「もう聞いてあります。畳に”の”の字を書きながら、赤い顔して小さな声で『善吉さんなら・・・』と言っていました」、「夏場のぼた餅みたいにお花が先にまいっているな。それでは日取りを決めて・・・」、「善吉が何て言うか」、「あいつはだな、店のおからを盗んで食べて、冗談言っちゃいけねェ。のど元過ぎて、そんな言いぐさはあるか。善公を呼べ」、「へい、旦那さん」、「お花の何処が気に入らないんだ」。

「およしよ。そそっかしいんだから。善吉が驚いているじゃないか。まだ何も話していないじゃないか」、「あ、そうだよな」、「善吉、家のお花のことなんだがね。器量も十人並み、女一通りのことも仕込んである。将来跡取りを取るのも気心の知れない者より、どうだろう善吉、お花と一緒になってはくれまいか」、「え。勿体ないお言葉。まだ、恩も返していないのに・・・。有り難うございます。ぜひ、よろしくお願いします」。二人を一緒にさせて、旦那夫婦は隠居所を建てて、店は二人に任せた。

今まで以上に善吉は働き、孝行も尽くした。旦那の隠居所に顔を見せ「数日のお暇をもらいたい。お花を連れて甲府の親代わりの伯父さんに挨拶して、身延で願解きをしたい」、「そうだ。行っておいで。商売は私がするし、お花を連れてあちこちと見物しておいで。ところで、いつ行くんだ」、「善は急げと行って、明日の朝早く出ます」、「明日はここから出発しておくれ。鯛のお頭付きにお赤飯を用意するから」。

朝一番にやって来た。「さぁさ、食べて。善吉も旅したくで、キリッとしていい男だ。それにお花も綺麗になって、婚礼の晩より、もっと綺麗になったな。食べながら聞いておくれ、これは甲府の伯父さんに渡して欲しい、しかし全額渡すのでは無いよ、見繕ってほしい。残った金は二人で使って遊んでおいで。え?もう食べられないの。あの時はあんなに食べられたのに・・・」。若夫婦が表に出ると周りの者が驚いた。荒神(こうじん)様、荒神様、豆腐屋の若夫婦が来たよ、「旅姿だ。何処に行くのか聞いてみよう。どちらにお出掛け?」、

(売り声で)「コフィ〜、おまいりぃ、がんほどきぃ〜」。(甲府ぃ〜、お詣りぃ、願解きぃ〜)

図;「豆腐売り」 棒手振りの、豆腐からがんもどきまで売った。江戸生活図鑑 笹間良彦著より

1.圓窓のひとこと

堅物の田舎者(猪之吉)が落ちのところでいきなり洒落を言い出すのはどう考えても不自然だ、と稽古をしはじめてすぐ気が付いた。

このことを仲間に話すと「落語だからそれでいいんだよ」と軽くいなされた。

落語という話芸はいわば虚構の世界であろうが、虚構の中にもそれなりに理屈はある。

この噺の落ちはそれからはみだしているような気がしてならないのだ。

そこで、あたしは、豆腐屋の主人に「猪之吉よ。堅いのはいいが、堅すぎるのはよくない。商いのときに洒落の一つも言えるようになれ。たまには落語を聞け」なんという小言をいわせている。

その効果が現われたか、猪之吉が赤飯を食べて「もう入りません」と箸を下ろすと、豆腐屋が「立って二、三遍はねてみろ。上のほうに隙間ができるから」と言うのだが、すかさず猪之吉が「茶袋じゃありませんよ」と返す。豆腐屋は「洒落がわかってきたな」と喜ぶ。

そんな場面を挿入して、落ちへ継げるという演出をして、不自然さをカバーしてみたのだが、また仲間から「すぐにそんないい洒落が言えるわけがないよ」と皮肉を言われたこともあった。

話芸という虚構の世界は難しい。

http://www.dab.hi-ho.ne.jp/ensou/furrok/dijest2.html より

田舎者(猪之吉)は善吉と読み替えてください。

私は円窓さんの言っていることは本当だと思う。しかし、この落語についてみると、本文の志ん朝さんのままで良いと思う。それはオチの「コフィ〜、おまいりぃ、がんほどきぃ〜」

は善吉が言っているのだが、落語のジョークであって、落語家のセンスです。落語家がよってたかって、こさえた台詞ですからムキにならない方がイイと思います。また、「コフィ〜、おまいりぃ、がんほどきぃ〜」は、善吉が言っているより、回りのお客さんがその様に聞こえた、ということでしょう。

■身延山(みのぶさん);山梨県南巨摩郡身延町にある山。富士川西岸に沿う身延山地の一峰。標高1153m。富士川の支流・波木井川によって山地が深く刻まれ、山腹に日蓮宗総本山身延山久遠寺がある。また、久遠寺の別称。

■池上本門寺(いけがみほんもんじ);大田区池上一丁目1−1。日蓮聖人が今から約七百十数年前の弘安5年(1282)10月13日辰の刻(午前8時頃)、61歳で入滅された霊跡です。

■志ん朝は時代設定を江戸では無く、明治・大正期にしています。それは江戸という言葉は使わず、東京という地名で語っています。そのため、甲府に行くのに数日の暇をくれと言っていますが、江戸時代の交通状態だったら、落語「鰍沢」でも分かるように、片道だけでもこの日数では行けません。

イメージを壊して申し訳ありませんが、中央本線が明治44年全線開通後、または、その前の甲府まで開通した明治36年(1903)後、列車の旅を楽しんだのでしょう。ちなみに、身延線の甲府から身延までは昭和3年(1928)まで待たなくてはなりません。

3.豆腐屋

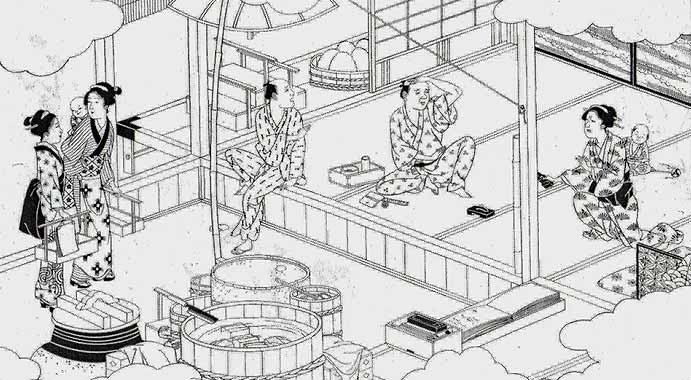

「豆腐屋」江戸見世屋図聚 三谷一馬画

■豆腐;水につけて柔らかくした大豆を水とともに摩砕し、煮出すことが必要となる。これを搾って得られる液体が豆乳で、豆乳を作る際、あらかじめ加熱して漉す製法を「煮搾り」、生のまま漉す製法を「生搾り」という(この場合には漉した後に煮詰めることになる)。搾った後の滓はおからと呼ばれる。

■おから;豆腐を作るときの豆乳の搾りカス。卯の花。きらず。煮付けて食べたりする。

■豆腐の再加工品

4.言葉

■お祖師様(おそっしさま);(正しくはおそしさま、江戸訛り)一宗一派を開いた人。開祖。ここでは日蓮。

■口入れ屋;桂庵(けいあん)。私設職業紹介所。口入れ宿、人宿とも言い、奉公先が決まるまで、そこで寝起きをした。日本橋葭町(よしちょう=中央区日本橋人形町一と三に挟まれた地)にあった千束屋(ちづかや)は大手で有名だった。落語「百川」の百兵衛さんも、ここから紹介されてきた。

■のれん分け;奉公人が独立して独り立ちするとき、同じ屋号ののれん(信用、顧客、資金)を与えた。

■分(ぶ);売り上げに応じて、売り上げの一部を還元してもらうシステム。歩合制。

■ドンブリ;職人が下着の上に着けた腹掛けに、付いている大きな前ポケット。ドラえもんの何でもポケットはここから出ています。緻密に計算されて出す銭と違って、ザクッと手づかみで出すことから、どんぶり勘定と言われます。

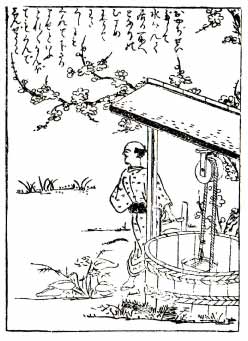

■井戸の水汲み;炊事洗濯するにも共同井戸から水を汲まなければならなかった。女の仕事で重労働であったが、助っ人があったら話は別。

■水垢離(みずごり);神仏に願掛けするときに、身を清めるために水をかぶること。

■無病息災(むびょうそくさい);病気もせず健康であること。

■夏場のぼた餅みたいに:「夏の牡丹餅犬も食わぬ」の略。夏の牡丹餅は腐りやすいから、腹痛など起こさぬように早く食べるのがよいこと。お花さんの方が先に善吉にいかれていた。

■十人並み;容色または才能が、ひとなみであること。親の謙遜で娘を普通だと言っています。

■願解き(がんほどき);神仏にかけた願がかなったとき、そのお礼参りをすること。お願いをするときは願掛けと言います。

■荒神様(こうじんさま);元来はかまどの神様。かげにいてそれぞれの人を保護すると信じられていた神。善吉の行いを見て荒神様に例えた。功人様、好人様かも。

東京には池上本門寺があり、日蓮終焉の地です。江戸周辺の信者は身延まで参拝が出来なければ、ここ池上本門寺に参拝した。私もここ大田区池上の本門寺を訪ねます。

池上本門寺は池上に有って、なんて書き始めたって、「池上って何処よ」と突っ込まれそうです。江戸時代も交通の不便な所でしたので、東海道から多摩川を渡って品川に向かう途中、左に脇道・池上通りに入って、ここまで行きましたが、現在は池上駅や西馬込駅からでも10分以上かかり、なおかつ山の上(高台)にあるので、坂道や階段を利用しなければなりません。車での利便性を考え(?)駐車場が整備されていて、足としてはこの方法が最上のように思われます。

当日は、たまたま、本坊の庭園・松濤園(しょうとうえん)が一般無料公開されていて、見学することが出来ました。さほど大きな庭園ではありませんが、小堀遠州作庭で、池を中心に茶室や勝海舟と西郷隆盛の会見の碑(都史跡)が残っています。江戸城の明け渡しの会見があったと言いますが、それは芝の薩摩屋敷だっただろうと思っていたら、本門寺は新政府軍の本陣が置かれていたので勝海舟が訪ねて来たのでしょう。

大きな本堂(大堂=祖師堂)、その脇にある鐘楼の脇で子供達中心のお囃子の稽古が始まっていました。まもなくある(10月11〜13日)お会式に向かっての練習ですが、もう、様になっています。江戸市中の神社の祭りのお囃子は、座って笛、太鼓などを叩きますが、ここでは歩きながら、文字通り囃しながら曲を演じています。

豆腐屋の善吉夫婦はここに寄らず、甲州街道から甲府に向かったことでしょう。いえ、新宿から中央本線で甲府の伯父さんの所に向かったことでしょう。

浅草にも改めて行ってきました。仲見世は相変わらずの人出です。浅草文化観光センター(入場無料)が雷門の前に改築されて、真新しいビルの上層階から仲見世とその周辺が展望できます。スリには遭わずじまいでした。

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

2.浅草仲見世

浅草寺、宝蔵門は本堂前に昭和39年4月に落慶した。前・仁王門(昭和20年3月10日戦災で焼失、国宝)と同じ物を大谷米太郎氏(ホテルニューオータニ創業者)の寄進により再建された。二層目には重要文化財の「元版一切経」を納めてある。仁王像は5.45mあり、大提灯、吊り登楼、大ワラジは人目を引く。

雷門は慶応元年(1865)焼失した門を昭和35年5月、95年ぶりに松下幸之助氏(松下電器創業者)の寄進により再建された。「風神・雷神像」、「天龍・金龍像」を奉安する。大提灯は幅3.4m高さ4m重さ670kg有る。

その雷門から宝蔵門までの参道の両側にある、土産物店街を仲見世と言う。本堂に行くにはここを通ってお詣りをする。何時も人通りが絶えない参道。

久遠寺(くおんじ);http://www.kuonji.jp/ 山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。文永11年(1274)日蓮(右図;葛飾北斎画)が庵を結んだ跡にあった日蓮の廟所を寺院としたもの。初め西谷にあったが、室町中期に十一世日朝上人が現在の地に移転。

久遠寺(くおんじ);http://www.kuonji.jp/ 山梨県の身延山にある日蓮宗の総本山。文永11年(1274)日蓮(右図;葛飾北斎画)が庵を結んだ跡にあった日蓮の廟所を寺院としたもの。初め西谷にあったが、室町中期に十一世日朝上人が現在の地に移転。

本堂、昭和60年(1985)、日蓮聖人700遠忌の主要記念事業として再建された。間口32m、奥行51m。一度に

2500人の法要を奉行できる。祖師堂、日蓮聖人の神霊を祀る堂閣。「棲神閣」と称する。明治14年(1881)、江戸にあった寺院のお堂を移築、再建した。

落語「笠と赤い風車」、「鰍沢」に詳しい。

日蓮聖人は、弘安5年9月8日、9年間棲みなれた身延山に別れを告げ、病気療養のため常陸(ひたち)に湯治に向かわれ、その途中、武蔵国池上(現在の東京都大田区池上)の郷主・池上宗仲公の館で亡くなられました。

長栄山本門寺という名前の由来は、「法華経の道場として長く栄えるように」という祈りを込めて日蓮聖人が名付けられたものです。そして大檀越の池上宗仲公が、日蓮聖人御入滅の後、法華経の字数(69,384)に合わせて約7万坪の寺域を寄進され、お寺の礎が築かれましたので、以来「池上本門寺」と呼びならわされています。

本門寺公式ホームページより http://honmonji.jp/00index/index2.html

この豆乳がまだ熱いうちににがり(凝固剤)を加えると蛋白分子が繋がり、豆乳はプリン状に固まる。これを切り分けて水にさらしたものを絹ごし豆腐、水にさらさず直接容器にすくい上げたものを寄せ豆腐と言う。また、固まった豆乳を崩しながら、内側に布を敷いた型容器に容れ、水分を抜くと木綿豆腐となる。さらに、工業的製法として、豆乳をいったん冷やし、凝固剤といっしょにプラスチック容器に流し込んでから加熱して固める充填豆腐もある。充填豆腐は保存性に優れ、ものによっては一か月保存できるものもある。

焼き豆腐;表面を焼いて、焼き目を付けたもの。

鍋料理には欠かせない。

高野豆腐(凍り豆腐);豆腐を凍結乾燥させたもの。 煮物に入れると味を吸って抜群。

油揚げ;豆腐を薄く切って揚げたもの。

寿司のお稲荷さんは代表、また、煮物にも良い。関東で言う”きつねうどん”の具。

厚揚げ;豆腐を生揚げにしたもの。中が生の状態である事から「生揚げ」とも呼ぶ。

焼いて薬味と醤油を掛けたものは酒の肴に最高。煮物にも。

がんもどき;豆腐を崩して野菜を混ぜあわせて成形し油で揚げたもの。水気をしぼった豆腐にすったヤマイモ、ニンジン、ゴボウ、シイタケ、コンブ、ギンナン、この噺ではゴマなどを混ぜ合わせて丸く成型し油で揚げたもの。おでんや煮物に用いられることが多い。

落語「堀之内」に出てくる妙法寺(杉並区堀ノ内3-48)も日蓮宗です。

「水汲みも相手次第」

親父(おやじ)、精出して水汲んで居る所へ、隣の娘きたりて、「私にも汲んで下さりませ」といふ。「どれどれ、なんぼでも汲んで進ぜう」と、ここを先途(せんど)、汲んでやられるところへ、又隣のおふく(おかめ。醜い面相の女)、「これこれ、わしにも一杯、汲んで下され」と言いければ、親父いふやう、「まだ水があったかしらん」と、井戸の中をのぞいた。

絵本初音森(宝暦11年刊。武村祐代画)より。

善吉だけは、そんなことはしなかった。

舞台の池上本門寺を歩く

軟弱な吟醸ですから、身延まで出掛けられません。身延までの直通バスが走っていますので、日帰りも可能なのですが、はい、宗旨が違うもので何度もは勘弁して貰い、落語「鰍沢」をご覧いただき、行ったつもりにさせて下さい。

なお、松濤園は、大堂など5ヶ所の記念スタンプを集めると、鑑賞できるとパンフレットには書かれています。

ここには関東で一番古い五重塔やプロレスの力道山の墓などがあります。

地図

地図をクリックすると大きな地図になります。 本門寺パンフレットより

地図をクリックすると大きな地図になります。 本門寺パンフレットより

写真