|

十代目金原亭馬生の噺、「茗荷宿」(みょうがやど)

1.茗荷(みょうが)

もう少し詳しい茗荷についてのホームページが有ります。

■茗荷谷(みょうがだに。文京区小日向);江戸時代、ここから早稲田にかけては茗荷畑が多かったので、ついた地名が茗荷谷という。昭和41年(1966)、文京区茗荷谷町は同区小日向に組み入れられたので、行政上の町名は存在しないが、地下鉄丸ノ内線の駅名に残っています。また、商店名やマンション名に小日向より茗荷谷を被した名称が多くあります。 「口上を忘れて戻る茗荷谷」 古川柳

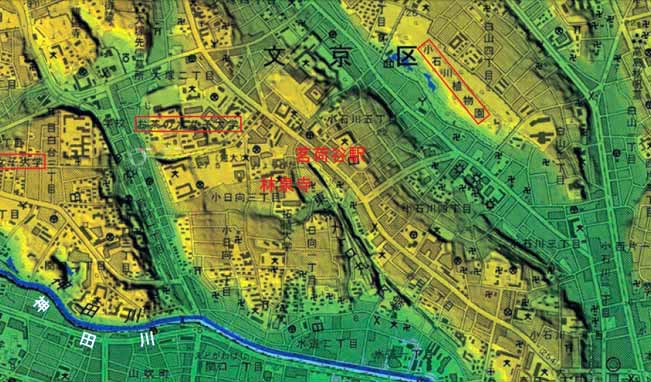

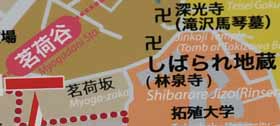

茗荷谷駅を中心にした高低マップ。茶色が台地、緑が低地。文京区は台地が北西の方から張り出して、南の神田川、東の上野・不忍池に落ちています。文京区はこの地図で解るように、やたら坂が多い区です。小日向は落語「真景累ケ淵」で訪ねたところで、神田川に沿って南に早稲田の地があります。

2.旅

旅の経費を考えてみましょう。江戸、中・後期で宿泊代が約200文でした。江ノ島見物だと、4泊5日の遊山で宿泊費は800文、渡船代26文、昼食代5日で100文、で合計約1000文。お土産やお茶代が入ると倍くらいの2000文が必要であった。また、一番の出費は夕食時の酒肴と遊興費、この使い方で費用の桁が違ってきた。

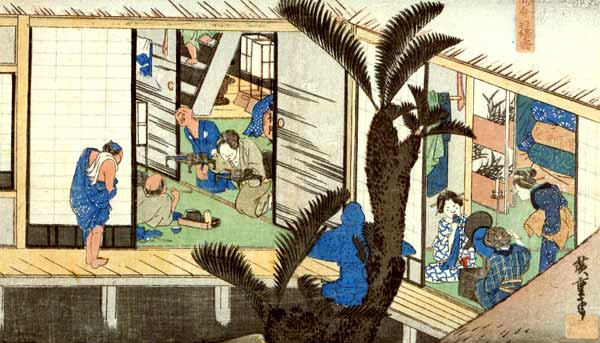

「東海道五十三次之内 赤阪」部分 広重画 有名な宿の情景ですが、飛脚が泊まったのは間宿の滅多に客が来ない宿。その落差は大きいものです。

■間宿(あいのしゅく);江戸時代、正規の宿駅間に設けられた旅人休憩の宿(しゅく)。宿泊は原則禁止されていました。

■飛脚(ひきゃく);急用を遠くへ知らせる使いのプロ。信書・金銀・貨物などの送達を業とした者。すでに鎌倉時代に京・鎌倉間の鎌倉飛脚・六波羅飛脚などがあったが、定置的な通信機関として江戸時代に発達。継飛脚(幕府お抱え)・大名飛脚(各大名お抱え)・町飛脚(大名や商人、庶民の配送)など。町飛脚は江戸市内を配達区域としたものと、街道を走る飛脚とがいた。

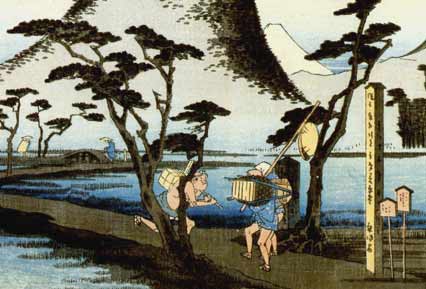

左;「東海道五十三次之内 平塚 縄手道」部分 広重画 藩から御用を請け負った町飛脚。

■三度飛脚(さんどひきゃく);江戸時代、毎月3度、定期に江戸と京都・大坂間を往復した町飛脚。3〜10日で到着したことになります。プロの中では異常なことではなく、毎回このペースで仕事をしていた。超特急便で昼夜走って2日半で走ることも出来たが、庶民が旅として歩くと半月かかった。

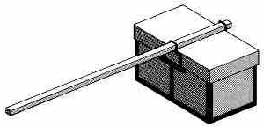

■挟み箱(はさみばこ);外出や大名行列に際し、具足や着替用の衣服などを中に入れ、棒を通して従者にかつがせた箱。また、飛脚が書状や貨幣等を入れて担いだ箱。

■すすぎ水;足を洗うための水または湯。水とは言いますが例外で、通常はお湯またはぬるま湯を使った。足元はワラジなので道中してきて汚れているので、部屋に上がるときは必ず足は洗ってから入った。どの宿でも女中さんが洗ってくれました。

■どんぶり;職人などが着ける腹がけの前に着いていた大きなポケット。銭、小物などを入れた。ドラえもん、なんでもポケットはその変形。そのどんぶりから小銭を計画性無く出して使うのをどんぶり勘定といい、現在でも使われています。

3.言葉

■100両の重さ;私にしては大金中の大金、持ったことも触ったことも無いので・・・、まぁ、冗談は別にして、天保小判100両で約1.1kgです(江戸東京博物館調べ)。入門用の一眼レフカメラぐらいの重さ、以外と重いような軽いような。

地下鉄丸ノ内線「茗荷谷駅」で電車を降ります。茗荷および茗荷谷の名を被した地名(?)は駅名にしか残っていません。駅の周りは駅名にちなんで(?)、ビル名や店舗名に茗荷谷の名前が付いています。

南の細い道に入っていきますが、そこが茗荷坂。左からと右側からと台地が迫り、その間を谷間のように下っていく坂道です。左の台地に登る坂が、坂ではなく急な階段になっています。買い物帰りの主婦が苦しそうに、その階段を登っていきます。

この谷から抜けるには、急坂を息を切らせて登らなくてはなりません。地下鉄の高架橋の下を抜けて、釈迦坂や藤坂(富士山が見えたから富士坂)から春日通りに登ります。もう一度蛙坂を登って、キリシタン屋敷跡を見るのも楽しいかも知れません。

茗荷に親しむ

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

茗荷谷駅(文京区小日向四丁目6)

茗荷坂(小日向四丁目と大塚一丁目の境の坂)

拓殖大学(小日向三丁目4)

林泉寺(小日向四丁目7)

深光寺(じんこうじ=小日向四丁目9)

茗荷(茗荷坂の下、拓殖大学東門横)

キリシタン屋敷跡(小日向一丁目24)

藤寺傳明寺(小日向四丁目3) 2012年8月記 |