落語「位牌屋」の舞台を歩く

六代目三遊亭円生の噺、「位牌屋」(いはいや)によると。

子どもが生まれ、番頭の久兵衛が祝いに来ても、経費がかかるのに何がめでたいと、小言を言うほどのケチ兵衛さん。お祝いですから味噌汁の具には何か入るでしょうね。

そこに、摘まみ菜を売りに来たので、ムシロの上に開けさせて、値切ると言うより全部で1文と言って怒らせ帰すと、こぼれた菜を小僧に拾わせて味噌漉しいっぱいにしてしまう。

芋屋が来た。沢山買ってくれればサービスに2.3本お付けしますというと、買ってくれたと思って出してごらん。ダメですよそれは4文ですから。旦那が言うには「小僧を使いにやったが、まだ帰らないから、ちょいと煙草を貸しとくれ」、 芋屋「おあがんなさい」、「いい煙草だ。商人がこんな高い煙草のんじゃいけない。家はどこだい?」、「神田堅大工町です」、「買い出しはどこでしなさる」、「多町でします」、「青物の本場だ」、「時には天秤がしなるほど買います」、「それは商売細く長くで結構なことだ。御家内は」、「女房と子供一人です」、「昼飯なぞはどうしている?」、「出先の飯屋で食います」、「そりゃもったいない。梅干しの一つも入れて弁当を持って出なさい。茶とタクアンぐらいはあげるから、ウチの台所でおあがり」、「ありがとうございます」。

「そこにピョコッと出ているのはなんだい」、「あ、これは芋です」、「見せなさい。食うのがもったいないから置物にしたいぐらいだ。時に、これを一本負けておきなさい」。

タバコを一服して、この話をそっくり繰り返す。三回目に「家はどこだい」と始めたところで、芋屋は同じセリフを繰り返し、悪態をついて帰ってしまう。嫌がられても4文で芋を手に入れ、煙草をタダで飲むふりをして袂にしまっていた。小僧の定吉に、注文しておいた位牌を取りに仏師屋へやる。それも裸足で行かせ、向こうにいい下駄があったら履いて帰ってこい、と言いつける。

定吉は先程の芋屋の会話を真似て、「小僧を使いにやったが、まだ帰らないから、ちょいと煙草を貸しとくれ」、「てめえが小僧じゃねえか」、「商人がこんな高い煙草をのんじゃいけねえ。家はどこだい」、「ここじゃねえか」、「何処に仕入に行くんだい」、「位牌の仕入なんて行かないよ」、「家内は多いか」以後全部まねして、今度は位牌を誉める。「チョットそこに出ているのは何か」、「位牌だ」、「いい位牌だ。たべるのはもったいないから、置物にしたいくらいだ。形がいい。時に、これ一本負けときな」、「おい、持ってっちゃいけねえ」。

位牌を懐に入れ、ちゃっかりオマケの小さな位牌も分捕って、一目散に店へ。「下駄は履いてきたか」、「あ、あわてたから片っぽだけ」、「しょうがねえ。そりゃ何だ」、「位牌です」、「同じオマケなら、子供のでは無く・・・、それを何にする」、「なーに、夕べ生まれた坊ちゃんのになさい」。

1.仏壇通り

仏壇や仏具を売る店が多く並んだ、上野駅から浅草までの浅草通りを俗にこの様に呼びます。ま、東京広しといえども仏具を売る店がこれだけ集まったところも希でしょう。

2.神田堅大工町(かんだたてだいくちょう。神田駅の西側、内神田三丁目の内)

芋屋さんの住まい。落語の主人公達も多くここに住んでいました。「子別れ」では、大工の熊五郎の住まい。また、「蜘蛛駕籠」では、左官の長兵衛の娘”おてっちゃん”が結婚前に住んでいた。「浜野矩随」の初代の師匠・浜野政随(父)が、「大工調べ」の棟梁”政五郎”もここに住み、「三方一両損」では大工の”吉五郎”が住んでいた。落語の世界では多くの有名人や職人が住んでいたことになります。

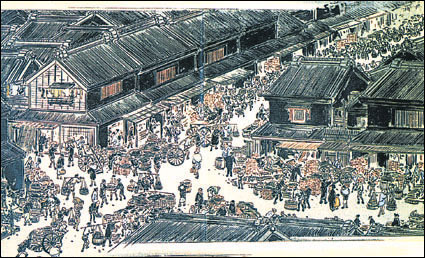

■多町(たちょう);正確には神田多町一丁目及び二丁目。現在の神田多町二丁目(一丁目は存在しない)。上記の神田堅大工町の北隣の町。魚市場は日本橋にあったが、青物市場はここに有った。神田須田町の西側の街。つまみ菜を売りに来た商人もこの多町で青物を仕入れた。

青物市場(やっちゃば)は明暦大火(1657)の前には、青物問屋の数は81軒あったという。大火後に連雀町、佐柄木町の問屋は多町へ合併し多町と永富町の問屋が商いを続けたが、多町の問屋集団が次第に盛況となり神田多町市場と呼ばれるようになった。現在の多町大通りの北側(靖国通り側)が市場の二丁目。南側(神田駅側)が一丁目であった。

青物市場(やっちゃば)は明暦大火(1657)の前には、青物問屋の数は81軒あったという。大火後に連雀町、佐柄木町の問屋は多町へ合併し多町と永富町の問屋が商いを続けたが、多町の問屋集団が次第に盛況となり神田多町市場と呼ばれるようになった。現在の多町大通りの北側(靖国通り側)が市場の二丁目。南側(神田駅側)が一丁目であった。

左図;神田青物市場(山本松谷画)新撰東京名所図会、明治33年1月。

江戸市中の市場の中でも多町を中心とする神田市場が群を抜いて発展したのは徳川家御用達、江戸幕府御用市場の役目を勤めていたことが大きな要因であった。正徳四年(1714)幕府は多町問屋に青物御用を命じた為に永富町の問屋の大半も多町市場に併合され問屋総数は94軒になり亨保10年(1725)本白銀町に御納屋役所(青物役所)を設立した。

関東大震災後の昭和3年、神田市場は秋葉原へ移転し相対取り引きの形は終わり現在の競り売りの取り引きとなった。その後、市場は現在の大田区東海の太田市場に移転した。

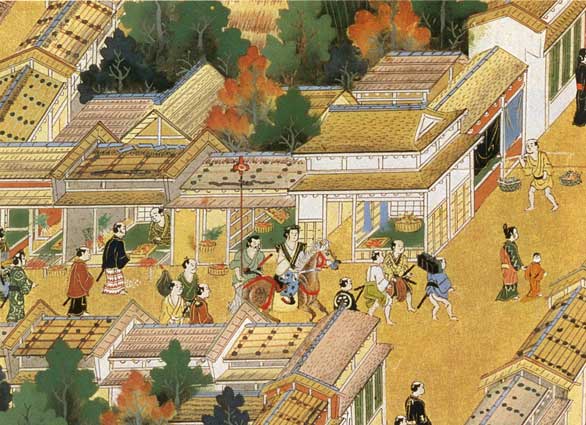

「江戸図屏風」青物市場 国立歴史民俗博物館蔵

3.位牌

死者の俗名や戒名を記した木の札。これはもらってきても、他に流用が出来ない不祝儀ものですから、あげると言われても遠慮する品物です。

広辞苑によると位牌に関連した言葉もたくさん有ります。

位牌白(いはいじろ);額の白斑が、鼻端まで達している牛。位牌斑。

位牌知行(いはいちぎょう);祖先の勲功によって相伝した知行。世襲の禄だけにすがっている武士をののしっていう語。現在では親の七光りだけで実力が伴わない二世。

位牌山(いはいやま);不吉なことが生じるといって、所有することを忌む山。起請山(キシヨウヤマ)。

位牌を汚す;祖先の名誉を傷つける。

■唐木仏壇は、徳島が全国第1位の産地を誇っています。黒檀・紫檀・鉄刀木などの唐木のほか屋久杉・桑・欅・桜などの素材も使われます。現在、徳島・静岡・会津などの産地で生産されています。しかし、安い輸入物が多くなったと、生産地では嘆いています。

4.言葉

■仏師(ぶっし);仏像をつくる職人。仏工。ぶし。 仏師屋;仏具関係を売る店。

■味噌漉し(みそこし);曲物(マゲモノ)の底に竹の簀(ス)を張り、または細く削った竹でフルイのように編んだもの。主として味噌汁を漉してカスを取り去るのに用いる。また、小さなざるに柄のついたものもあり、味噌汁に直接味噌を溶き入れるのに用いる。

■小僧;雑用をさせる年若の使用人。関西では丁稚という。商店で使われている年少の男店員。

■ムシロ(莚);藺(イ)草・蒲(ガマ)・藁(ワラ)・竹などで編んだ敷物の総称。または「わらむしろ」の略。この噺ではワラ莚の肉厚なもので、その編み目につまみ菜がたくさん挟まっていた。

■つまみ菜(摘菜・撮菜);間をすかすために、まびき取った初生りの菜。おひたしや汁の実にする。間引菜。ムシロの谷間に埋まってしまうくらい、小さく柔らかい菜。

■芋(いも);サツマイモ。ふかして昼の食事にでもするのでしょう。

舞台の神田を歩く

JR神田駅西口に降りると、そこが元・堅大工町といわれ、江戸時代、大工さんを中心に建設業者が大勢住んでいました。しかし現在、駅を降りたそこは飲み屋さんが並んだサラリーマンの憩いの地となっています。夜は赤提灯、昼はランチタイムとパチンコとサラ金の街です。表通りにはチケットショップが軒を並べ、新幹線、飛行機から映画のキップまで、たくさんの廉価キップが手に入ります。いつの時間でもサラリーマンが街中を忙しそうに歩いていますし、車道には飲み屋さんのための、酒や食材を配達する車が、駐車禁止の標識を横目でにらみながら配達しています。北に向かって街の中央を走る道が「多町大通り」です。

神田駅北口を東西に横切る一方通行の道までが旧堅大工町で、通りを北に渡るとそこからが旧多町で現在は神田多町二丁目と呼ばれています。一丁目のない二丁目だけの不思議な街で、多町大通りを北に渡り多町を見て行くことにします。

この通りの左右には、昭和の頃からのレトロな店舗が幾つも現存しています。「登録有形文化財・松本邸」や昔懐かしい「ミルクホール」、木造2階建ての商家、木造の店舗を利用した飲食店が、ゾロゾロと出現します。

しかし、青果市場を連想させる建物やお店は何処にもありません。ここから近い須田町交差点角に「万惣」と言うビルが建っていて、その2階にはミルクホールならぬフルーツパーラーがあり、唯一青果市場跡の店舗を誇示しています。

多町大通りに話を戻します。昭和のレトロ感をムンムンと漂わせる、東京の中心地ですが、旧木造店舗の隣で最先端のビルが工事に入っています。昔と現在が混在した街並みで、靖国通りに突き当たる左側には「神田青果市場発祥之地」碑が建っています。この碑は元来、千代田区神田須田町1−10に建っていたもので、落語「千両みかん」で歩いたときに見付けた碑が引っ越したものです。

この靖国通りを右に曲がれば先程の話に出てきた須田町交差点、そこを左(北)に曲がれば万世橋から電気街を通って、秋葉原駅北側。そこには先端技術のエレクトロ関係のビルが、青果市場の跡に建ち並んでいます。電気街と言いましたが、現在は電気屋さんの影は薄く、ゲームやオタクの店、AKB48の街になってしまいました。どの繁華街でも年齢差はあっても男女の比率は同じでしょうが、この秋葉原は男ばかりの街に見えます。

| 地図 |

| 写真 |

それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

2012年3月記