落語「高野違い」の舞台を歩く

二代目三遊亭円歌の噺、「高野違い」(こうやちがい)によると。

大家さんに歌を知らない者は人間ではないと言われ、憤慨して隠居のところに教えてもらいにやって来た。百人一首の本があるから見せると、「お公家さんが逆立ちであぐらして畳を持ち上げている・・・」、「それは本が逆さまだ。最初は天智天皇様だ」、「千住の天王さまか、それではやっちゃ場だね。坊主は蔵前の団子天王。散らし髪は品川のカッパ天王か」、「お祭りじゃないが、みんな歌詠みの名人だ」。

「水溜まりを見ている、これは?」、「六玉川(むたまがわ)の一つ、高野の毒水で、空海上人は近所の人は呑まないが、知らない旅人が飲んではいけないと、『わすれても汲みやしつらむ旅人の高野(こうや)の奥の玉川の水』と詠んだ」。

「この坊さんは?」、「僧正遍昭の『あまつ風雲のかよひぢ吹とぢよ乙女のすがたしばしとどめむ』」、「たばこ屋の乙女ちゃんは看板娘なんだ」、「十六七の女の子を乙女と言うな」。「今度は女が出てきた」、「それは周防内侍だ。」、「これは」、「赤染衛門。こちらは右近」、「赤があって、ウコンがあって、スオウが有れば、紺屋(こうや)がそろうかな」。

「ここにいい女が居るな」、「石山寺の紫式部だ『めぐり逢てみしやそれ共わかぬまにくもがくれにし夜半のつきかな』だ。向こうに恋人が現れ、あすこに居るなと思っていたら、人混みに紛れてガッカリした歌だ」、「ガッカリしたのは大晦日の歌か」。何回も読み下し覚えた?これだけ覚えれば大家も驚くだろうと、駆け出した。大家の家で大家に向かって百人一首は知っているかと啖呵を切った。子供だって知っているとバカにされて、「公家と坊主が水溜まりを見ているのを知っているか」、「そんなの無いよ。どんな歌なんだ」、「『わすれても・・・、 わすれても汲みやしつらむ旅人の』よ、それから『乙女のすがたしばしとどめむ』だ」、「歌が二つくっつていら〜」、「出来立てだから・・・」、「それは、空海上人の『わすれても汲みやしつらむ旅人の高野(たかの)の奥の玉川の水』と言う有名な歌だ」。

「高野(たかの)だって、それは高野(こうや)って言うんだ」、「そこは高野とかいて”こうや”と読むと仏説になるので、歌の道では”たかの”と読むんだ」。

「よし、石山の姉さんを出そうか」、「お連れが有るんなら、入れなさい」、「連れじゃないんだ。『めぐり逢てみしやそれ共わかぬまにくもがくれにし夜半のつきかな』だ。どうだ、ドロボウ」、「ドロボウはないが、誰が詠んだ」、「それを忘れて成るものか。百人一首の中だ・・・。女だ・・・。赤でもなければ黄色でもなく・・・、えび茶式部だ」、「子供でも知っている石山寺の紫式部よ」、「紫と書いて、”えび茶”と読む。”むらさき”と読むと坊主臭いから嫌って・・・」、「紫とえび茶は色が違うワ」、

「え?色が違う。せんの高野(紺屋)で違った」。

1.六玉川

(むたまがわ)

井出の玉川は、山城の国の玉川、現在の京都府綴喜郡井出町を流れる川である。山吹の名所であり、浮世絵にも、山吹の咲く浅流を乗馬する様子などが描かれた。

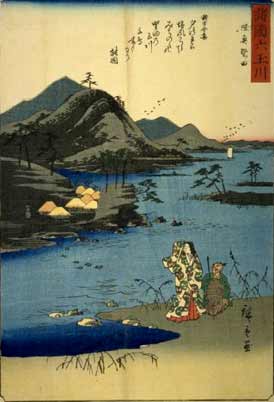

野田の玉川は、陸前国の玉川、現在の宮城県宮城郡母子川の末流で、別名「千鳥の玉川」と呼ばれている。砂浜を飛ぶ千鳥の群れなどが浮世絵に描かれている。

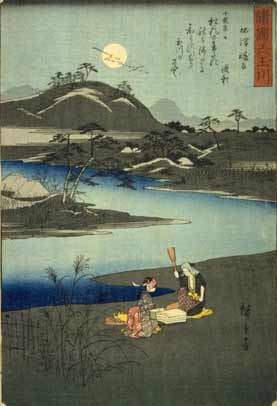

野路の玉川は、近江国の玉川、現在の滋賀県草津市野路にあり、琵琶湖にそそぐ小川で、別名「萩の玉川」と呼ばれ旅人たちの憩いの場だったと言われている。萩の花の咲く川に、月を投影した様子などが浮世絵に描かれた。

調布の玉川は、武蔵国の玉川、現在の東京都調布市の多摩川。綿織物の名産地で、女性が河畔で布さらしをしている様子などがよく描かれている。

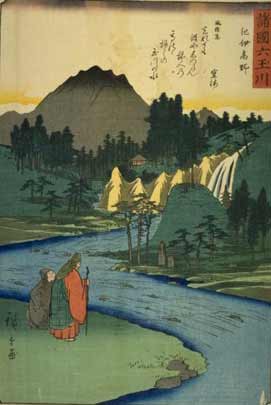

高野の玉川は、紀伊国の多摩川、現在の和歌山県奥院大使廟畔の小流である。また、死者生前の罪業を払う、流れ灌頂が行われる川である。鉱毒が流れていて毒水の川と言われた。浮世絵としては高野山中の渓流などが描かれている。

上図;左、北斎「調布の玉川」。中、北斎「高野の玉川」 江戸東京博物館蔵。北斎と広重では雰囲気がずいぶん違います。 2011.10.追記

2.百人一首

『秋の田のかりほの庵の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ』

■僧正遍昭(そうじょう へんじょう 右図);平安初期の僧・歌人。六歌仙・三十六歌仙の一。大納言安世(桓武天皇の皇子)の子。俗名、良岑(ヨシミネ)宗貞。仁明天皇の寵を蒙り蔵人頭となったが、天皇崩御後出家、円仁・円珍に天台を学び、京都に元慶寺(ガンギヨウジ)を創設、僧正となる。流暢な歌を詠み、小野小町との贈答は有名。花山僧正。(816〜890)

『あまつ風雲のかよひぢ吹とぢよ乙女のすがたしばしとどめむ』

■周防内侍(すおうないし);平安後期の歌人。周防守平棟仲の女(ムスメ)。本名、仲子。後冷泉・後三条・白河・堀河天皇に仕える。天仁・天永(1108〜1113)の頃没。家集「周防内侍集」。

『春の夜の夢ばかりなる手枕にかひなくたたむ名こそ惜しけれ』

■赤染衛門(あかぞめ

えもん);平安中期の女流歌人。中古三十六歌仙の一。父は赤染時用(トキモチ)、実は平兼盛と伝える。大江匡衡(オオエノマサヒラ)の妻。藤原道長の妻倫子に仕え、歌で和泉式部と並び称せられた。家集「赤染衛門集」。「栄花物語」正編の編作者説も有力。1041年(長久2)当時、85、6歳で存命。

『やすらはで寝なましものをさ夜更けてかたぶくまでの月を見しかな』

■右近(うこん);平安時代中期の女流歌人。父は右近衛少将藤原季縄。醍醐天皇の中宮穏子に仕えた女房で、元良親王・藤原敦忠・藤原師輔・藤原朝忠・源順(みなもとのしたごう)などと恋愛関係があった。960年(天徳4年)と962年(応和2年)の内裏歌合・966年(康保3年)の内裏前栽合(だいりぜんざいあわせ)などの歌合に出詠、村上天皇期の歌壇で活躍した。

『後撰和歌集』『拾遺和歌集』『新勅撰和歌集』に入集している。生没年未詳。

『忘らるる身をば思はず誓ひてし人の命の惜しくもあるかな』

『めぐり逢てみしやそれ共わかぬまにくもがくれにし夜半のつきかな』

☆落語の中では超一級の有名歌

■崇徳院(すとくいん);平安後期の天皇。鳥羽天皇の第1皇子。名は顕仁(アキヒト)。初め讃岐院。父上皇より譲位させられ、新院と呼ばれる。保元の乱に敗れ、讃岐国に配流、同地で没す。(在位1123〜1141)(1119〜1164)。

『瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ』

落語「崇徳院」

■在原業平朝臣(ありわらの なりひら

あそん);平安初期の歌人。六歌仙・三十六歌仙の一。阿保親王の第5子。世に在五中将・在中将という。「伊勢物語」の主人公と混同され、伝説化して、容姿端麗、放縦不羈、情熱的な和歌の名手、色好みの典型的美男とされ、能楽や歌舞伎・浄瑠璃の題材ともなった。(825〜880)

『ちはやぶる神代も聞かず竜田川からくれなゐに水くくるとは』 落語「ちはやふる」

3.千住の天王

■千住天王(素盞雄神社。荒川区南千住6−60);開祖となる黒珍(こくちん:修験道の開祖役小角の高弟)の住居の東方小高い塚上に奇岩があり、黒珍はそれを霊場と崇め日夜斎戒礼拝すると、平安時代延暦14年(795)4月8日の夜、小塚の中の奇岩が突如光を放ち二柱の神様が翁に姿を変えて現れ、「吾はスサノオ大神・アスカ大神なり。吾れを祀らば疫病を祓い福を増し、永く此の郷土を栄えしめん」と御神託を授け、黒珍は一祠を建て鄭重にお祀りし、当社が御創建されました。 ■蔵前の団子天王(須賀神社。台東区浅草橋2-29);天照大御神の弟で八俣の大蛇(やまたのおろち)を退治した事でも有名な、素盞嗚尊(すさのおのみこと)を祭神と祀る。創建壱千数百年を経る古社で、江戸十社に入った神社。素戔嗚尊の別称を牛頭天王と言った。社名も牛頭天王社、祇園社、蔵前天王社、団子天王社といろいろ呼ばれ、そこから地元の町名を天王町と言われた。また、橋名も俗に天王橋と呼ばれた。明治に入って、神仏分離令によって須賀神社と改名。地名も須賀町となり、橋名も須賀橋となった。

■品川のカッパ天王(荏原神社。品川区北品川2-30)。南の天王祭(かっぱ祭り);和銅2年(709)9月9日に、奈良の元官幣大社・丹生川上神社より高神(龍神)を勧請し、長元2年(1029)9月16日に神明宮、宝治元年(1247)6月19日に京都八坂神社より牛頭天王を勧請し、古より品川の龍神さまとして、源氏、徳川、上杉等、多くの武家の信仰を受けて現在に至っています。明治元年には、准勅祭社として定められました。神祗院からは府社の由来ありとされました。現在の社殿は弘化元年(1844)のもので、平成20年で164年を迎えました。 天王祭は、素戔雄尊が水神様でもあり、「かっぱ」が水神様の使いであることから、祭礼に参加する崇敬者たちを「かっぱ」になぞらえ、俗称として「かっぱ祭り」と呼ばれるようになりました。

■調布(ちょうふ);東京都調布市。六玉川では調布に接する玉川(多摩川)。

4.言葉

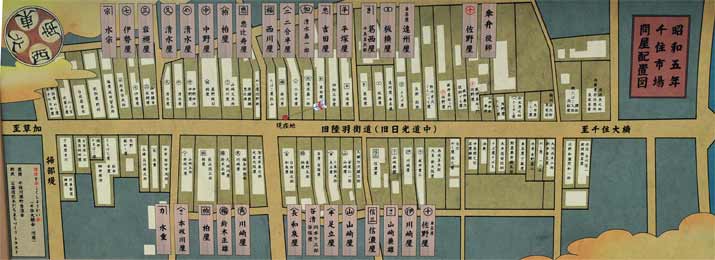

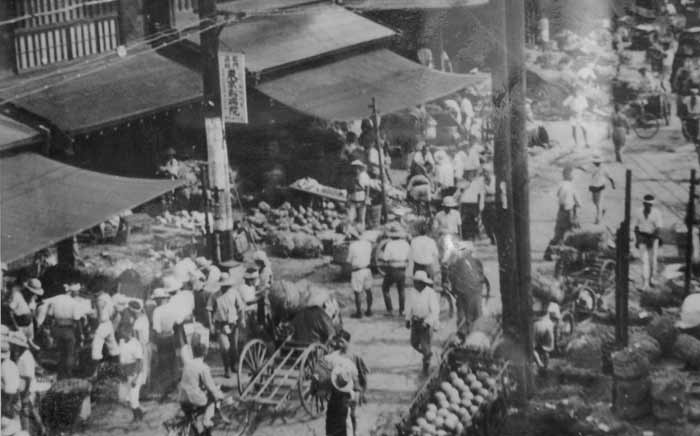

上記の地図は昭和5年やっちゃばの問屋配置図。下図は大正初期の風景。どちらも街道の説明板より。

■紺屋(こうや);染め物屋。

■紫色;色の一つ。バックの色が近い色(色見本によって若干違う)

■えび茶色;色の一つ。バックの色が近い色(色見本によって若干違う)

■スオウ色;色の一つ。バックの色が近い色(色見本によって若干違う)

■ウコン色;色の一つ。バックの色が近い色(色見本によって若干違う)

■赤;色の一つ。バックの色が近い色(色見本によって若干違う)

舞台の天王社を歩く

北から千住の天王社。正式名称、素盞雄(すさのお)神社。南千住で降りると前の通りが山谷通り(旧奥州道中)、左手に処刑場の小塚原(こづかっぱら)、現在はその跡に回向院が建っています。右手(北)に向かうと、左から来る国道4号線日光街道に合流します。その合流点の向かい側に素盞雄神社が有ります。古くからの神社なので鬱蒼と木立が囲み日光街道の騒音が伝わりません。本殿前には茅の輪が飾られ夏の様相を呈しています。ここは説明板が多くあり、それを読んでいるだけで内容が把握出来ます。

素盞雄神社を出て、北に行くと直ぐの所に隅田川が流れています。芭蕉が船を下りた地であり、また日光街道を渡す橋が千住大橋です。最初の橋は徳川家康が江戸に入って4年目の文禄3年(1594)に、初めて隅田川に架けられた。長さ66間(約120m)巾4間(約7m)の木橋であった。現在の橋は関東大震災復興事業で、昭和2年(1927)架けられ、交通量の増大で隣に昭和48年(1973)新橋が造られ、旧のアーチの付いた大橋は下り専用になった。

橋を渡った右側に、噺の中の「やっちゃば」が有ります。現在「足立市場」と呼ばれ、やっちゃばの青果部門は足立区の北部に移転し、やっちゃば抜きの魚専用の市場になってしまいました。築地市場の規模も商い金額もざっと1/10だと言います。朝の4時ぐらいならマグロのセリも見学自由だと言いますが・・・、起きられるかどうか。

浅草橋にある天王社。正式名称、須賀神社。 浅草橋駅から江戸通りを北に200mも行くと左側にあります。先程の素盞雄神社と比べると(比べてはいけませんが)、小さく境内の奥行きもありません。ここは浅草橋御門から浅草に抜ける幹線道ですから、落語の世界では良く通る道です。江戸時代は浅草天王町と呼ばれ、落語「後生鰻」ではその先、天王橋際の鰻屋の噺です。天王橋は須賀神社の前名の天王社から来ていますが、後には須賀橋と呼ばれていましたが、川が埋め立てられて橋が無くなり、交番の名前にその名が残っています。

品川の天王社。正式名称、荏原神社。品川駅から京急で二つ目の駅、目黒川の上に架かった「新馬場」で降りると、京急と平行に走る第一京浜国道と交差する山手通りを東にはいると、右側に品川図書館があります。その先を右に入って川沿いに東に向かうと荏原神社入口です。図書館の前を行きすぎると、右側に神社の木立が見えますが入るところが何処にもありません。その先の旧東海道から入る事も出来ません。見えるのにな〜〜。目黒川に出て、品川橋を渡らず手前の川岸を入ると、図書館側から入ってきた鳥居が見える入口です。炎天下部外者を困らせる道順です。通り抜けさせたくないための結果でしょうが、根性が小さい。

帰りは旧東海道に出て、品川宿の雰囲気を楽しみながら品川駅に向かいます。

六玉川の調布に行きます。写真取材時は梅雨で天気が定まりません。しかし、最近よく当たる天気予報によると「午前中は雨が残るところもあるが、午後から太陽が覗き熱くなる」ことを信じて出掛けました。自宅を出る時は曇りで雨は予想していませんし、多摩川の川原を歩くので雨に降られたら大変です。電車に乗って調布に近づくに従って路面は濡れているし傘を差す人が居ます。京王多摩川駅に着いた時は霧のような雨です。傘を買いにコンビニまで行くと雨もあがって、取材日和になってきました。天気予報を信じる私ですから、買わずに素通りして土手上に出ると気分は最高、雨が降りそうですが、歩き始めました。

東海道品川新宿入口に建つ案内板より それぞれの写真をクリックすると大きなカラー写真になります。

2011年8月記

全国にある歌枕に使用される六つの玉川で、合わせて六玉川(むたまがわ)と呼ばれる。その歌や浮世絵が残る。

三島の玉川は、摂津国の玉川、現在の大阪府摂津市三島にある川で、別名「砧の玉川」と呼ばれている。「砧(きぬた)」とは布を柔らかくするときに使う木の台の事であり、浮世絵として、河畔で砧をうつ女性などが描かれている。

「見渡せば 浪の柵 かけてけり 卯の花咲ける 玉川の里」(後拾遺集)、

「松の風 音だに秋は 寂しきに 衣うつなり 玉川の里」(千載集・源俊頼)

卯の花や衣を打つ様子が詠まれた歌が多く残っている。

「駒とめて なほ水飼はむ 山吹の 花の露添ふ 井出の玉川」(新古今集・藤原俊成)

「かはづなく 井出の山吹 ちりにけり 花のさかりに

あはましものを」(古今集・読人不知)の歌などが詠まれている。

「夕されば 潮風こして みちのくの 野田の玉川 千鳥鳴くなり」(新古今集・能因法師)

絵と同様に、千鳥や潮風がよく詠まれた。

左から1.「三島の玉川」。 2.「井出の玉川」。 3.「野田の玉川」。

「明日も来む 野路の玉川 萩こえて 色なる波に 月宿りけり」(千載集・藤原俊成)

萩の花を詠んだ歌が多い。

「たづくりや さらす垣根の 朝露を つらぬきとめぬ 玉川の里」(拾遺愚草・藤原定家)

「多摩河に 晒す手作り さらさらに 何ぞこの子の ここだ愛(かな)しき」(万葉集・東歌)

この歌の中の「手作り(たづくり)」とは、綿で織った布のことで、それを川にさらしている様子が詠まれたものが多い。

「わすれても 汲みやしつらむ 旅人の 高野の奥の 玉川の水」(風雅集・伝弘法大師)と詠まれている。

文;未生流総家ホームページ http://www.ikebana.co.jp/misho-philosophy/3-5.html より

左から4.「野路の玉川」。 5.「調布の玉川」。 6.「高野の玉川」。 6点とも広重画 国立国会図書館蔵

右、鈴木春信「調布の玉川」。 2012.5追記

百人の歌人の和歌1首ずつを撰集したもの。藤原定家撰といわれる小倉百人一首が最もよく行われ、のち、これを模倣したものも多い。

■天智天皇(てんじてんのう);7世紀中頃の天皇。舒明天皇の第2皇子。名は天命開別(アメミコトヒラカスワケ)、また葛城(カズラキ)・中大兄(ナカノオオエ)。中臣鎌足と図って蘇我氏を滅ぼし、ついで皇太子として大化改新を断行。661年、母斉明天皇の没後、称制。667年、近江国滋賀の大津宮に遷り、翌年即位。庚午年籍を作り、近江令を制定して内政を整えた。(在位668〜671)(626〜671)

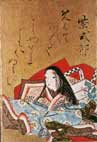

■紫式部(むらさきしきぶ 右図);平安中期の女房。藤原為時の女(ムスメ)。女房名、藤式部、のち紫式部。源氏物語の「紫の上」と父の官位「式部丞」による名という説が有力。藤原宣孝(ノブタカ)に嫁したが、まもなく死別。のち上東門院(一条天皇の中宮彰子)に仕え、その間、道長ほか殿上人から重んじられた。中古三十六歌仙の一。著作は「源氏物語」のほか、「紫式部日記」「紫式部集」など。生没年未詳。

■紫式部(むらさきしきぶ 右図);平安中期の女房。藤原為時の女(ムスメ)。女房名、藤式部、のち紫式部。源氏物語の「紫の上」と父の官位「式部丞」による名という説が有力。藤原宣孝(ノブタカ)に嫁したが、まもなく死別。のち上東門院(一条天皇の中宮彰子)に仕え、その間、道長ほか殿上人から重んじられた。中古三十六歌仙の一。著作は「源氏物語」のほか、「紫式部日記」「紫式部集」など。生没年未詳。

天王(てんのう)、素盞雄尊(すさのおのみこと) 牛頭天王(ごずてんのう)を祀る天王社。牛頭天王は日本の素戔嗚尊と習合した神社。

次いでスサノオ大神の御社殿を西向きに御造営し6月3日、アスカ大神の御社殿を南向きに御造営し9月15日、それぞれ御神霊をお遷し致し、4月8日「御創建疫神祭」・6月3日「天王祭」・9月15日「飛鳥祭」の祭禮日が定まりました。江戸時代享保3年(1718)、類焼による両社炎上のため、同12年に相殿(あいどの:一つの御社殿)として二柱を祀る御殿(瑞光殿:ずいこうでん)を建築し奉斎した。

素盞雄神社 http://www.susanoo.or.jp/

祭礼日に氏子連が笹団子を奪い合う風習があったが、これはその昔この辺りに住む百姓の一人娘が疫病から平癒したのを、願をかけた両親が団子を笹に刺して神前に奉納した故事から出たもの。現在、笹団子は授与品となっている。祭礼日には神輿、山車が出され境内は露店で賑わう。

往古より貴船社・天王社・貴布禰大明神・品川大明神と称していましたが、明治8年、荏原神社と改称。神殿に掲げる荏原神社の扁額は、内大臣三条実美公、貴布禰大明神の扁額は、徳川譜代大名源昌高の筆です。

荏原神社 http://ebarajinja.org/top.html

江戸近郊八景之内「玉川秋月」広重画

「秋の夜も 昼に似顔の

月影は 二タ子の松に

宿る玉川」

麻宿真直

■やっちゃば;青物市場の俗称。現在は千住大橋を渡った右側、都立「足立市場」です。

昭和16年以前までは、江戸時代から続いていたやっちゃばが、足立市場の北側、足立区千住河原町の旧日光街道に面して30数軒問屋が並んでいました。

その一つに素盞雄神は天照大御神(あまてらすおおみのかみ)の弟で、八つの頭を持つ八俣大蛇(やまたのおろち)を退治しその体内から三種の神器になる<草薙の剣(くさなぎのつるぎ)>を取り出し、天照大御神に献上した勇敢な神様です。この時助けた櫛稲田姫(くしいなだひめ)と結婚し、多くの子をもうけ、出雲国須賀で家庭を築いた。

この地は松尾芭蕉が奥の細道に旅立った江戸最期の地で、素盞雄神社にも碑が建っています。深川から船で来た芭蕉は、

”千寿といふ所より舟を上がれば、前途三千里のおもひ胸にふさがりて、幻のちまたに別離のなみだをそヽぐ、 「行く春や鳥啼き魚の目はなみだ」 はせを”

あまりにも有名な句です。

その隅田川とはここから下流の江戸市内で、ここから上流を荒川と言った。そのため、ここから荒川区の名前が生じたが、現在は上流の岩淵から隅田川と言い、荒川区は荒川に接しない区となってしまった。江戸っ子は千住大橋を隅田川に架かった橋とは認めなかった。その為、両国橋、新大橋、永代橋、吾妻橋を、江戸の4橋と呼ばれ続けた。

旧日光街道千住宿の入口に、江戸時代から昭和16年上記足立市場が出来るまで、街道の両側に30数軒の問屋が並んだ、やっちゃ場がありました。千住宿から北側一帯の青果物は全てここに集荷されて、江戸(東京)市中に入って行きましたから、大変な勢いがあったのでしょう。現在の足立市場を過ぎると、旧街道の左右に当時の問屋さんの屋号が一軒ずつ説明板の形で表示されています。分からない私でも親切な説明と図解で、ものの見事謎解きをしてくれます。商店街の力なのでしょう、感謝。千住宿の賑わいは最初の宿場というだけではなく、青果物の物流拠点だったのです。

鳥居前には目黒川に架かる擬宝珠の着いた赤い鎮守橋が専用橋のように架かっています。境内の消えかかった説明板によると、毎年6月7日に行われる、御輿海中渡御の行事は、御輿を海中に入れもみ合うものである。江戸時代に海中から出現した神面を年一回御輿に付けて海中に入れ、海苔の豊作と魚介類の豊漁を祈願した事に始まる。現在は海が埋め立てられたため、御輿を船に乗せて天王洲からお台場に出て、綺麗な砂浜で海中渡御が行われている。

下流の狛江市の和泉多摩川駅まで約4kmです。多摩川の川原は気持ちが良く、ジョギングやサイクリングの人とすれ違いますし、大きな鯉を釣り上げている釣り人もいます。また細かい雨が降ってきました。鳥たちは良いですね、雨にも負けず普段通りに飛び回っています。雨が強くなってきましたが、落語「天災」ではありませんが、野原の真ん中、いえ、私は川原のど真ん中、雨宿りするところがありません。誰にも怒る事が出来ず、その内雷が鳴ってスコールのような雨です。川原の木下に入ったまでは良いのですが、この雨では大きな雨だれが木から落ちてきます。ビニールの風呂敷にくるまって30分、雨足が弱まりませんので、覚悟を決めて歩き出し、グランドの高いフェンスが切れたところから、やっと土手下のバス通りに出ましたが、バスは来ず濡れるばかりです。やっと来たバスに乗ると、次のバス停が終点だと!なんだこの仕打ちは。運転手さんの好意で乗ったまま終点でユーターンして調布の駅に。駅に着くと雨があがっています。何て言う、取材日と言うより最悪な一日なのでしょう。多摩川歩きの丁度半分でしたが、自宅に着くとまた雨が降り出しました。

当然、布を川で晒す人も居ない多摩川でした。

地図

写真