落語「紺田屋」の舞台を歩く

三代目三遊亭円歌の噺、「紺田屋」(こんだや)によると。

「信心は徳のあまり」と言われていた。蔵前の大金持ち善兵衛さんは毎日観音様に参拝していた。ある風の強い日、火事が起こるのではないかと心配していると、仲見世で一枚の紙が飛んできた。読むと『大火事有るべい悟れ善兵衛』と書かれていた。観音様のお告げと思い、店に帰って蔵には目塗りし、火事に備えると火事が出た。鎮火すると、あすこだけ火事の準備をしていた、もしかすると火付け元ではないかと御奉行所に訴えた。奉行が委細聞き出し、観音様のお告げだというその紙を見せると、笑い出した。紙には『おかし(御菓子)あるへいさとう(砂糖)善兵衛』、菓子屋の宣伝であった。

舞台は京都。三条下がった町中に紺田屋という大きな呉服店があった。そこに十八になる一人娘のお花さんがいたが、病床について今日、明日の命だと宣言され、好きな物を食べさせて、好きな人に逢わせてやりなさいと言われた。聞き出すと白い団子が食べたいという。枕元にそのお団子を差し出すと、一つ摘んで口の中に放り込んだ。飲み下す力も無かったのか、「う〜ん」と言って息絶えた。通夜の席、意気消沈して、涙も涸れて両親が座り込んでいたのを見た親族が、早く葬儀を出してしまった方が両親には良いと埋葬準備を始めた。化粧を施し嫁入り衣装の白無垢に着替えさせ、着替えにと反物を十分回りに詰め込み、お金を入れるのは御法度で、見付かればどの様なお仕置きが待っているか分からないが、反対を押し切って旅に出るのだからと100両持たせた。

土葬が済んだ深夜、手代の新七が起き出して、先程の墓所に行って鍬で掘り出した。ご主人が入れた御法度の100両を取り出して家に災難が降りかかるのを止めようとしていた。その時、財布の紐がお花さんの首に引っかかり、団子が外れると息を吹き返した。

ここから帰っても良いが、蘇生した女だと陰口を言われるのもイヤだし、元々はお前に気があったので恋煩いでこの様になった、良ければ二人でどこかに行きましょう。二人は手を取り合って東海道を下った。大津の宿で着替えて二人は江戸に向かった。江戸は浅草寺の裏、馬道に小さな空き店を借りて商売を始めた。紺田屋の暖簾で呉服を商った。京都の粋な呉服と商売上手で繁盛した。2年経つと新太郎という子供も出来、猿若町に大きな店を開いて順風満帆であった。

京都の紺田屋はその後番頭や手代が金をくすねて逐電。その頃、京都に大火事が出て何も無くなってしまった。手持ち金と見舞金などを元に西国八十八ヶ所、娘の菩提を弔って回った。京都を素通りして、春先の江戸に着いた。江戸見物で観音北側の言問通りから桜の見える向島に。旨い餅を食べて猿若町に。そこで紺田屋の暖簾を発見。同じ店名だと手を合わせて通り過ぎると、店内では新七が目ざとく二人を見付けて、店の者に言いつけて奥の座敷に通しておいた。

訳も分からず丁重なもてなしを受けた二人は御薄もいただき、昔の生活を思い出していた。新七は紋付き羽織袴で、両親の前に正座した。「こんな立派なお店を構えているのだから、さぞかし奥様は素晴らしい人なんでしょうね」、「私には分に過ぎる女房です。今ご覧に入れます」。相の襖が開いて、子供を抱いたお花さんが出てきた。感涙にむせぶのみであった。

向島に寮を建てる間、ここでお休みになって、話は明日ゆっくりといたします。二人になったご両親は、「逃げたと思っていた新七は江戸で立派に成功し、死んだと思っていたお花には子供まで出来て新七の女房になっていた。有り難い事だ。この新七の家で出た、この絹布の布団はしばらくぶりだね」、「昨夜の宿は親切だったが、シラミが居て一晩中眠れなかった」、

「シラミ、シラミと言うな。みんな観音様の御利益だ」。

1.観音様

台東区浅草二丁目にある金竜山浅草寺。

浅草寺縁起(由来)

時は飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日の早朝、檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)の兄弟が江戸浦(隅田川)に漁撈(ぎょろう)中、はからずも一躰の観音さまのご尊像を感得(かんとく)した。郷司(ごうじ)土師中知(はじのなかとも:名前には諸説あり)はこれを拝し、聖観世音菩薩さまであることを知り深く帰依(きえ)し、その後出家し、自宅を改めて寺となし、礼拝(らいはい)供養に生涯を捧げた。

大化元年(645)、勝海上人(しょうかいしょうにん)がこの地においでになり、観音堂を建立し、夢告によりご本尊をご秘仏と定められ、以来今日までこの伝法(でんぼう)の掟は厳守されている。

広漠とした武蔵野の一画、東京湾の入江の一漁村にすぎなかった浅草は参拝の信徒が増すにつれ発展し、平安初期には、慈覚大師円仁(じかくだいしえんにん)さま(794〜864、浅草寺中興開山・比叡山天台座主3世)が来山され、お前立のご本尊を謹刻された。

鎌倉時代に将軍の篤い帰依を受けた浅草寺は、次第に外護者として歴史上有名な武将らの信仰をも集め、伽藍の荘厳はいよいよ増した。江戸時代の初め、徳川家康公によって幕府の祈願所と定められてからは、堂塔の威容さらに整い、いわゆる江戸文化の中心として、大きく繁栄したのである。かくして都内最古の寺院である浅草寺は、「浅草観音」の名称で全国的にあらゆる階層の人達に親しまれ、年間約3000万人もの参詣者がおとずれる、民衆信仰の中心地となっている。

(浅草寺公式ホームページより)http://www.senso-ji.jp/

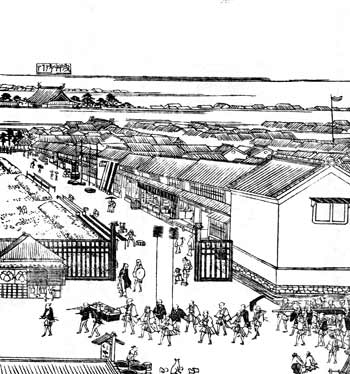

下;隅田川から観音さまのご尊像の示現と草創期 仲見世の絵巻より

■三社様(さんじゃさま);浅草神社。神社の創建年代ははっきりしませんが、「神社の宝物」として鎌倉時代・元久3年(1206)の銘のある古楽面「翁太夫」や、祭事に使用したと思われる舞樂面が多数残されていることから、すでにその頃には社殿があり祭礼が行われていたものと推定されています。

当初の祭神は隅田川で観音像を発見した土師中知(はじのなかとも)と檜前浜成(ひのくまのはまなり)・竹成(たけなり)兄弟の三人ですが、平安時代末期からの権現思想の流行もあって、中知の本地を「阿弥陀如来」、浜成の本地を「観世音菩薩」、竹成の本地を「勢至菩薩」として祀ったことから「三社権現社」と呼ばれました。

■仲見世(なかみせ);雷門から宝蔵門まで浅草寺正面の参道に並ぶ商店街。お土産を中心に食べ物、江戸小物などの店が並びます。

■蔵前(くらまえ);隅田川に架かる蔵前橋の西側の街。落語218話「道具屋」で歩いたところですから、そちらをご覧下さい。

■馬道(うまみち);「馬道」という町名は相当古くからあり、すでに江戸時代初期には南馬道町、北馬道町の名があった。ちょうど浅草寺境内から二天門を通り抜けた左手に南馬道町、その北隣にあったのが北馬道町である。享保15年(1730)には二天門の右手に南馬道町ができるなどして浅草寺の東側一帯に浅草寺門前街として発展したが、明治10年(1877)この付近が整理統合され浅草馬道町ができた。そして昭和9年(1934)さらに浅草馬道町は隣接するいくつかの町を合併して町域を広げるとともに、町名を浅草馬道に改めた。

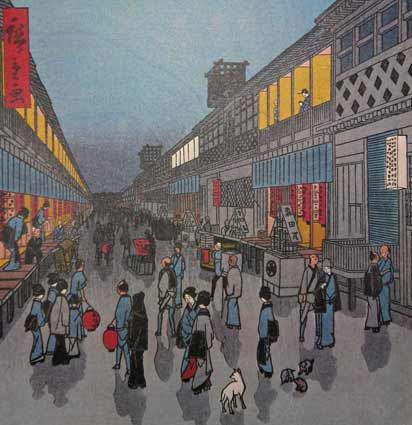

右図;名所江戸百景「猿若町よるの景」部分 広重画 街の中央を走る大通りには芝居小屋と芝居茶屋が並んでいます。

この近くに”初音の馬場”があり、馬の善し悪しを鑑定する人すなわち博労頭の高木源兵衛、富田半七らが住んでいたので、博労町から馬喰町になったと言われます。江戸時代は江戸に出てきて宿泊すると言えば、黙ってこの地、馬喰町です。 幕府は初期においては江戸に滞在する旅人の統制のため馬喰町以外の宿泊は禁止していた。江戸の旅籠屋は馬喰町に集中されており、この旅籠屋は大部分が公事(くじ)宿であって、訴訟をする者や役所に用事があるものが宿泊する宿であった。馬喰町には郡代屋敷があり、関東近辺でのもめ事、訴訟を引き受けていたので、その案件が解決するまで長期に滞在していた。そのため、郡代の役所に行くものとか、寺社の参詣に行くものが増え、近隣の町の旅籠屋の宿泊も認めざるを得ない程増えた。

衛生面で問題なのは虱(しらみ)、蚤(のみ)が出た。充分な消毒薬品や殺虫剤がない時代は一旦客に持ち込まれると彼らは繁殖力が強く、なかなか退治が難しかった。

3.言葉

■はこせこ【筥迫・函迫】;(筥狭子の意という)

女性がふところに挟んで持つ装身具。江戸時代、奥女中や武家中流以上の若い女性が紙入れとして使用。今は礼装の時などの装飾として用いる。広辞苑

■シラミ;【虱・蝨】シラミ目、広義にはハジラミ目を含めた昆虫の総称。哺乳類の皮膚に寄生し血液を吸う。体は、ふつう紡錘形で扁平、翅はなく、眼は退化している。ノミなどと違い、宿主の体から離れると間もなく死ぬ。ヒトジラミ・ケジラミ・イヌジラミ・ブタジラミなど。白虫(シラムシ)。半風子(ハンプウシ)とも。広辞苑

シラミについて、その写真、またその駆除法について。豊島区保健所のホームページにあります。写真もそこから

■西国八十八ヶ所;西国三十三ヵ所(さいごくさんじゅうさんかしょ)または西国三十三所(さいごくさんじゅうさんしょ)は、近畿2府4県と岐阜県に点在する33ヵ所の観音霊場の総称。これらの霊場を札所とした巡礼は日本で最も歴史がある巡礼行であり、現在も多くの参拝者が訪れている。

■相の間(あいのま);合の間とも。主な二つの続き部屋または建物の間にある部屋。その間に入る襖(ふすま)を相の襖。

■向島の寮;向島の別荘。

■御薄(おうす);薄茶の丁寧な言い方。

左浅草寺で、右浅草神社。観音像を引き上げた二人の漁師と、それを祀った郷司の3人を祭神にした(三社様)浅草神社。そのお陰で、神社より大きくなった浅草寺。隣り合って建っています。明治までは二人三脚でやって来たのが、明治政府の強引な離婚要求で離ればなれになってしまいました。祀られている三社様はつい最近まで、その末裔が居て浅草寺の行事を手伝っていました。それが、浅草神社に取材に行くと浅草寺の事に関しては冷たく、それは向こうで聞いてくれと、別れた相手にはけんもほろろです。また、三人の末裔の話をしても「知りません」の一点張りです。そんなに二寺社の仲は冷え切ってしまったのでしょうか。

浅草寺本尊は1寸8分(約5.5cm)の金無垢の観音様と言われ、それは当寺から流失した観音様だという届け出が複数有ったというのは、いつの時代も人の考えは同じなのでしょう。しかし、大きさ金無垢は浅草寺側からは正式なコメントは全くありません。それもその筈、本尊の観音様は非公開、秘仏で封印され誰も見た事はないと言われています。その為前立ち観音を秘仏に似せて後世慈覚大師が彫り上げて、本尊の前に置かれています。その前立ち観音も秘仏で、普段は公開されていず、特別の日だけにご開帳されます。

昭和20年3月10日午前0時37分空襲警報が発令、東京大空襲の最中浅草寺はどうであったのであろうか。同じく浅井知道著「金龍山浅草寺本堂炎上」(私家版)から拾ってみると、

現実の舞台をやっと歩き出した私です。浅草寺本堂を背中に仁王門(宝蔵門)をくぐると、雷門までが仲見世です。本堂前よりお土産屋さんの仲見世の方が参拝客は多いように見えます。ここで、蔵前の旦那は広告を拾ったのでしょう。『信じる者は救われる』。あれれ、別の宗教の宣伝文句でした。

戻って、本堂前を右(東)に行くと浅草神社(写真上)を過ぎて、二天門をくぐり表通りに出ます。そこが馬道で、道の浅草寺側には過去、馬道町(浅草北馬道町、浅草馬道町、浅草南馬道町)がありました。馬道を北に

馬道交差点と隅田川の中程の左側に旧猿若町が現れます。ここに新七の紺田屋があったのです。また、前出の浅井氏が住んでいたのもここ猿若町です。左に町中に入って行くと、中村座跡、市村座跡、守田座跡などの碑石や案内板が建っています。表通りの言問通りに出るとその先は隅田川に架かる言問橋です。 地図 写真 それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

浅草寺(台東区浅草二丁目3−1)

伝法院(浅草寺境内)

三社様(台東区浅草二丁目3 浅草寺境内、浅草神社)

仲見世(浅草寺参道の商店街) 馬道(浅草寺東側に南北に走る道路)

猿若町(台東区浅草六丁目の内)

言問橋(墨田川に架かり、浅草寺北を走る言問通りを渡す)

蔵前(台東区蔵前)

馬喰町(中央区日本橋馬喰町) 2011年6月記

現在の社殿は慶安2年に徳川三代将軍家光によって再建されたもの。江戸時代初期の「権現造り」といわれる神社の建築様式を伝える建物で「国の重要文化財」に指定されています。この再建のとき、先に焼失した「浅草東照宮」に祀られていた「徳川家康」が合祀されました。

地元の人には「三社様」の愛称で親しまれ、浅草寺の縁起と不可分の関係にあります。

内殿には法衣・七条袈裟の僧形の土師像(63cmの立木像)、立烏帽子に直衣(のうし)姿の兄弟の像(74cmの立木像)と徳川家康像(束帯坐像)が、さらに浅草七福神のうちの「恵比寿神像」も祀られています。

神社は浅草寺の守護神であり、明治政府の「神仏分離令」によって浅草寺と分けられるまでは、神前で浅草寺の僧侶が読経を行っていました。

明治元年(1868)三社明神社と名前が変わり、さらに同6年浅草神社と改名されました。

三社祭で親しまれる浅草神社の大祭は、毎年5月中旬に行われます。本殿東側の神輿蔵に安置されている、一之宮・二之宮・三之宮の三体の本社神輿は祭のクライマックスを飾る日曜日の早朝6時に宮出しを行い、氏子42ヶ町を三体が東西南三方面に分かれて渡御します。

浅草神社公式ホームページ http://www.asakusajinja.jp/index_2.html

町名の由来は諸説あるが、むかし浅草寺に馬場があり、僧が馬術を練るためその馬場へ行くおりこの付近を通ったところ、その通路を馬道というようになったと言われている。

台東区の案内板より。

■猿若町(さるわかちょう);台東区浅草六丁目の内。歌舞伎小屋の江戸三座があって栄えた。南の大通りが言問通り。噺の舞台では新七の紺田屋があった地です。

■猿若町(さるわかちょう);台東区浅草六丁目の内。歌舞伎小屋の江戸三座があって栄えた。南の大通りが言問通り。噺の舞台では新七の紺田屋があった地です。

猿若町はその昔、丹波国(京都府)園部藩主小出氏の下屋敷であった。天保12年(1841)徳川幕府は天保改革の一環として、この屋敷を公収しその跡地に堺町、葺屋(ふきや)町、木挽町(いずれも中央区)にあった芝居小屋の移転を命じ、芝居小屋猿若町が出来た。猿若町1丁目は中村座及び薩摩座、2丁目には市村座および結城座、3丁目には河原崎座(のちの守田座)が移転してきた。このうち中村座、市村座、河原崎座が世に言う猿若三座です。江戸のはずれに移転させたのですが、近くに吉原、浅草寺があって益々盛況になって一大繁華街に成長しました。

■言問橋(ことといばし);言問通りを渡す隅田川に架かる橋。対岸は向島の隅田堤、桜の名所です。噺の美味しいお団子屋さんは言問団子(http://kototoidango.co.jp/)。お餅屋さんは、長命寺の桜餅で有名な山本です(http://www.sakura-mochi.com/)。落語32話「野ざらし」に詳しい。

言問橋は、関東大震災の震災復興事業として計画された橋。橋長

238.7m、幅員 22.0m、着工 大正14年5月、竣工 昭和3年2月10日。ということは、この噺は江戸といっているが昭和初期の話になります。噺の筋からするとどうしても猿若町を通らなくてはなりませんので、こんな矛盾が出てしまったのでしょう。

なにも紺田屋を猿若町にしなくても、花川戸でも並木でも駒形でも良いはずです。それなら吾妻橋を渡って対岸に行けます。それなら団子も、お餅も、桜も堪能出来て、紺田屋も見付ける事ができます。

2.昨夜泊まった宿

江戸の宿屋町と言えば馬喰町、現在の中央区日本橋馬喰町です。

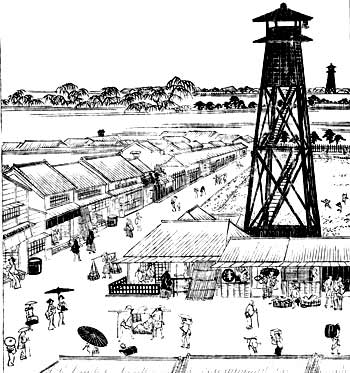

「馬喰町」江戸名所図会より

この舞台は「宿屋の富」、「江戸の夢」や、「御神酒徳利」の旅籠屋の主人仮豆屋吉左衛門などが出てきます。

馬喰町中央には現在で言う江戸通りが走っていて、北に行くと浅草橋には浅草御門がありました。その北には蔵前の御米蔵があり、隅田川の岸辺には駒形堂が見えます。その先並木の街を抜けると雷門で浅草寺の入口です。

この点、本陣とか上級宿はこの心配が無かった。上宿を選ぶのは防犯ばかりでなく、虱のような害虫から身を守り、ゆっくり寝られると言うことでもあった。

■アルヘイとう【有平糖】;安土桃山時代に伝来した南蛮菓子。砂糖に飴を加えて煮詰め、棒状とし、または花や果実に模して着色したもの。アルヘイ。アリヘイ糖。広辞苑

シラミは別名”観音様”と言われ、指で潰さずDDTをかけた。この言葉がオチになっている。

「三十三」の数については、『法華経』「観世音菩薩普門品」所説の、観音菩薩が衆生を救うとき、33の姿に変化するという信仰に由来すると言われている。西国三十三所の観音菩薩を巡礼参拝すると、現世で犯したあらゆる罪業が消滅し、極楽往生できるとされる。

円歌は西国三十三ヵ所を四国八十八ヵ所と混同して話しているが、全くの別物です。

舞台の浅草を歩く

公に第三者の目に触れたのは一回だけ、明治新政府の役人が来てスケッチしていったのが最初で最後です。そのスケッチは後日浅草寺に返されたというので、本尊の形態が不明になっています。しかし、その大まかな形態は類推できます。浅草寺に秘蔵されている絵巻によると、仲見世に掲げられている絵巻がそれを大きくうつしたものなのですが、それによると、5〜60cmぐらいの木製立像です。前立ち観音(2尺2寸=67cm)を見れば同じと解釈してかまわないでしょう。スケッチによると大分傷んでいた木像であったと言い伝わっています。それもその筈、前立ち観音も痛みが激しくなって文化庁の手で補修されています。でも、その後関東大震災があり、東京大空襲があって本堂は夜間全焼してしまいました。本尊の行方は・・・。

概略、前項で書いた三社様の御子孫の一人浅井知道著「浅草寺譜代物語」(私家版)を下敷きにしています。

また、江戸名所図会第十六巻解説に三社様の子孫が連綿と続いて浅草寺の祭りの手伝いをしていると書いています。

三社の御輿蔵が火を吹き始めた。急いで宿直だった仲間と慈覚大師作の御前立ちの尊像を取り出し、茶の間に安置した。本堂の三十三神様前の釣り燈籠の脇の天井から、細い火の粉が粉雪のように降ってくるのを見て、すでに天井に火がまわったものと直感し斎頭氏を促して、御前立ちの箱を二人で淡島堂に遷座申し上げた。上覆いの布は皇太后陛下御下賜の品と聞いていたので、一緒に持って出た。

その時振り返って見ると、すでに本堂の大屋根からは、火が吹き出していた。そこに(子院の)日音院京戸慈仁老師が駆けつけて来たので、老師と相談して、老師が御前立ちの箱を背負い、自分は御下賜の布地を持って日音院に御遷座申し上げた。

浅井知道氏の父上忠伝氏66歳の事であった。

行くと吉原に通じる日本堤の土手にぶつかりましたが、現在は山谷堀が埋め立てられて長細い公園に変身しています。今回は吉原に行きませんので、その手前、浅草寺の北側を東西に走る言問(こととい)通りの交差点・馬道を右に曲がって隅田川方向に行きます。

行くと吉原に通じる日本堤の土手にぶつかりましたが、現在は山谷堀が埋め立てられて長細い公園に変身しています。今回は吉原に行きませんので、その手前、浅草寺の北側を東西に走る言問(こととい)通りの交差点・馬道を右に曲がって隅田川方向に行きます。

言問橋上(右)からは、正面に東京スカイツリーがくっきりと観る事が出来て、撮影スポットの一つとなっています。渡って土手伝いに左に曲がるとそこは隅田公園で、その先に言問団子屋さんと桜餅屋さんがあります。桜の時期には向島の桜としてお花見の名所の一つです。

2年近く本堂はすっぽりと大きな家の中に囲まれて外壁、屋根のチタン瓦に交換工事が行われていました。やっと完成して全容を現した姿は塗装も金具も新しくなって煌びやかに蘇りました。チタン瓦を持ってみましたが軽すぎて重さを感じさせないほどです。これで半永久的に瓦の葺き替えは不用だと言われています。

浅草寺本坊で、普段は非公開の庭園ですが、本堂改修工事落成記念として4月特別公開していた時の写真。浅草寺の本坊で、庭は小堀遠州作と伝わる回遊式の庭園です。しだれ桜の美しさが際だっていました。

現在の社殿は慶安2年(1649)12月徳川家光が再建したもの。権現造りで、本殿と拝殿の間に”石の間”(弊殿・相の間ともいう)を設け屋根の棟数の多い事を特徴とする。この社殿は江戸時代初期の代表的権現造りで、国の重要文化財に指定されている。なお、向かって右側の社務所は完成したばかりのピカピカの建物です。

3/11東日本大震災以後、集客を誇るさすがの観音様も客足がパタリと途絶えた。この仲見世も人通りが途絶え、頭のいい人達が観音様に祈願したのでしょう、参拝客が戻ってきました。平日でも、この人出ですから、仲見世は大忙し。正面に雷門、その先に蔵前(町)が有ります。左右の商店街が仲見世、私の背中方向が本堂です。

写真は馬道の北側を望んでいます。横断歩道の左側は浅草寺二天門、そこから出てきたところです。南(背中方向)に行けば隅田川の吾妻橋。北に行けば、吉原に行く日本堤の土手に突き当たるのですが、現在は山谷堀が埋め立てられて緑道公園になっています。

天保13年(1842)ここに芝居町が開かれた。江戸歌舞伎の始祖である猿若勘三郎(のちの初代中村勘三郎)の名から「猿若町」と命名された。芝居小屋は勿論、芝居茶屋、役者や芝居関係者の住まいなどが作られた。(猿若町掲示板より)。現在でも芝居の大道具屋さんがあります。

写真は台東区側の隅田公園とその先(下流)に見えるのが言問橋。橋の手前に土手が切り込まれたところが、山谷堀の出口があったところで、待乳山の入口でもあり、今戸橋には船着き場があって吉原遊客がここで下船しました。隅田川の対岸(左)が向島です。

相撲の両国国技館に移る前にあった蔵前国技館は全国的に有名でした。江戸時代には天文台や幕府の御米蔵が有ったので有名です。写真は江戸通りと蔵前橋通りが交差する所で、右に行けば蔵前橋、直進すれば浅草です。ここから浅草寺まで1kmチョットです。

江戸時代は旅籠が集まっていた街ですが、現在は隣の横山町を含め、衣料品の問屋町です。衣料品に関するものは当然そろいますが、完成された衣料も当然あります。中には、素人お断り、の貼り紙を出したところもあります。

、