|

古今亭志ん生の噺、「泣き塩」(なきしお)によると。

1.焼き塩

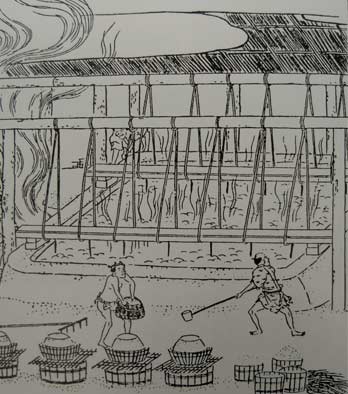

写真;行徳塩、製造工程の最終工程「焼き塩風景」 市立市川歴史博物館蔵模型

右;素焼き壷の「焼き塩壷と蓋」 江戸東京博物館蔵

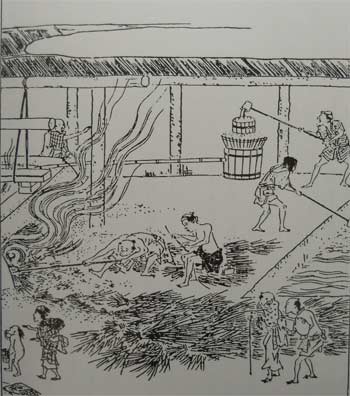

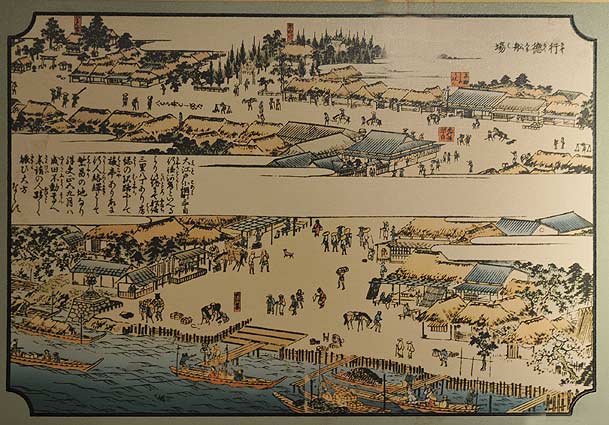

「行徳塩釜の図」江戸名所図会より 塩のことを芝居の世界では行徳という隠語を使うことでも知られる通り、江戸時代には、塩の産地として、関東から信州方面まで名をはせていた。昭和初年には塩田は消滅し、埋め立てが進み、宅地化が進んで首都圏への通勤圏になった。

江戸で消費される塩は隣の千葉県市川市行徳(ぎょうとく)で作られた。

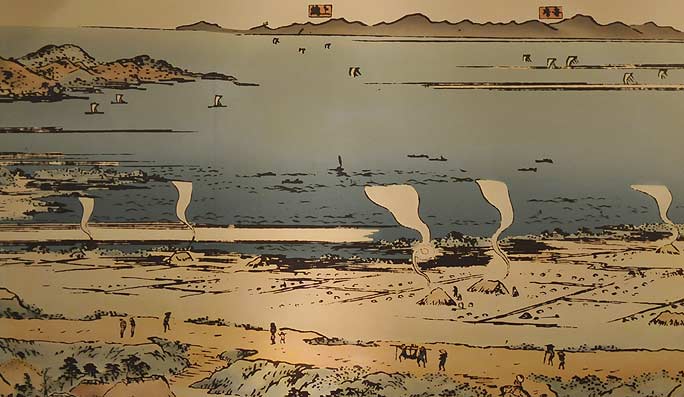

上図;行徳の塩田と塩焼きの煙が立ち上る風景。市立市川歴史博物館蔵

■行徳塩;その歴史は1000年以上有ると言われ、江戸時代、その製塩業は保護のもと大きく飛躍しました。今も本行徳に残る「権現道(ごんげんみち)」は、徳川家康が船で江戸から船橋、東金に「鷹狩り」に向かう途中、行徳で下船し通った道といわれます。その時、家康を大いに喜ばせたのが、海岸に続く塩田と製塩風景でした。当時の文献によると徳川三代将軍までは大金を費やして行徳の塩田を保護し、それ以降の将軍達も「御普請」という形で保護を続けました。二代秀忠は三千両、三代家光は二千両それぞれ投入したと言われます。

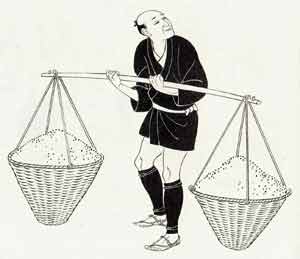

■焼き塩屋;浅いザルの中に焼き塩を入れて、それを天秤で担いで多くはお爺さんが売り歩いていた。

右図:原画・職人本『略画職人尽』文政の頃 岳亭五岳画。

江戸中期になると人口だけではなく識字率も世界一と言うことは前項で解説されていますが、武家の子弟は、官学のほか民間の私塾でも学び、国学、漢学、洋学、医学などさまざまな塾が開設されていた。幕府正学とは別に、私学では、独自の教育内容が採られていた。また、商家の丁稚は勿論、庶民の子供達も寺子屋へ通わない者は希だった。浪人や下級幕臣がアルバイトで師匠を務める寺子屋の数が、幕末江戸市中で一千ヶ所に達するほどだった。ここでは読み書き、そろばん、かけ算や九九など教えた。また、女子は踊り、唄いなど芸能の手習いも盛んであった。

落語「浮世床」で立て板に水で太閤記を読む(本当は立て板にモチ状態の)職人もいれば、落語「真田小僧」の金坊のように、親を負かすぐらいの知恵者も居ます。また、落語「千早ふる」で百人一首の『千早ふる神代もきかず龍田川からくれないに水くくるとは』を珍解説する横丁のご隠居もいますが、その意味を知りたがったのは娘さんです。落語「桃太郎」では先に親を寝かしつけ、『親というのは罪がない』と、言わしめた御ガキ様もいます。

■許嫁(いいなずけ);双方の親の合意で幼少の時から婚約を結んでおくこと。また、その当人同士。広く婚約者をもいう。

その塩田の名残を見付けたく、歩き回ってもどこにも見付けることは出来ません。それも当然、埋め立てが進んで、みんな宅地になってしまったからです。江戸川べりに残る、新河岸跡の常夜灯、笹屋うどん店跡、加藤邸、田中邸とその前を走る街道に、当時の面影をわずかながら残しています。

旧家の加藤邸の屋根裏には今でも避難用の和船がのっています。江戸時代の行徳・新河岸の絵図を見ると、地面と川の水面とはわずかしか有りません。大水が出れば街中が水没するのは目に見えています。現在は江戸川上流に放水路が出来て海に直接流れ込んでいますし、土手が出来て町を守っています。風情が消えた代わりに、安全が担保されたのでしょう。常夜灯があるところが、常夜灯公園に整備されて、憩いの場になっていますが、殺風景すぎて利用者は多くありません。

文化の街かど回遊マップ 行徳・妙典地区編 市川市文化国際部文化振興担当発行のパンフレットより それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。 2011年5月記 |