この噺は、芥川龍之介の同名小説の落語的朗読です。で、概要では細かい心のヒダが分からなくなる事から、円生のおおむね全文を書き出しました。概略と違って長くなった事をお詫びします。原文はもっと長いのですが、円生は上手く切り詰めています。ですから、オチはありません。

「お富の貞操」の原作のファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)にあります。万が一、リンクが切れた時は同じ原作がここにあります。ただし、若干読み易いように修正を加えています。

1.上野戦争

慶応4年5月15日(1868年7月4日))は、戊辰戦争の戦闘の一つの戦い。江戸・上野(東京都台東区)において彰義隊ら旧幕府軍と薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍の間で行われた戦いです。

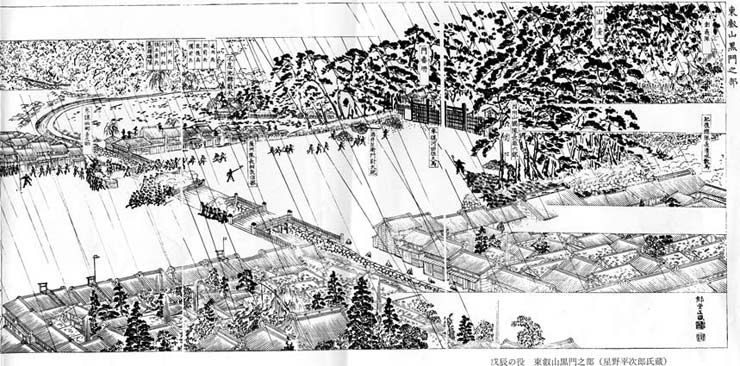

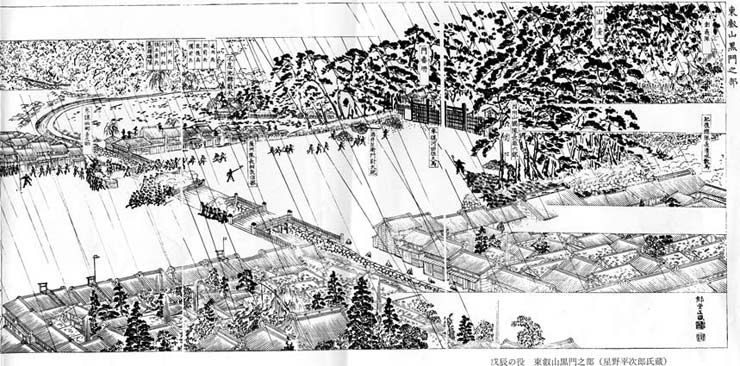

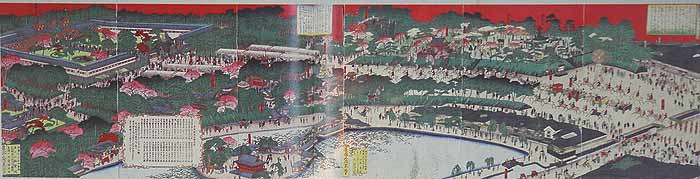

上図;上野戦争の図。タイトルは『本能寺合戦の図』となっていますが、実際には上野寛永寺の戦闘を描いている。袴姿の兵(おもに画面左側)が彰義隊、洋装の兵(おもに画面右側)が官軍。なお赤熊(しゃぐま。赤毛の長髪カツラ)は土佐藩兵。右側に黒門、中央に清水観音堂、左側に境内の吉祥閣が炎上している。

抗戦派の幕臣や一橋家家臣の渋沢成一郎、天野八郎らは彰義隊を結成した。彰義隊は当初本営を築地本願寺に置いたが、後に上野に移した。旧幕府の恭順派は彰義隊を公認して江戸市内の警護を命ずるなどして懐柔をはかったが、徳川慶喜が水戸へ向かい渋沢らが隊から離れると彰義隊では天野らの強硬派が台頭し、旧新選組の残党などを加えて徳川家菩提寺である上野の寛永寺に集結して、輪王寺公現入道親王(りんのうじこうげんにゅうどうしんのう。後の北白川宮能久親王)を擁立した。旧幕府軍の戦力2000〜3000人。

新政府軍は長州藩の大村益次郎が指揮し、15000余人を持って攻撃を開始した。大村は上野を封鎖するため各所に兵を配備してさらに彰義隊の退路を限定する為に南の神田川や東の隅田川、中山道や日光街道などの交通を分断した。大村は三方に兵を配備し、北の根岸方面に敵の退路を残して逃走予定路とした。5月15日(新暦7月4日)、新政府軍側から宣戦布告がされ、午前7時頃に正門の黒門口(広小路周辺)や側門の団子坂、背面の谷中門で両軍は衝突した。戦闘は梅雨の雨の中交戦した。

「東台大戦争図」水島芳虎画 この絵には左側に続きがあります

新政府軍は加賀藩上屋敷(現・東京大学)から不忍池を越えて大砲による砲撃を行った。彰義隊は東照宮付近に本営を設置し、山王台(現・西郷隆盛銅像付近)から応射した。西郷が指揮していた正面の黒門口からの攻撃が防備を破ると彰義隊は瓦解する。午後5時には戦闘は終結、彰義隊はほぼ壊滅・敗走した。

新政府軍は加賀藩上屋敷(現・東京大学)から不忍池を越えて大砲による砲撃を行った。彰義隊は東照宮付近に本営を設置し、山王台(現・西郷隆盛銅像付近)から応射した。西郷が指揮していた正面の黒門口からの攻撃が防備を破ると彰義隊は瓦解する。午後5時には戦闘は終結、彰義隊はほぼ壊滅・敗走した。

新政府軍はわずか一日の戦いで彰義隊を壊滅させ、彰義隊戦死者200数十名、官軍戦死者40名、両軍合わせて300余人(西福寺を足すと500人近く)の戦死者が出た。これにより新政府は江戸以西の日本を掌握することとなり、7月には江戸が東京と改称された。

上図;上野・清水観音堂に揚額されている戦闘を描く絵馬とその右上に飾られている、新政府軍の不忍池越えで発射された弾丸の実物。弾丸は長さ15cm位の大きさがあります。10年5月追記

この戦いに敗走した彰義隊は有志により、北に落ち延び最終的に函館の五稜郭に立てこもった。後、翌年5月18日(新暦6月27日)、土方歳三は戦死。榎本武揚らは新政府軍に降伏し戊辰戦争は終結し、日本全土の掌握を成し遂げる。

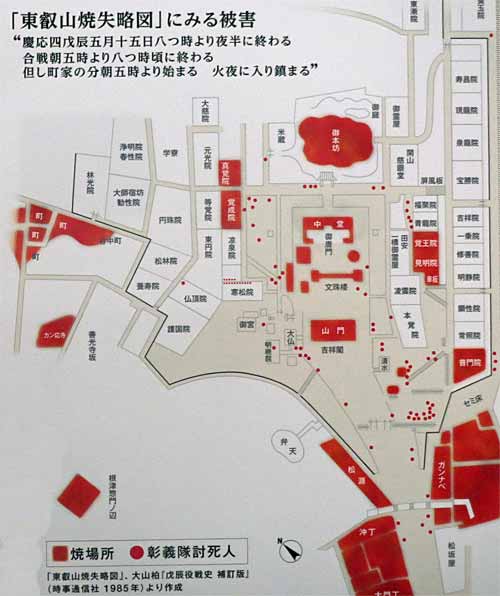

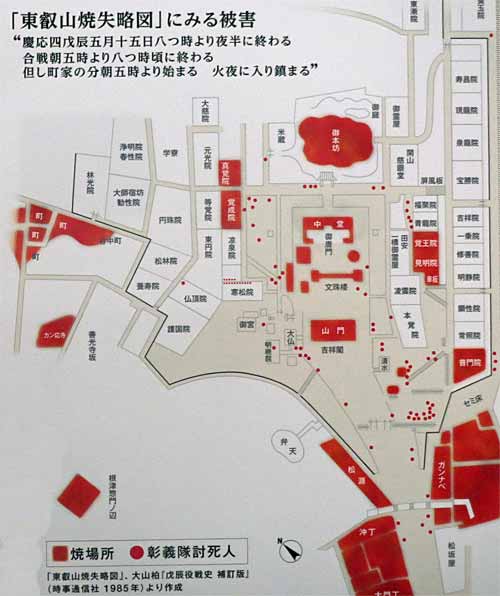

右図:「東叡山焼失略図」にみる被害。

赤く塗りつぶされたのが焼失した寺院など。赤い小さな丸は彰義隊の討ち捨てられた死体。江戸東京博物館蔵。

2016/06/15追加

右図下;「上野戦争後の上野焼け跡」。

「温故写真集

上野寛永寺戊辰戦禍後」、寛永寺焼け跡の伽藍付近。中央噴水辺りから東京国立博物館(北)方向を眺めた光景。源写真東京国立博物館蔵。 クリックすると大きな画像になります。

■彰義隊墓所;東京都台東区上野寛永寺境内に残された彰義隊の戦死者は、その後片付けることさえ許されず放置されたままでした。これを見かねた円通寺の住職仏麿和尚および寛永寺御用商人三河屋幸三郎らは、遺体の収容に立ち上がり、荼毘(だび)にふしました。彰義隊の墓は円通寺にあります。上野公園の墓は荼毘に付された跡の墓標です。

円通寺は賊軍である幕府側の戦死者を法要できる唯一の寺院として、官許を得ることとなります。

■上野公園荼毘跡

慶応4年5月15日(1868年7月4日)朝、大村益次郎指揮の東征軍は上野を総攻撃、彰義隊は同夕刻敗走した。いわゆる上野戦争である。彰義隊士の遺体は上野山内に放置されたが、南千住円通寺の住職らによって当地で荼毘に付され、その後ここが彼らの墓所となった。

慶応4年5月15日(1868年7月4日)朝、大村益次郎指揮の東征軍は上野を総攻撃、彰義隊は同夕刻敗走した。いわゆる上野戦争である。彰義隊士の遺体は上野山内に放置されたが、南千住円通寺の住職らによって当地で荼毘に付され、その後ここが彼らの墓所となった。

平成2年、区の有形文化財に指定された。

(上野恩賜公園彰義隊墓所に建つ台東区教育委員会説明板より。写真;「彰義隊奮戦の図」説明板より)

注;墓所は上記円通寺に有ります。

上野公園荼毘所を護ってきた小川氏のバーチャル資料室があります。

http://www18.ocn.ne.jp/~sinobazu/3050.html

2.芥川龍之介「お富の貞操」論

■小澤保博著http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp/bitstream/123456789/971/1/Vol70p175.pdf

ここでお富の心の動きを学術的に考察しています。

貞操論、私が思うに戦時下の男女は通常の思考回路から外れた行動を取ってしまいます。フェミングウェー作の小説「誰がために鐘は鳴る」、で主人公の外国からの援軍将校が明日戦闘だという前の晩、村の娘と結ばれます。娘もその母親も「良かったね」と感想を述べています。

スペインの話だからバタ臭いかと言えば、日本映画、黒沢監督の「七人の侍」でも、明日総攻撃がある前の晩、村娘と若侍が一夜を過ごします。

この噺のように手を着けない男もいるでしょうが、良い悪いは別にして、”種(しゅ)の保存”として考えると極自然な事のようです。

ある動物園でも、年老いた猿(?)を可哀想だからと個室に移して、隣のメス達から隔離したまでは良かったのですが、交尾期の来ているメス全てに種付けをしてしまったのです。立木を上手く利用して、隣に進入、朝はすまして戻っていたので、飼育員も気が付きませんでした。最後に力を振り絞って”種”を残し、死んでいきました。

貞操って何なのでしょう。

3.博覧会

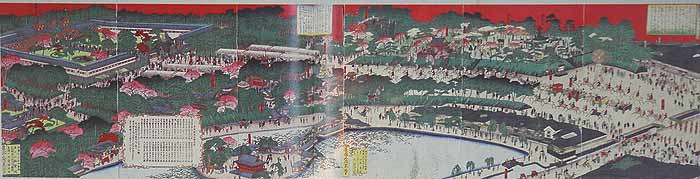

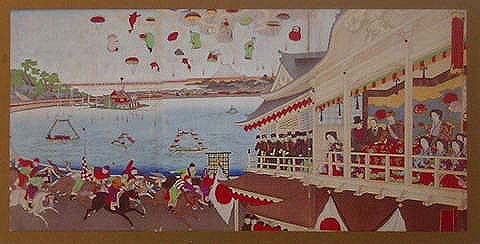

「上野公園地内国勧業博覧会開業図」6枚続き 小林栄成画 明治10年第1回勧業博覧会 寛永寺蔵

明治23年、内国博覧会が舞台です。近代日本では新しい文明の成果や他国の文化を人々に伝える啓蒙的な役割を果たすためにと、勧業博覧会は位置付けられた。東京では明治10年(1877)に、上野公園で政府主催・第1回内国勧業博覧会が開催された。内国勧業博覧会は以後、明治14年(1881)上野、明治23年(1890)上野、明治28年(1895)京都、明治36年(1903)大阪と5回が開催された。

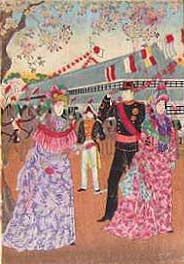

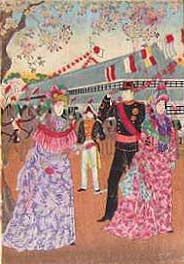

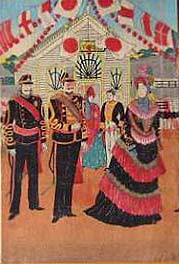

「第三回内国勧業博覧会」明治23年3月29日付 大阪朝日新聞掲載

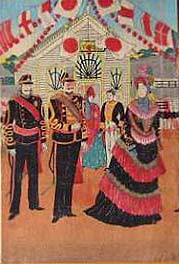

「第三回内国勧業博覧会」勝月画 新公も中央の紳士のような正装だったのでしょう。

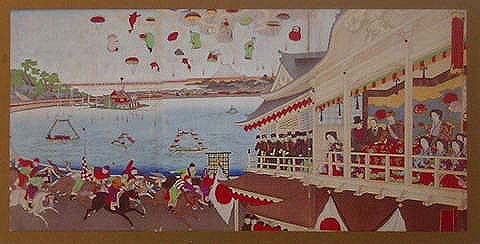

第3回内国勧業博覧会では、東京上野不忍池の畔にあった競馬場で「臨時大競馬会」が開催された。競馬開催の目的は馬の優劣を審判し、馬種の改良を奨励することであった。なので、馬券は売られなかった。

上の2枚の浮世絵は明治23年博覧会の時に、同時開催された競馬。

上の2枚の浮世絵は明治23年博覧会の時に、同時開催された競馬。

絵図をクリックすると大きくなります

左;競馬風景の絵葉書(部分)

明治17年(1884)から、競馬が行われた。競馬場では同年11月に天皇臨席のもと第1回の競馬が行われ、以降明治25年(1892)まで春と秋に競馬が行われた。

4.言葉

■円通寺;(荒川区南千住1−59) 江戸時代「下谷の三寺」として下谷・廣徳寺、入谷・鬼子母神と共に、箕輪の圓通寺として、有名であった。

百観音というのは円通寺の通称で門前に(秩父・板東・西國)の観音像を安置した観音堂が有った為。ただし安政2年の大地震にて倒壊、現在三十三体が本堂に安置されている。ここに彰義隊の遺骸266体を埋葬する。また、寛永寺黒門が移築されている。

http://www6.plala.or.jp/entsuji/

■三毛(みけ);猫の毛色で、白・黒・茶の3色の毛がまじっているもの。また、その猫。三毛公。

■面ずれ;武術稽古のおり面を着けるが、激しく稽古をした者はこめかみ辺りに擦れた跡が残る。そのキズ跡。

■大黒傘(だいこくがさ);大坂・大黒屋から売り出した番傘。紙厚く骨竹が粗く繋糸の強いもの。粗末だが丈夫な作りで、江戸では番傘の総称になった。こんな頑丈な傘で叩かれたら、さぞ痛かったでしょう。

■大黒傘(だいこくがさ);大坂・大黒屋から売り出した番傘。紙厚く骨竹が粗く繋糸の強いもの。粗末だが丈夫な作りで、江戸では番傘の総称になった。こんな頑丈な傘で叩かれたら、さぞ痛かったでしょう。

右図;「御竹蔵の虹」部分 北斎画 名入りの傘が大黒傘、真ん中が蛇の目傘。江戸時代は道が悪かったので、雨が降ると履き物は懐にしまってみんな素足で歩いた。

■讒訴(ざんそ);かげぐち。かげごと。広辞苑

■荒神(こうじん)様;三宝荒神(サンボウコウジン)の略。竈(カマド)の神。通常台所のかまどの上に吊る棚の上に祀られる。(これを荒神棚と言う)広辞苑

■手織木綿の一重物に、小倉の帯;手織り木綿で作られた、裏をつけない、一重(単物)の和服。初夏から初秋へかけて着る。丈夫で涼しく奉公人も多く着た。

小倉の帯は経糸(タテイト)を密にし、緯糸(ヨコイト)を太くして博多織のように織った綿織物。小倉地方の産で帯地・袴地とする。大変丈夫であり、また、水につけると布地が引き締まり、更に丈夫になる。縦縞模様が多く布地に光沢があり、洗濯をするたびに光沢が増す。

5.「権十郎の芝居」 岡本綺堂作

円生が文芸物を朗読しているのに、山本周五郎「水たたき」、宇野信夫「霜夜狸」、鈴木泉三郎「生きている小平次」、森鴎外「高瀬舟」、岡本綺堂「権十郎の芝居」などがあります。

「権十郎の芝居」は、腕が立つ武士であったが芝居大好き人間の主人公が、枡席で隣り合った観客と役者の贔屓で大喧嘩。その帰り道、その夫婦を切り捨ててしまいます。友人に打ち明けますが、大事の前だから黙っているように言われ、上野戦争の前日五月十四日、最後の芝居を見に行きます。あれほど嫌っていた役者が見違えるほど上手くなっていたのに驚き、自分の眼力の無さに反省する。翌日、彰義隊として上野の山に参戦する。

同じ舞台、同じ時間、に全く違う話が上野戦争という舞台で、方や新公の官軍側、方や旧幕府側として対峙する事になります。

舞台の上野戦争を歩く

上野公園に当時の面影を探して歩きます。

JR上野駅山下口(南口)を出ると、右側に上野公園。南に大通り(中央通り)をチョイと行くと公園入口があります。ここら一帯を山下と言って、この噺の舞台「古河屋政兵衛の立ち退いた店」が有ったのでしょう。

公園階段を上がると、似顔絵屋さんがいつも居て繁盛しています。右に階段があって西郷さんの銅像がある階段口、その先がだらだらの上り坂で、この入口に円通寺に移設された黒門がありました。後ろ(南)側は中央通り、上野広小路と呼ばれたところで、落語の殿堂、上野・鈴本演芸場があります。

西郷さんの銅像がある広場に上がります。ここは上野公園の一つの観光スポットですから、いつも大勢の観光客がレンズを向けています。

その左奥と言っても、20mと離れていません。そこに、彰義隊の墓碑が建っていて、台東区教育委員会説明板からの写真が上記説明の中の「彰義隊奮戦の図」です。上野戦争時は多くの若者が命を落としたところなのに、今は手を合わせる人より首を傾げる人の多い、歴史の彼方になった墓碑です。

ここから北に、清水観音堂、上野の森美術館、東京文化会館、西洋美術館、科学博物館と歩いていくと、その先に両大師と呼ばれる開山堂と輪王殿が有り、その輪王殿の正面にある門が「寛永寺旧本坊表門」です。公園の正面黒門から比べると格が断然違います。皇室から招かれた宮様がお住まいの正面門ですから豪勢なのでしょう。この門にも上野戦争時の弾痕跡が扉に穴を開けています。

その左(西)隣に国立博物館があります。ここが、寛永寺旧本坊跡で博物館裏には当時の庭園が今に残っています。国立博物館正面に先ほどの寛永寺旧本坊表門が有りました。

ここを背中に公園中央を見ると大きな空間の中に大噴水があります。この場所には寛永寺の元・根本中堂があったところで、寛永寺の中核を担っていた本堂跡です。公園中央を抜けて、動物園先を右に下りると不忍池に出ます。

不忍池の中央に弁天島があり、その中心に有るのが弁天堂です。いつも屋台の店がならび、トウモロコシやイカ焼きや焼きそばの匂いがただよってきます。子供連れでは黙って通れない禁断(?)の参道です。

不忍池畔には「駅伝の歴史ここに始まる」の碑があり、これによると我が国で初めて駅伝が大正6年(1917)4月に3日間、京都からスタートここでゴールしたと記されています。また博覧会もこの地で開かれました。いまは不忍池南端で古道具市が開かれています。

上野を離れます。

三ノ輪とは言っても地名では南千住の円通寺には彰義隊の墓があります。山門を入って正面本堂の左側にフェンスに囲まれた中に彰義隊の墓があります。毎年供養が行われているのでしょう、塔婆が立っています。その左側に同じ大きさで、その後の彰義隊の供養墓が建っています。この一角には遺体収容で助力した三河屋幸三郎の墓、隊士の追悼碑が多数建ち並んでいます。

その正面側に銃弾の貫通穴が空いた黒門が建っています。門は左右対称な門で、外側から見て右側が「御成門」といって将軍専用の門で、左側が「黒門」で、将軍以外の一般用門です。西洋にあるような大きな城門でなく、ごく普通の、それも骨組みだけのシンプルな門です。外から手を入れてカンヌキを外せば簡単に開門できそうです。これでは守るどころか、境内に簡単に踏み込まれてしまいます。白兵戦になったら、武器と兵士の数で戦う前から勝敗は決していたのも同然です。

蔵前の松平西福寺で彰義隊の話を聞きました。遺体が放置されていたので、有志が芝増上寺に運び込もうと思ったら断られ、ここなら良いだろうと言う事で戸板に乗せて132体運び込まれた。手厚く葬られ墓石が建てられたが当時政府の逆賊だったので「南無阿弥陀仏」とだけ刻まれた。過去帳にもその様に書かれていると言う。その後、墓地が改装され隣の現在地に移動。遺骨はその時、上野(寛永寺?不明)に返された。それが現在まで残った墓石で、遺骨は入っていません。(奥様談)

私が確認したところでは、正面の文字だけで年号も施主も戒名も何も彫られていません。

地図をクリックすると大きな地図になります。

地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

|

彰義隊荼毘所ならびに墓所(台東区上野公園内)

上野戦争の翌日には、東征軍側の遺体は片付けられたが、彰義隊士の遺体は野ざらしにされた。のち円通寺の住職からの供養申請が許可になり、上野山王神社跡(現上野彰義隊墓所)で荼毘(だび)にされた。遺骨の一部は円通寺に移され墓が建てられた。残った遺骨を埋めた上野には明治2年、密かに、寛永寺の子院である寒松院と護国院の住職によって墓碑が埋められた。上野戦争生き残り隊士の小川興郷は、翌年に釈放になり、上野に彰義隊戦死者の墓をつくることに奔走した。

|

|

彰義隊墓所(荒川区南千住1−59円通寺)

慶応4年・明治元年(1868)5月15日

上野山王台において戊辰戦争で戦死した彰義隊士の遺体を、円通寺住職の供養申請により明治政府の許可が下り、寛永寺御用商人三河屋幸三郎と協力し、遺骸二百六十六体を上野山内にて荼毘に附しここに埋葬した。

|

|

黒門(荒川区南千住1−59円通寺)

彰義隊の墓所となった事が縁で、明治40年旧寛永寺の正面黒門がここに移設された。左右二ヶ所の入口があって、左側を「黒門」、右側を「御成門」と言い将軍専用の正門です。

弾痕が正面の写真からも確認できますが、裏から見た貫通部分の写真はこちら。

|

上野公園正面(台東区上野公園、黒門があったところ)

徳川三代将軍家光は天海僧正に命じて寛永寺を建てさせた。寛永2年(1625)のことである。その後大きな変化もなく幕末を迎えるが、彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが、オランダ人医師のボードワン博士の進言で明治6年1月の太政官布告により公園地となった。

山下のある公園正面入口ですが、写真・左正面に奥に入っていく坂道があります。その入口にあった門が上記、黒門です。

|

|

寛永寺旧本坊表門(台東区上野公園14輪王寺)

寛永寺の主人輪王寺宮法親王(りんのうじみや_ほうしんのう)が居住していた3500坪の本坊(現・東京国立博物館)があった。上野戦争の時、屋敷内は全て焼失し、この表門だけが奇跡的に残った。国立博物館の正門として使われていたが、関東大震災後本館を建て直す時、現在地に移築された。

扉には当時の弾痕が残っています。

|

|

寛永寺旧本坊跡(台東区上野公園・東京国立博物館)

寛永寺の主人輪王寺宮法親王が居住していた3500坪の本坊があった。その焼け跡に出来たのが、写真奥の国立博物館、その前に建っていたのが、上記黒門。手前噴水のところに、豪奢な国宝級の寛永寺・根本中堂が建っていた。

|

|

不忍池(台東区上野公園・弁天堂)

1625年江戸幕府が、西の霊場比叡山に対照させて東叡山寛永寺を営むや、開祖慈眼大師天海大僧正はこの池を琵琶湖に見立て、竹生島になぞらえて新島を築かせ弁天堂を建てた。この景観は江戸名所図絵の圧巻とされたが、20世紀に入ってからは一時、博覧会場、競馬場に利用されて池畔はますます賑わった。

|

|

西福寺(台東区蔵前4−16)

松平家・徳川家発祥の地にあった寺で、家康公が関東に入国する際、現在地に移転したといわれる。江戸浄土宗四ヶ寺の一つで、松平西福寺とも称された。

境内には江戸中期の浮世絵師・勝川春章の墓もある。又、墓所の片隅に高さ

2m余りの大きな墓碑の下には、戊辰戦争時に上野戦争で戦死した彰義隊士132人が合葬されていた。その彰義隊の墓

|

|

2010年2月記

次の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る

新政府軍は加賀藩上屋敷(現・東京大学)から不忍池を越えて大砲による砲撃を行った。彰義隊は東照宮付近に本営を設置し、山王台(現・西郷隆盛銅像付近)から応射した。西郷が指揮していた正面の黒門口からの攻撃が防備を破ると彰義隊は瓦解する。午後5時には戦闘は終結、彰義隊はほぼ壊滅・敗走した。

新政府軍は加賀藩上屋敷(現・東京大学)から不忍池を越えて大砲による砲撃を行った。彰義隊は東照宮付近に本営を設置し、山王台(現・西郷隆盛銅像付近)から応射した。西郷が指揮していた正面の黒門口からの攻撃が防備を破ると彰義隊は瓦解する。午後5時には戦闘は終結、彰義隊はほぼ壊滅・敗走した。

上の2枚の浮世絵は明治23年博覧会の時に、同時開催された競馬。

上の2枚の浮世絵は明治23年博覧会の時に、同時開催された競馬。 ■大黒傘(だいこくがさ);大坂・大黒屋から売り出した番傘。紙厚く骨竹が粗く繋糸の強いもの。粗末だが丈夫な作りで、江戸では番傘の総称になった。こんな頑丈な傘で叩かれたら、さぞ痛かったでしょう。

■大黒傘(だいこくがさ);大坂・大黒屋から売り出した番傘。紙厚く骨竹が粗く繋糸の強いもの。粗末だが丈夫な作りで、江戸では番傘の総称になった。こんな頑丈な傘で叩かれたら、さぞ痛かったでしょう。