|

落語「水たたき」の舞台を歩く

三遊亭円生の噺、山本周五郎作「水たたき(みずたたき)」によると。

1.水たたき

写真付きで広辞苑は、この様に言ってますが、私のイメージでは下図のアメンボだと思っていたのです。恥ずかしながら、ミズスマシは水面に落ちた甲虫類がもがき廻っていると思っていました。トホホ、おバカさんですね。

ミズスマシの成虫は淡水の水面を旋回しながらすばやく泳ぐ。同様に水面で生活する昆虫にアメンボがいるが、アメンボは6本の脚の先で立ち上がるように浮くのに対し、ミズスマシは水面に腹ばいに浮く。また、アメンボは幼虫も水面で生活するが、ミズスマシの幼虫は水中で生活する。

■八丁堀松屋町;二階建ての角店で、徳さんの料理店があった所。中央区八丁堀3丁目1〜10

■淺草並木;徳さんが最初に店を持った所で、おうらさんが泊まりに行った所。台東区雷門2丁目、駒形堂(駒形橋)から浅草寺雷門に至る200m程の”並木通り”(江戸時代は”雷神門前広小路”と呼ばれた)の両側の街。

■本所中之郷から深川六間堀;おうらの叔母さん、いせが住んでいた所。

■大川;(おおかわ)当時の江戸街中を流れる範囲で言う、現在の隅田川の別称。

■下谷;(したや)台東区の西部、上野公園から南一帯の地域。明治から23区が出来る昭和22年までは、下谷區と呼ばれた所。

■板場;料理屋でまな板を置く所。調理場。転じて、そこで働く者。板前。板元。板さん。板長。

■帳場;商店・宿屋・料理屋などで、帳付けまたは勘定などをする所。勘定場。会計場。料理の請求落ちは大変だが、食べてもいない物を付ける三流店もある。

■渡り料理人;一ヶ所に定住せず職場をあちこち替えて渡り歩く板前。

■四万六千日;(しまんろくせんにち)毎年浅草寺で開かれる縁日で、7月9,10日にお詣りすると、四万六千日お詣りしたと同じ御利益があると言われる特別な日。昔は旧暦の7月、今の8月中旬過ぎで、暑い盛りです。この日、境内では「ほおずき市」が開かれ、50万人以上の参拝が有る。四万六千日とは大変良い響きのある言葉ですが、46,000日は年数に直すと126年になります。この日に一回参拝すれば一生参拝しなくてもイイと言うほどの御利益です。二度と浅草寺には行かない? 毎年参拝すると、どうなることか。 舞台の並木から本所・深川・八丁堀を歩く

浅草寺前の入り口、雷門は平日でも休日でも、いつも人だかりが絶えない所ですが、その雷門に突き当たる道が並木通りで、淺草並木町と言われた所です。今の交通機関、地下鉄は雷門の東脇に駅がありますし、その東側の松屋百貨店の中には日光・鬼怒川に行く東武電車の始発駅になっています。その先の隅田川には水上バスの発着所があります。反対の西側にはバスの停留所が並んでいますし、その先には最近出来たつくばエクスプレスの浅草駅があります。

おうらさんの叔母さん、いせが住んでいた所はがらりと様子が変わって、貧乏だからと言い、二人の祝言の席にも遠慮していた人です。最初の住まい本所中の郷は、本所の北側一帯を指す地名で、ここに貧乏人が多く住んでいたかと言えばそれは間違い。ただ、志ん生が一時住んだ、なめくじ長屋はこの隣町に有りました。

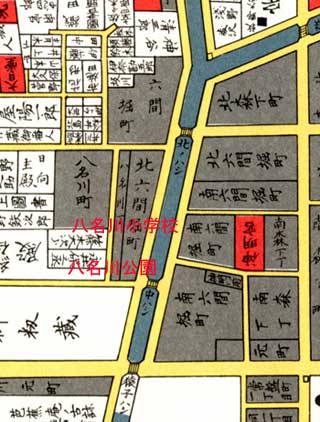

おうらさんが辰造の胸に帰った記念すべき、六間堀町です。現在の地図で見ても、Yの字状に埋め立てた跡が分かります。猿小橋跡は落語「札所の霊験」で仇討ちがあった橋です。深川神明宮は落語「一目上がり」で訪ねた所です。 それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。 2009年7月記 |