|

落語「代脈」の舞台を歩く

三代目三遊亭金馬の噺、「代脈」(だいみゃく)によると。

そのころ、中橋に尾台良玄という古方家の名医がございまして、銀南(ぎんなん)という弟子がありました。伊勢屋さんの綺麗な娘さんが向島の寮で療養中なので、この銀南を初めての代脈に行かせる事にした。

頭が少し与太郎さん状態の銀南であったので、詳しく対応の説明をした。「向こうに着いたら、番頭さんがお世辞にも『これはこれは、ようこそ』と迎えてくれる。その時どのような挨拶をする」、「医者は見識が大事だから『なんだ、この野郎!』」、「喧嘩しているのではないから品位を正して、頭を下げて『ハイハイ』という」。

「案内して奥の6畳に通してくれる。座布団が出るから遠慮無くズバリと座る。次にたばこ盆が出る。続いてお茶とお茶菓子が出る」、「お菓子は何が出ます」、「乗り出してきたな。いつもは羊羹が九切れ出るな」、「では、片っ端からパク付いて」、「品が無いな。食べてはいかん。そんなものは食べ飽きている、と言うような顔をする。でも、どうしてもと言う時は一切れだけ食べても良い」、「残りの八切れは?」、「紙にくるんで、お連れさんにと下さったら貰って良い」。

「奥の病間に通してくれる。おっかさんに丁寧に挨拶して、ひざをついて娘さんに近づき挨拶をする。脈を診て、舌を診て、胸から小腹を診る。この時左の腹にあるシコリには絶対触ってはならない」、「何でですか?」、「私も何だろうと思って軽く触れたら、びろうな話だが、放屁が出た」、「ホウキが出たんですか」、「いや、オナラが出た」、「ウソでしょ。あんな綺麗なお嬢さんがオナラをするはずがない」、「出物腫れ物で、仕方がない。お嬢さんも真っ赤な顔をした。お前だったら何という」、「や〜、女のくせしてオナラをした〜」、「そんな事言ったら、お客様を一軒しくじる。わしはその時、掛け軸を観ていて聞こえない振りをして『この二.三日のぼせの加減で耳が良く聞こえん』と頓知を働かせた。するとお嬢さんの顔色がス〜ッと戻った。決して触るでないぞ」。

着るもの一式先生のを借りて出かける事になった。

駕籠に初めて乗るので舞い上がっている。頭から乗ろうとして上手く乗れず、駕籠が上がれば「キャー」っと声張り上げ、道行く人に声を掛けて笑われる。「ホーホー」と言ってくれよ。やだったら駕籠の中から声出すよと、声を張り上げバカにされる。初めのうちは騒いでいたが、そのうち静かになり、イビキまでかき始めた。着いたと声が掛かれば、駕籠の中で立ち上がり、したたか頭を打ち付ける銀南であった。

出迎えの手代に「ハイハイ」と言いつつ「この下駄、先生のだから仕舞っておいて」で、また駕籠屋にバカにされる。部屋に通され座布団を催促し、たばこ盆を所望するが、出たら「私はたばこは吸わない」。お茶を催促し、お茶菓子を所望すると、いつもの羊羹が九切れ出た。無理矢理勧めさせ、いただき、残りの八切れを包ませた。

ご老母、娘に挨拶をし、脈を取って驚いた。痩せて毛むくじゃらな娘だと思ったら、猫であった。娘の腕を取って「大丈夫です。脈はあります」。「舌を診せてください。鼻の頭を舐められますか。出来ない? 猫は舐められるのに。いいですよ、舐められなければ、そのような薬を出しますから。では、お腹を拝見」。有った有ったとシコリを発見。こんなお嬢さんがオナラをするなんて・・・、先生はそっと触っただけなのに、グイッとやる気で押したからたまらない。すごい大きな音のオナラが出た。

銀南ビックリして、掛け軸を観るのも忘れて、「ご老母さん、この二.三日陽気の加減で耳が遠くなっています。何か用事があったら、大きな声でおっしゃってください」。「先日、大先生も同じ事言われましたが、若先生もお耳が遠いのですか」。

「えぇ、遠いんです。安心なさい、今のオナラはちっとも聞こえませんでした」。

1.中橋(中央区八重洲付近)

中橋は中央区八重洲、八丁堀を抜ける、八重洲通り

の東京駅辺りにあったが、江戸時代中期には既にこの橋はなかった。俗名(地域名)として使われていたのでしょう。 中橋は中央区八重洲、八丁堀を抜ける、八重洲通り

の東京駅辺りにあったが、江戸時代中期には既にこの橋はなかった。俗名(地域名)として使われていたのでしょう。

東京駅東口が八重洲口で、正面に突き当たるように接している大通りが八重洲通りでそれと交差する中央通りの通り三丁目交差点付近。

道具屋の加賀屋佐吉や名医・尾台良玄はこの辺りに住んでいたのでしょう。

写真をクリックすると大きな写真になります。左中央に中橋、右上に江戸城天守閣が描かれています。

寛永10年代(1633〜42)「江戸名所図屏風」部分。江戸東京博物館にて。元資料・出光美術館所蔵。

落語「金明竹」より

■向島の寮;淺草から隅田川を渡った東岸・本所の北側の地名。江戸時代は風光明媚な畑地で農家が多かった。寮とは別荘。病気療養にはうってつけの場所であったのでしょう。

円生や文朝は蔵前の伊勢屋さんに直接銀南を代脈に伺わせています。

■蔵前;台東区蔵前。隅田川に架かる蔵前橋の西岸の街。ここに伊勢屋さんの店があった。江戸幕府の米蔵があったので蔵前と言われるようになった。淺草御蔵前通り(現・江戸通り)には米を現金に換える”札差し”が軒を並べ繁盛していた。

写真;蔵前橋西詰めにある淺草御蔵跡の碑

2.医者

江戸時代の医者は一般的には徒弟制度で、世襲制であったが、誰でもなれた。

しかも、医師免許も教習もなければ資格もなかった。なる資格は”自分が医者だ”という、自覚だけであった。医者になると、姓を名乗り、小刀を腰に差す事が許された。

日本に医師免許規則が出来たのは、明治16年(1883)になってからで、治療法も東洋医学から西洋医学へと変わっていきました。

江戸時代の医者は市中で開業している町医者のほか、各藩のお抱え医者、幕府の御典医まで居て、種類、身分、業態は様々であった。医者は大きく分けて、徒歩(かち)医者と駕籠(かご、乗物)医者とがあった。つまり、歩いてくる医者と駕籠に乗ってくる医者であった。例えば文化文政(1804〜1829)の頃、徒歩医者が薬1服(1日分)30文とすると、駕籠医者は車賃を含めて薬1服80〜100文と高価であった。この頃、職人の手間が400文であった。高くても往診に来てくれと言う、名医であったら、別に食事代も付けたりした。

医者はこの噺の中にもあったが、当然ご用聞きが出来ず、患者が来るまで待たなくてはいけない。幇間のように金持ちの旦那にべったり付いていた医者もあります。落語の中にはこのクラスの医者がゴマンといます。店(おたな)で病人が出ると、「あの医者はいけません、本当の医者に診せないと殺されてしまう」、と言う物騒な医者も居ます。また、”ヤブ医者”ならまだしも、ヤブにもならない”タケノコ医者”ではもっと困ったものです。落語「夏の医者」にも出てくる医者は、忙しくないので、患者が居ない時は畑仕事をしています。薬は葛根湯しか出さない”葛根湯医者”や、何でも手遅れにしてしまう”手遅れ医者”は落語界では大手を振って歩いています。

料金に公定相場はないので、自分で勝手に付けられましたが、名医ならば患者が門前市をなしますが、ヤブであれば、玄関に蜘蛛の巣が張ってしまうでしょう。で、自然と相場のような値段が付いてきます。またヤブは自然淘汰されていきます。ですから、無能な者が医者だと言っても長続きはしませんでした。

江戸の医者で最高の医療費を取ったのは、慶安3年(1650)堀田加賀守を治療した幕府の医官狩野玄竹(げんちく)であった。その金、幕府から千両、堀田家から千両、合わせて二千両であった、と言われている。

第108話・落語「死神」より

長屋の八っつぁんや熊さんが、早々医者に掛かれるものではなかった。やはり自分で養生するより仕方がなかった。

江戸末期から明治初期の医療器具 江戸東京博物館所蔵。

■脈診と腹診;江戸後期に西洋医学が入ってくるまでの東洋医学では、人体の構造をあまり重要視していなかった。人間の健康は、五臓六腑の調和にあるとした。五臓は「心臓、肝臓、脾臓、肺臓、腎臓」、六腑は「大腸、小腸、胆、胃、三焦(*)、膀胱」をいう。五臓六腑を支えるのが「気」で、五臓六腑の調和が崩れた状態を「病気」とみた。内科に関して東洋医学では、望(目で診る)、聞(音や匂いで判断する)、問(症状を質問する)、切(脈診と腹診)の四診が基本の診察方法だった。中でも脈をとる「脈診」と腹部に触れる「腹診」を重要視した。この噺の「代脈」の大先生も若先生も、こうした診察方法を行っている。

小学館「江戸時代の東洋医学」ホームページより http://www.gakken.co.jp/kagakusouken/spread/oedo/05/kaisetsu2.html

*

三焦(さんしょう);漢方でいう六腑のひとつ。上中下に分れ、消化吸収および大小便の排泄をつかさどる。もともと無形有用のものとされ、「黄帝内経霊枢」に「上焦如霧、中焦如薀、下焦如漬」といい、また上焦は胸中に、中焦は腹部で臍の上に、下焦は臍の下に位するという。みのわた。実際は架空の物で実在しない腑蔵。

■古方家(こほうか)

昔の方法。特に、漢方の古医方。古医方を奉ずる漢方医。

古医方;江戸時代の漢方の医家の流派。思弁的観念的傾向を深めた金・元以後の医学(後世派)を批判し、経験と実証を重んずる古代医学の精神に基づいた治療の改革を主張。この説をとる医家を古方家という。江戸前期の名古屋玄医に端を発し、後藤艮山により確立され、香川修徳・山脇東洋・吉益東洞らがこの派に属する。

(広辞苑)

■代脈;代診。主治医に代って患者を診察すること。また、その人。

■尾台良玄(おだい_りょうげん); 実在の医者は「尾台良作(1799〜1870)」と言い、尾台榕堂(ようどう)と名乗っていた江戸後期の漢方医と思われます。榕堂は号。越後国中条(新潟県十日町市中条)に、医師小杉三鼎の四男として生まれる。ゆえあって信州小田井出身で江戸

中橋の医師であり師の尾台浅獄の家督を継いだ。「都下に医を善くするを以て名をあらわす者二人有り、一は尾台榕堂といい、一は浅田識此という」といわれたほどの名医であった。

『類聚方(るいじゅうほう)広義』、『方伎(ほうぎ)雑誌』等医学書を20点も執筆し、門人300余名を育成した。 実在の医者は「尾台良作(1799〜1870)」と言い、尾台榕堂(ようどう)と名乗っていた江戸後期の漢方医と思われます。榕堂は号。越後国中条(新潟県十日町市中条)に、医師小杉三鼎の四男として生まれる。ゆえあって信州小田井出身で江戸

中橋の医師であり師の尾台浅獄の家督を継いだ。「都下に医を善くするを以て名をあらわす者二人有り、一は尾台榕堂といい、一は浅田識此という」といわれたほどの名医であった。

『類聚方(るいじゅうほう)広義』、『方伎(ほうぎ)雑誌』等医学書を20点も執筆し、門人300余名を育成した。

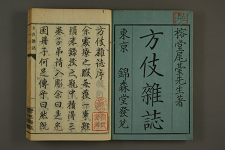

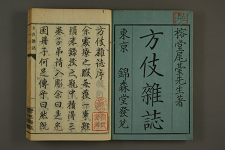

写真;『方伎雑誌』 早稲田大学図書館蔵

■落語の医者;「死神」、「疝気の虫」、「強情灸」、「犬の目」、「転失気」、「夏の医者」などの名作が有ります。

■葛根湯医者;この噺のマクラでもつかわれています。

風邪だからと医者に診てもらうと、葛根湯を処方するという。目がよく見えないからと言えば、葛根湯。お腹が痛いからと言えば葛根湯。歯が痛いと言えば葛根湯。何も言わず座っている人が居るので聞くと、連れの者だという。退屈でしょう、葛根湯を召し上がれ。

葛根湯のために弁護しておきますと、葛根を主材とし、麻黄・生姜(ショウキョウ)・大棗(タイソウ)・桂皮・芍薬・甘草を煎じつめた漢方薬。悪寒・口渇・身熱・悪風・肩凝り・下痢・嘔吐などに用いる。ま、万能薬であるのは間違いなさそうです。

多くの市販風邪薬には入っています。

3.駕籠

宿駕籠は今のハイヤーのようで、担ぎ手は店に雇われ生きのいい若者が、仕立てのいい駕籠で送り迎えをしていた。料金も高く、祝儀も弾まなければならなかった。しかし、「江戸勘」の提灯を棒端に下げた駕籠で乗り付けると、幅が利いたので、見栄の世界では高くても宿駕籠を利用したがった。

辻駕籠はタクシーのように、流していて、客の居そうな所で客待ちをしていた。落語「蜘蛛駕籠」にもあるように、街道筋の茶店などで客を引いていた。当然個人営業で料金が安かったので、駕籠の多くは宿駕籠のお下がりを使っていた。

この噺に出てくる駕籠はハイヤーやタクシーのように不特定多数の乗り手が使うのではなく、お抱え自家用車のように医者が専属に抱えていた。 この噺に出てくる駕籠はハイヤーやタクシーのように不特定多数の乗り手が使うのではなく、お抱え自家用車のように医者が専属に抱えていた。

「医者出世 藪から棒の四枚肩」 江戸川柳

流行り医者に出世して、すなわちヤブ(医者)から棒(駕籠の棒)が2人ではなく4人でかつぐ立派な駕籠に乗る身分になった。という川柳。

医者には大きく分けて、歩行(かち)医者とこの噺の主人公のような乗物医者があった。当然乗物医者の方が名もあり、薬礼も高く、車代から食事代も加算され歩行医者の倍以上の薬礼がかかった。

写真;津山藩参勤交代の駕籠。大名行列で使ったもので、前後4人で担いだ。川柳の医者はこのような駕籠で行ったのであろうが、銀南は2人で担ぐ駕籠で代診に行きました。

写真をクリックすると大きくなります。江戸東京博物館所蔵。

駕籠というのは以外と乗り心地が良いので、居眠りをするのも仕方がない事であった。

■掛け声「ホー、ホー」;銀南が担ぎ手に、「黙って担がないで、掛け声を出しながら担いでよ」と言うと、「あれは、法によって通るから、どいて下さいという意味なんだ」と、説明しています。ワッショイ、ワッショイ、では可笑しいし、セイヤー、セイヤーでも御神輿担いでいるようで変ですよね。やはり「ホー、ホー」が合いますね。

4.屁

1.飲みこんだ空気や、腸の内容物の発酵によって発生したガスが肛門から排出されるもの。おなら。ガス。

2.値打ちのないもの、つまらないもののたとえ。「―の河童」「―理屈」

広辞苑

屁でもない;非常にたやすいことである。取るに足りないことである。「それくらい―」

屁とも思わぬ;物の数とも思わない。軽んじて眼中におかない。

屁にもならない;何の役にも立たないつまらない事だ。「―事を言う」

屁放(ヒツ)て後(ノチ)の尻すぼめ;失敗をしてからあわててとりつくろおうとすること。

広辞苑にも屁に対する言葉が載っています。

落語にも「転失気」と言う有名な落語もあります。

また、落語「四宿の屁」で千住宿の出来事。呼び寄せておきながらチットモ来ないと愚痴っていたが、気配を感じて狸寝入りをしていた。花魁が部屋に入って来るなり枕元で”ぶ〜う” 揺り起こしてお客に聞いた「今の知っているでしょ」、「何が」、「知らないの。大きいのが・・・」、「大きいのがって、何が」、「大きい・・・、う〜、地震サ」、「地震ッ!、屁の前か後か?」。

このような下品な話を、上品に語るのはやはり、年期がいるのでしょうね。

舞台の中橋・蔵前・向島を歩く

八重洲は落語「金明竹」で歩いていますが、早いもので3年経ちます。その3年間に街は大きく変貌しています。

東京駅東口中央の大丸デパートは無くなり、その左右に建つ超高層ツインタワービル・グラントウキョウの右側の高層ビルノースタワーに移転しています。サウスタワーを含めこれからの八重洲の顔になるでしょう。大丸の入っていた鉄道会館ビルを取り壊し、2期工事として、ノースタワー低層部(大丸)の増築とノースタワーとサウスタワーの間に4階建ての歩行者デッキ「グランルーフ」が建設される(2013年完成予定)ことになっています。なお、ツインタワーの間のビル跡地部分には新たな高層建築物を設けず吹き抜け状態とすることで、丸の内側に風の通り道を確保し、ヒートアイランド現象の抑制を促す効果が期待されています。

これは、夏の南風が東京湾から隅田川をさかのぼってきて、八重洲通りに沿って八丁堀・京橋・八重洲と流れ、東京駅を横断し丸の内から皇居に流れ着きます。都市化で熱気が動かない都心に東京湾の冷気が流れ込みます。その上、皇居は回りと比べて2〜3度気温が低いと言われています。その冷気が皇居の回りに流れ出して、都心を自然の風で温度を下げる事が出来ると言われています。そのために鉄道会館ビルを取り壊し、ビルを建てずに風の道を作るのです。気温が下がれば、病人も減る事でしょう。

蔵前は落語「蔵前駕籠」や落語「元犬」や落語「松葉屋瀬川」で歩いたところです。八重洲のような大きな変化はありません。中小企業や人形、造花屋、玩具、模型、靴、履き物、カバンなどの問屋や小売店が多く立ち並んでいます。

蔵前タウンガイド http://www.kuramae.taito.tokyo.jp/history/kuramae.html

向島と言えば芸者、料亭で有名ですが、前に落語「夢の酒」でお邪魔しているので

今回立ち寄りません。

しかし、それでは如何にもの感がありますので、行って来ました。行って来ましたと言っても、シンボルがあるような、なんら特徴のある街並みではないので、江戸の街はこうだっただろうと言う先入観で、隅田公園の風情から、当時の情感を汲み取ってください。また、隅田公園の隣にある、牛島神社に参拝、オナラ玉の全快を祈るのみです。

地図をクリックすると大きな地図になります。 地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

2008年

11月記

次の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る

|

実在の医者は「尾台良作(1799〜1870)」と言い、尾台榕堂(ようどう)と名乗っていた江戸後期の漢方医と思われます。榕堂は号。越後国中条(新潟県十日町市中条)に、医師小杉三鼎の四男として生まれる。ゆえあって信州小田井出身で江戸

中橋の医師であり師の尾台浅獄の家督を継いだ。「都下に医を善くするを以て名をあらわす者二人有り、一は尾台榕堂といい、一は浅田識此という」といわれたほどの名医であった。

『類聚方(るいじゅうほう)広義』、『方伎(ほうぎ)雑誌』等医学書を20点も執筆し、門人300余名を育成した。

実在の医者は「尾台良作(1799〜1870)」と言い、尾台榕堂(ようどう)と名乗っていた江戸後期の漢方医と思われます。榕堂は号。越後国中条(新潟県十日町市中条)に、医師小杉三鼎の四男として生まれる。ゆえあって信州小田井出身で江戸

中橋の医師であり師の尾台浅獄の家督を継いだ。「都下に医を善くするを以て名をあらわす者二人有り、一は尾台榕堂といい、一は浅田識此という」といわれたほどの名医であった。

『類聚方(るいじゅうほう)広義』、『方伎(ほうぎ)雑誌』等医学書を20点も執筆し、門人300余名を育成した。