■嶋田山遍照院;(墨田区吾妻橋1−3)

横浜市・護念寺だけが灸の本家ではありません。都内にも何ヶ所か治療所(寺)が有りまして、その一つがここ、浅草通りに面した新義真言宗智山派のお寺さん。寺といってもマンションの一部分で、2階が本堂、この寺の名が高いのはお灸でした。弘法様のお灸といわれ、創建の文久二年(1862)以来やっているという灸治療で繁盛して、膏薬もあった。これは開山の諦念和尚が高野山に篭っていたとき霊夢を得て始めたと伝わっていました。東京でも各地に「寺の灸」はあり、弘法大師の秘法の1つです。過去形で話していますのは、平成12年施術師の他界と共にこの灸法は途絶えてしまいました。写真をクリックすると大きくなります。

横浜市・護念寺だけが灸の本家ではありません。都内にも何ヶ所か治療所(寺)が有りまして、その一つがここ、浅草通りに面した新義真言宗智山派のお寺さん。寺といってもマンションの一部分で、2階が本堂、この寺の名が高いのはお灸でした。弘法様のお灸といわれ、創建の文久二年(1862)以来やっているという灸治療で繁盛して、膏薬もあった。これは開山の諦念和尚が高野山に篭っていたとき霊夢を得て始めたと伝わっていました。東京でも各地に「寺の灸」はあり、弘法大師の秘法の1つです。過去形で話していますのは、平成12年施術師の他界と共にこの灸法は途絶えてしまいました。写真をクリックすると大きくなります。

■森厳寺;(世田谷区代沢3−27)慶長13年(1608)に徳川家康の次男結城秀康の位牌所として建立された寺院です。「淡島の灸の森厳寺」としてせたがや百景の一つにも選出されたお寺さん。

■長国寺;(台東区千束3−19)ほうろくを頭に載せて灸を据える「ほうろく灸祈祷会(きとうえ)」が開かれる。長国寺は江戸時代初期の1630年に開山された日蓮宗の寺で、お酉様が開かれることで有名。

写真をクリックすると大きくなります。

写真をクリックすると大きくなります。

写真左;11月お酉様時の長国寺。鷲(おおとり)神社と並び建つ。06年11月一の酉にて。

写真右;ほうろく灸祈祷会。6月紫陽花時に行われます。写真、長国寺ホームページより

以上3寺院09年5月追記

2.マクラから

江戸っ子には負け惜しみが強く、ヤセ我慢する人が多く居るもので、

■江戸の朝湯は熱くて我慢できないほどであった。あまり熱くて顔だけ洗って出てきて、風邪を引いてしまった、と言う人も居たそうです。また、入ったのは良いが、あまりの熱さに「ぬるいヌルイ」と言いつつも、「口聞くな」、「顔を動かすな」、「動くな!」と大騒動。

■小さんのマクラでは;額の上に黒いアザがあるので聞いてみると、「次回からは背中にスエたお灸の上にスエなさい。」とアドバイスを受けたので、「上に上にとあがってきたら頭の上を通り越して額まで下がってきた。明日は目の上にするのかと思っていた。」という。「それは最初にした灸痕の上に重ねてしろと言うことだ」。

頭の上を通る時は熱かったでしょうね。

3.灸(きゅう)

私は灸については素人ですから。プロ中のプロ「せんねん灸」ホームページより紹介しましょう。

お灸は今から約三千年前、薬草の宝庫たる中国の揚子江に発祥しました。以来東洋医学、漢方療法として現代まで継承されてきたのです。地や時代を超えて自然と共存しようとする普遍的な考え方があります。

我が国へは、今をさかのぼる約千二百年前(平安朝の頃)、仏教伝来士によりもたらされました。明治初期まで医療の中心であり、漢方薬とともに広く民間療法として愛用されてきました。子供から大人まで病気にかからないよう、体力増進を主目的として行われていました。

お灸は日本で最も進歩し、その後ヨーロッパへと伝えられました。お灸に欠かせない「もぐさ」は「MOXA」として普及への道を歩んでいます。ストレスによる疲労、頭痛や腰痛、消化器系の不調など一般の医療では直りにくい症状への効果が期待されています。

お灸など東洋医学では私たちの体そのものが「自然」であると考えています。体が本来持つ力(自然治癒力)を高め活発にする、体に自然な医学です。病気を無理に抑えるのではなく、その原因を見きわめて改善することが大切だからです。

お灸は温感が強ければ強いほど効果があるというものではなく、「熱さ」を感じる時に「心地よさ」をともなうものが望ましく、施灸後に爽快感があればこそ継続していけるのだと存じます。「熱さを我慢して」それがかえって身体的、精神的「苦痛」になったのでは良い結果は得られません。

お灸は温感が強ければ強いほど効果があるというものではなく、「熱さ」を感じる時に「心地よさ」をともなうものが望ましく、施灸後に爽快感があればこそ継続していけるのだと存じます。「熱さを我慢して」それがかえって身体的、精神的「苦痛」になったのでは良い結果は得られません。

ツボの利点は、「1つのツボは1つの症状だけに働きかける」のではく、「身体全体のバランス(気・血・水)を整える」ことにあります。1つのツボでもケアを継続して行うことは、「気・血・水」を整えることへと収束していくことであると考えております。

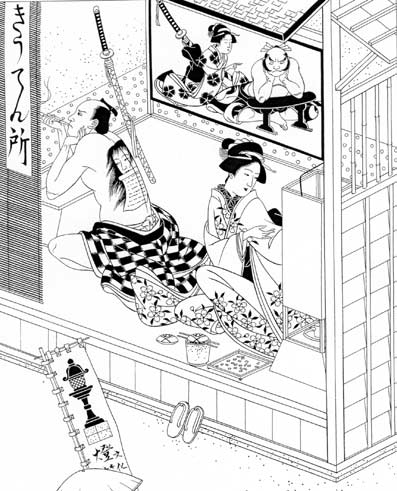

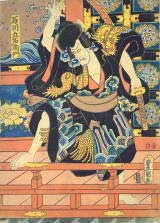

上図;「江戸版画」より

■モグサ;“もぐさ”は"MOXA"、「灸治療」は"MOXIBUSTION"といいます。

“もぐさ”って何から作られているかご存じですか?お餅にまぜておいしいお菓子としてよく食べるもの。別名「草餅(くさもち)」、そう「よもぎ餅」です。

「よもぎ」の大きな特徴として、葉裏(はうら)に銀白色の綿毛(わたげ)ができます。この綿毛(わたげ)が黄金色(こがねいろ)の“もぐさ”になるわけです。

まず天日で「よもぎ」の葉を乾燥させます。臼(うす)でひいたりついたりして葉の繊維をくだき、ふるいにかけてやります。この作業を繰り返すうちに、混ざりけのない良質な“もぐさ”ができてくるのです。「できてくる」と言いましたが、言葉どおり「自然にできてくる」ものなのです。

「せんねん灸」ホームページより http://www.sennenq.co.jp/

「お灸」という言葉は、かなり昔から、「お仕置き」、あるいは「制裁」という意味の比喩としても用いられてきた。90年頃までは新聞記事などにも、「汚職公務員に厳しいおキュウ」などと書かれたことがある。しかし、お灸は、東アジアの伝統的な優れた医療であり、こうした意味に使われるのは好ましくないと、日本鍼灸師会が主張、現在は使われなくなった。

また我慢比べではないので、熱さを我慢しながら受ける施術ではありません。

■現在の家庭用灸セット

灸の本家からいただいた試供品です。今、家庭用ではこの様な形をしています。

写真左;釜屋もぐさ本舗の「カマヤミニ」です。円筒形のプラスチックの中にモグサが入っています。

写真右;せんねん灸の、左「火を使わないタイプ」、中「火を点けるタイプ(熱さ弱)」、右「火を点けるタイプ(熱さ中)」。

4.石川五右衛門

その半生についてはさまざまな説があります。

その半生についてはさまざまな説があります。

幼名は五郎吉。幼い頃から非行を繰り返し、14歳か15歳の頃に父母を亡くす。19歳の頃からについては幾つかの説があり、主に「伊賀に渡り、忍者の弟子になった後、京を出て盗賊になった」とか「奉公した男性の妻と駆け落ちした」などがある。

百地三太夫(百地丹波)について伊賀流忍術を学んだが、三太夫の妻と密通した上に妾を殺害して逃亡したとの伝承もよく知られている。

その後手下や仲間を集めて、頭となり悪事を繰り返す。相手は権力者のみの義賊だったため、当時は豊臣政権が圧政や朝鮮出兵の失敗で嫌われていた事もあり、庶民のヒーロー的存在になっていた。

秀吉の甥・豊臣秀次の家臣・木村常陸介から秀吉暗殺を依頼されるが秀吉の寝室に忍び込んだ際、香炉が鳴って捕らえられる。その後、捕らえられた配下の一人に悪事や部下などをすべて暴かれてしまう。

文禄3年(1594)京都三条河原で一子とともに釜で煎殺されたという。

有名な釜茹でについても2つの説があり、子供と一緒に処刑されることになっていたが高温の釜の中で自分が息絶えるまで子供を持ち上げていた説と、苦しませないようにとひと思いに子供を釜に沈めた説がある。またそれ以外にも、あまりの熱さに子供を下敷きにしたとも言われている。釜茹でもお湯ではなく、油だったとの話しもある。

同じく辞世の句「石川や

浜の真砂は 尽きるとも 世に盗人の 種は尽きまじ」も有名となった。

最近では釜茹でではなく、釜煎りにされたという説が有力です。水も油も入れず、乾煎りですからその熱さは凄まじかったでしょう。火傷どころではありません。

それより、石川五右衛門という人が実在したのかどうかについても、諸説あります。芝居で脚色されかなり尾ひれがついているんでしょうね。

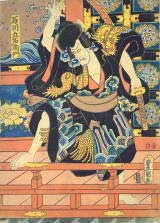

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 写真;国立国会図書館蔵

■八百屋お七;火付けの罪で、鈴が森で火あぶりになった娘。第28話落語「くしゃみ講釈」で紹介していますので

、詳しくはそちらもご覧下さい。

■お不動さんが火炎を背負っているような、カチカチ山の狸のような・・・

写真左;お不動さんの背中の火炎(東京・自性院蔵”不動明王”)

写真右;カチカチ山の狸の火炎(「にほんむかしばなし・カチカチ山」表紙から、出版・フレーベル館、黒井健画)

舞台の護念寺を歩く

横浜横須賀道路、通称横横道路港南台インターチェンジを出て真南の山の上にある護念寺が今回の目的地です。

しかし、真南に通る道はありません、と言うとウソになります。港南台インターチェンジを出ると環状3号線に交差しています。その南側の住宅地を抜けて、裏山の細い道を抜けると護念寺に抜ける近道がありますが、初めての時は急がば回れと言う

通り大回りですが、I・Cを出たら東

(東京湾方向)に向かって走ります。トンネルを抜けるとそこは雪国だった。いえ間違い、磯子カントリークラブの入口交差点。急激に右に戻るようなYの字の道を入ります。横横道路の高架をくぐって建築資材置き場のYの字角を

戻るように山の中に入っていきます。間もなく護念寺の本堂前に着きます。お疲れさま。

灸をして貰えば、この疲れも取れるでしょう。

山の奥深い所に建っているお寺さんで、竹林に囲まれて風情があり、鳥の鳴き声が聞こえる深山です。本堂の手前にお灸を施してくれる建物があってお客を待っていますが、1時間程散策していましたが誰も来ません。よく見ると要予約と看板が出ています。

なぜかホッとします。本堂の前を奥に進むと、山の中なのに車の疾走する音が聞こえます。キョロキョロしていると、足元に横横道路が見え、その手前のトンネルに車が走り去っていくのが見えます。そのトンネルの上の小道を行くと

清浄園に出ます。ここは新しく山腹に開いた霊園墓地です。見晴らしもよく、まだ空きがあるのでいかがですか。

ここの施術は膿が出る程の灸です。番号札を渡されたら困るので、声も掛けずにそ〜〜っと前を抜けて帰路に着きました。

家に帰って、家庭用で試してみました。ソフトクリーム状にうずたかく積み上げたモグサに点火したかったのですが、残念ながら裸のモグサはありません。

で、せんねん灸のお試しセット中、一番熱くないタイプ、”はじめておきゅうの体験にちょうどいい温度”の「レインボ〜」を試しました。

熱かった時取り去りそれを受ける灰皿を用意して始めました。

台座の接着シールを外し、モグサに点火、素早く手のツボ「合谷(ごうこく)」に置きます。当然火が下に移ってきますし、煙が立ち上っています。さぁ〜、五右衛門もお七もさぞ熱かっただろうと、思っていると燃え尽きてしまいました。

アララなんなのでしょう。熱くもありませんし、ツボに何か作用があったのでしょうか。狸に化かされているようです。ただ、部屋が線香臭くなってその匂いを追い出すのに苦労しました。縁側か濡れ縁でやるのが良いのかもしれません。

再挑戦を「火を点けるタイプ(熱さ中)」でやってみました。サンプル中一番熱いタイプです。点火してから1分半もすると上部のモグサは燃え尽きてしまいました。なぁ〜んだやっぱり熱くはないんだ、お不動さんと違って煙だけなんだ。と思っていたのは

大間違い。台座の中に火が潜り込むとチクチクと針で刺されるような痛みが走ります。「わ〜、石川五右衛門も八百屋お七もさぞ熱かったろう」。

ほんのり赤くなった合谷を見ながらタイピングをしています。

地図をクリックすると大きな地図になります。

地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

2008年7月記

次の落語の舞台へ 落語のホームページへ戻る

治療所に入ると回りの者が、この人は大丈夫でしょうかという顔をして見ていたので、あぐらをかいて背中を出して待っていた。そこにスエる奴が出てきて「熱いですが、治りますので、最後まで我慢をしてください。」と言うので、「たかが灸だろう。背中で焚き火をするんじゃあるまいし。どの位するんだ。」、「片側16ヶ所、両側32ヶ所やります。」、「それっきりか。全部いっぺんにやって貰おう」。本当はこんな小さなひとつでも熱いのに見得を切った。「本当に良いんですか。」、「俺の身体だ。やってくれ。」と言ったが、ホントはやらないだろうと思っていたが、さよでございますかと正直に32並べて、火を付け始めた。まな板の鯉であったし、熱くて我慢が出来ないが、外に逃げ出す訳にも行かず、回りの人達も先ほど番号を交換した女も感心しているように見えたので、我慢した。お不動さんが火炎を背負っているような、カチカチ山の狸が火を背負っているような気がした。

治療所に入ると回りの者が、この人は大丈夫でしょうかという顔をして見ていたので、あぐらをかいて背中を出して待っていた。そこにスエる奴が出てきて「熱いですが、治りますので、最後まで我慢をしてください。」と言うので、「たかが灸だろう。背中で焚き火をするんじゃあるまいし。どの位するんだ。」、「片側16ヶ所、両側32ヶ所やります。」、「それっきりか。全部いっぺんにやって貰おう」。本当はこんな小さなひとつでも熱いのに見得を切った。「本当に良いんですか。」、「俺の身体だ。やってくれ。」と言ったが、ホントはやらないだろうと思っていたが、さよでございますかと正直に32並べて、火を付け始めた。まな板の鯉であったし、熱くて我慢が出来ないが、外に逃げ出す訳にも行かず、回りの人達も先ほど番号を交換した女も感心しているように見えたので、我慢した。お不動さんが火炎を背負っているような、カチカチ山の狸が火を背負っているような気がした。

お灸は温感が強ければ強いほど効果があるというものではなく、「熱さ」を感じる時に「心地よさ」をともなうものが望ましく、施灸後に爽快感があればこそ継続していけるのだと存じます。「熱さを我慢して」それがかえって身体的、精神的「苦痛」になったのでは良い結果は得られません。

お灸は温感が強ければ強いほど効果があるというものではなく、「熱さ」を感じる時に「心地よさ」をともなうものが望ましく、施灸後に爽快感があればこそ継続していけるのだと存じます。「熱さを我慢して」それがかえって身体的、精神的「苦痛」になったのでは良い結果は得られません。

その半生についてはさまざまな説があります。

その半生についてはさまざまな説があります。