|

落語「金明竹」の舞台を歩く

三代目三遊亭金馬の噺、「金明竹」(きんめいちく)によると。

与太郎が表を丸く掃除しようとするし、水のまき方が悪いと叱られ、今度は二階の掃除を言い付けられたが、二階の座敷へ水をまくのでまた叱られる。

今度は店番をしていると、雨が降ってきた。雨宿りの見ず知らずの人にイイ傘を貸すので叱られ、傘を借りに来た人への断り方を教えられる。

鼠が出たので猫を借りに来たお隣の大宮さんに、「貸し猫はあったが、骨はバラバラ、皮は破れて使い道がないので、縄で縛って裏に放り込んである」。また叱られて、続けて猫の断り方を教えて貰った。

そこに目利きをして欲しいから、旦那さんは居ないかと使いが来た。「旦那はサカリが来て、とんと家に寄りつかなくなった。たまに帰って来たら、海老の尻尾でも食べたとみえて、ピイピイと垂れ流すので、マタタビをなめさせて寝かしてある」。ビックリして使いは帰ったが、「馬鹿ッ、猫じゃない。恥ずかしいので大和屋さんに行って来ます」と出掛けて行った。

中橋の加賀屋佐吉から使いが来て、与太郎に、「わてナ、加賀屋佐吉から参じました。

《はじめ丁寧に》先度(せんど)、仲買いの弥市(やいち)が取り次ぎました道具七品のうち、祐乗(ゆうじょう)光乗(こうじょう)宗乗(そうじょう)三作の三所物(みところもん)。ならびに備前長船(びぜんおさふね)の則光(のりみつ)、四分一(しぶいち)ごしらえ橫谷宗珉(よこやそうみん)小柄(こづか)付きの脇差ナ、あの柄前(つかまえ)は旦那はんが古たがやと言やはったが、あれ埋れ木(うもれぎ)やそうで、木ぃ~が違(ちご)うておりますさかいにナ、念のため、ちょっとお断り申します。

《だんだんと早口に》次はのんこの茶碗、黄檗山金明竹(おうばくさんきんめいちく)ずんどの花活(はないけ)、古池や蛙とびこむ水の音と申します・・・ありゃ、風羅坊正筆(ふうらぼうしょうひつ)の掛け物、沢庵木庵隠元禅師(たくあん・もくあん・いんげんぜんじ)張りまぜの小屏風(こびょうぶ)、あの屏風はなァもし、わての旦那の檀那寺が兵庫におましてナ、ヘイ、

《ひどく早口で》その兵庫の坊主の好みます屏風じゃによって、表具にやり、兵庫の坊主の屏風になりますとナ、かよう、お言伝え願いまぁ。」

早口の関西弁で、まくし立てるので、与太郎にはさっぱりわからない。与太郎が解らないからと、もう一度同じ口上を言わせた。おもしろい乞食が来たとおかみさんに店に来て貰い、二人で聞いたが解らない。「これに小言を言っていたので、良く聞き取れなかった」と、いやがる使いにもう一度同じ口上を言わせたが、早口に言って逃げるように立ち去った。

そこに旦那が帰ってきた。奥様は与太郎がうつったような言い方になり、思い出しながら言うには、「中橋の加賀屋佐吉さんの仲買の弥一さんとおっしゃる人が、気が違ったから・・・お断りに参られたと・・・。それで、遊女を買ったんです。それが孝女で、掃除が好きで・・・それで、千艘(ぞ)や万艘とか言って遊んでて、それで寸胴切りにしちゃった。タクアンにインゲンマメばかり食べてて、のんこのシャー・・・それで、あの・・・備前の国に親船で行こうと思ったら、兵庫に着いてしまったんです。兵庫にはお寺があって、そこに坊さんがいるんですが、そのぉ・・・後ろに屏風が立ってて、屏風の後ろに坊さんがいるんです。これって何でしょう」。

「子供がナゾ掛けしているようで、分かんないな~。」、「思い出しました。それで、古池へ飛びこんだんです」

。

「古池に飛び込んだ? なんだいそりゃ。あの人には、道具七品の手金を預けてあるんだが、買ってかなぁ~?」

「いいえ、買わず(蛙)でございます」。

1.『金明竹』(きんめいちく)

中橋の加賀屋佐吉から使いのものが来て、早口の関西弁で、それに符丁を混えてまくし立てるので、与太郎さんも奥さんもさっぱりわからない。その口上にでてくる、難解な単語達が私をも苦しめます。それを調べてみると・・・、

■祐乗(ゆうじょう);後藤祐乗(1440~1512)。室町中期の金工。名は正奥。通称、四郎兵衛。法印。美濃の人。足利義政に仕え、刀装具を作ったが、鑽法・図様・地金に新機軸を出し、後藤家の開祖となる

。金工・後藤祐乗一門の作品を後藤彫といった。

奥様が言っていた「遊女」でない事がこれで分かります。

■光乗(こうじょう);後藤光乗。名は小一郎、諱(いみな)光家、祐伯。京都の後藤家四代目の金工家として名高い。元和6年(1620)没、行年92歳。

■宗乗(そうじょう);後藤宗乗。名は二郎、諱(いみな)を祐宗、光武。通称は四郎兵衛。初代祐乗の子で後藤家二代目を継ぎ、晩年は法眼に叙せられ京都より近江国坂本に閑居した。作風は父祐乗に似ているが穏健な彫法。天文7年(1538)没、行年78歳。

後藤栄乗作、目貫「貳疋蟹」 後藤栄乗作、目貫「貳疋蟹」

延享3年(1746)11月に譲渡されていますが、この時の価格はなんと”25両”と言う書き付けが残っています。大きさでは言えませんが、小指の先ほどの大きさが二つです。

刀剣博物館所蔵。07年10月写真追加。

■三所物(みところもの);刀剣の付属品である目貫(めぬき)・笄(こうがい)・小柄(こづか)の3種をいう。江戸時代、刀装中の主要な金具として、同じ意匠を同一作者に作らせ、揃いとして尊重した。後藤祐乗らのものが名高い。

「吉野龍田図大小揃金具」の内三所物。

後藤一乗(1791-1876)作

重要文化財 東京国立博物館所蔵

上から「笄」、「小柄の柄」、「目貫」

07年10月写真追加。

・目貫(めぬき);刀剣類の柄の側面につける飾り金物。刀心を固定させる目釘の鋲頭や座の飾りとするのを真目貫(まことのめぬき)といい、近世、装飾化して目につきやすい位置に飾るのを飾目貫(かざりめぬき)という。

・笄(こうがい);刀の鞘の差し表に挿む箆(へら)に似たもの。髪をかきあげ、また、烏帽子(えぼし)・冑(かぶと)などをかぶった時、頭のかゆい時に掻くのに用いたという。

江戸時代の女性が頭の飾り物として乗せていたのも、同じ用途の笄(こうがい)です。

一見ペーパーナイフのようなもので、これで袋とじの中を見ていたのであろうか。(^_-)

・小柄(こづか);刀の鞘(さや)の鯉口の部分にさしそえる小刀(こがたな)の柄。また、その小刀。

■備前長船(びぜんおさふね);岡山県(備前国)邑久(おく)郡にある町名。 長船物の略。

・備前刀;備前の刀工が製作した刀の総称。備前は全国の約半数近い刀工をもち、平安時代から幕末に及ぶまで名工を多く出した。古備前派・一文字派・長船派・畠田(はたけだ)派など。備前作り。

・長船物;長船の刀工が製作した刀剣。平安時代の正恒を祖とし、長光を始め、代々名工を出す。備前刀。備前物。

・光忠;鎌倉中期の備前長船の頭領刀工。刀形豪壮。刃文は大(おお)丁子。その作に織田信長愛蔵の刀があり、ほかに伊達政宗が小姓を斬ろうとした時、唐金の燭台を併せ切った太刀「燭台切光忠」がある。

・長光;(ながみつ)鎌倉後期、備前長船の刀工。足利将軍の宝刀「大般若長光」の作者。

下写真:国宝「長光」東京国立博物館蔵。 光忠の子で、親譲りの風格を漂わせる名刀。15年10月写真追加。

・兼光;鎌倉末~南北朝期の備前長船の刀工。同名が2代あり、正宗十哲の一人ともいう。作は豊臣秀次の愛刀「波游(なみおよぎ)」などが有名。

・長義;(ながよし。チョウギとも) 南北朝時代、備前長船の刀工。正宗十哲の一人で相州伝の作風を示す。同名が数代ある。

・元重;(もとしげ)鎌倉後期の備前長船の刀工。初代を古元重といい、同名が数代ある。また、伯耆(ほうき)に同名の刀工がいる。

■則光(のりみつ);備前長船派の刀工の一人(元享の頃活躍。1321年ごろ)。系図をひもとくと、備前長船派開祖・光忠→子・長光、真長→孫弟子・二代長光、景光、近景、俊宗、為宗、吉忠、家光、則光、俊光、宗長、真光、の中の一人であった。このメンバーから国宝の名刀が何本もでています。長光、真長、景光を長船三作という。

■四分一(しぶいち)ごしらえ;元来は銅

3に銀1を混ぜた日本特有の合金。暗褐色で美しい特殊の光沢を有するため、装飾用とする。朧銀

(おぼろぎん)とも。白四分一。

・朧銀;銀製の器物の表面を梨子地にして光沢を消したもの。四分一鑞(しぶいちろう)とは四分一すなわち朧銀を接合するのに用いる鑞。

■横谷宗珉(よこやそうみん);

(1670~1733)江戸中期の彫金師。その家は装剣金工の宗家である後藤家の下職で、代々彫金を業とし、宗珉に至ってその技大いに進歩した。小柄などの三所物を作り、写実的意匠に長じ、江戸町彫(まちぼり)の宗となる。

・片切彫(かたきりぼり);彫金技法の一。絵模様をあらわす線の片側を垂直に彫り、他の片側を斜めに彫ったもの。横谷宗珉が始めたという。

写真左;宗珉作「噛合虎図小柄」 18世紀の作 写真左;宗珉作「噛合虎図小柄」 18世紀の作

東京国立博物館所蔵

07年10月写真追加。

■小柄付きの脇差;

下図の脇差しに小柄が納められたもの。

上記写真;東京国立博物館。07年10月写真追加。

鐔(つば)のほかの刀装具として、本来刀身の茎(なかご)と柄(つか)を固定する釘の頭の装飾であった目貫(めぬき)、鞘口の表に指し添える理髪の道具とされた笄(こうがい)、鞘口の裏に指し添える小刀(こがたな)の柄である小柄、柄の両端の金具である縁(ふち)・頭(かしら)等があります。

■柄前(つかまえ);

刀の柄。また、その体裁。柄頭から鍔(つば)までの持つところ。

■古たがやと埋れ木(うもれぎ);鉄刀木(たがやさん)=マメ科の高木。マレー・インド東部などに自生。高さ

10~15m。葉は白色を帯び、やや革質。花は鮮黄色、花後、硬く巨大な莢(さや)を生ずる。心材は黒と赤の紋様があり、堅牢美麗で風雨に強く、銘木として建築

・器具に利用。

・埋れ木(うもれぎ);久しく埋もれていて半ば炭化した木。亜炭の一種で、宮城県広瀬川沿岸のものが著名。また、埋れ木で細工した器具や装飾品。仙台の名産。

噺の柄前に使われている材質の木は古くなって風合いの出た”たがやさん”ではなく、”埋れ木”だという。そのキィー(木)が違っていると御注進になっています。

決して、仲買の弥一さんが、気が違ったわけではありません。

■のんこの茶碗;

のんこう=京都の楽焼本家の三代、道入(どうにゅう)の俗称。陶工。京都楽(らく)家の三代目。常慶の長男。通称吉兵衛(1599~1656)、のち吉左衛門と改め、剃髪して道入といい、俗に「のんこう」と称した。楽焼代々中の名匠で、のんこう七種(獅子。升。千鳥。稲妻。黒楽。鳳林。若山。鵺。赤楽)など茶碗の名作を遺す。のんこう加賀七種(桔梗。善福寺。青山。霞。此花。香久山。今枝。黒楽)も有名。 ■のんこの茶碗;

のんこう=京都の楽焼本家の三代、道入(どうにゅう)の俗称。陶工。京都楽(らく)家の三代目。常慶の長男。通称吉兵衛(1599~1656)、のち吉左衛門と改め、剃髪して道入といい、俗に「のんこう」と称した。楽焼代々中の名匠で、のんこう七種(獅子。升。千鳥。稲妻。黒楽。鳳林。若山。鵺。赤楽)など茶碗の名作を遺す。のんこう加賀七種(桔梗。善福寺。青山。霞。此花。香久山。今枝。黒楽)も有名。

写真;のんこう作 赤樂茶碗 銘『寒菊(かんぎく)』 江戸時代前期

■黄檗山金明竹(おうばくさん・きんめいちく);黄檗山=中国福建省福清県南西の山。

789年正幹の開いた禅の道場(建福寺、のち万福寺)があり、宋代に最も栄えた。その万福寺の山号。

隠元は日本に渡来し、山城国宇治大和田に同名の黄檗山万福寺を創建。

・ 金明竹;マダケの変種。マダケ属に入り、竹稈は黄色で芽溝部は規則正しく緑色になり、葉には多少白条があります。昔から珍重され、主に庭園竹として鑑賞された。もとは中国の竹で、宇治の黄檗山万福寺の庭園の金明竹が名高い。 ・ 金明竹;マダケの変種。マダケ属に入り、竹稈は黄色で芽溝部は規則正しく緑色になり、葉には多少白条があります。昔から珍重され、主に庭園竹として鑑賞された。もとは中国の竹で、宇治の黄檗山万福寺の庭園の金明竹が名高い。

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/BotanicalGarden/HTMLs/kinmeitiku.html ここで金明竹が見られます。

写真は皇居東御苑の金明竹

■ずんど(寸胴)の花活(はないけ);上から下まで同じように太くて、くびれがない花活け。 ■ずんど(寸胴)の花活(はないけ);上から下まで同じように太くて、くびれがない花活け。

この噺では、金明竹で作られた寸胴の花活けです。

写真右;ずんどの花活け。東京国立博物館所蔵。07年10月写真追加。

■古池や蛙とびこむ水の音と申します・・・ありゃ、風羅坊正筆(ふうらぼうしょうひつ)の掛け物;風羅坊=松尾芭蕉の別名。正筆=その人が本当に書いた筆跡。真筆。肉筆。・・・で、芭蕉肉筆の掛軸。

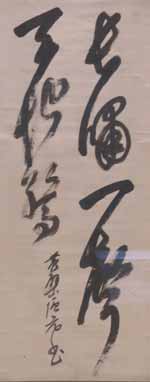

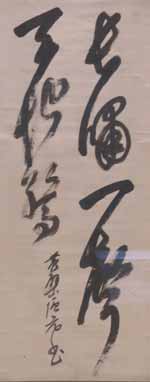

■沢庵・木庵・隠元禅師(たくあん・もくあん・いんげんぜんじ)

・沢庵(たくあん);(1573~1645)江戸初期の臨済宗の僧。諱(いみな)は宗彭(そうほう)。但馬の人。諸大名の招請を断り、大徳寺や堺の南宗寺等に歴住。

寛永6年(1629)紫衣事件で幕府と抗争して出羽に配流され、32年赦されてのち帰洛。徳川家光の帰依を受けて品川に東海寺を開く。 書画・俳諧・茶に通じ、その書は茶道で珍重。著「不動智神妙録」など。 書画・俳諧・茶に通じ、その書は茶道で珍重。著「不動智神妙録」など。

沢庵漬は漬物の一種。干した大根を糠と食塩とで漬けて重石でおしたもの。沢庵和尚が初めて作ったとも。

・木庵(もくあん);

(1611~1684)中国(明)泉州晋江の人で、隠元禅師に従って来日し帰化した。寛文4年(1664)黄檗宗第二世となった。約17年間の歳月をかけ、法堂など諸堂宇が立ち並ぶ大寺院を京都の宇治に完成させます。天和4年(1684)没、行年74歳。

・隠元(いんげん);(1592~1673)日本黄檗(おおばく)宗の開祖。明の福建省福清の人。名は隆(りゅうき)。承応3年(1654)日本に渡来。山城国宇治に黄檗山万福寺を創建。語録・詩偈集など開版されたもの多く、その書は茶席の掛軸として珍重される。諡号は大光普照国師など。

隠元豆は隠元が明(中国)からもたらしたものという。

右写真:東京国立博物館蔵。二行書「長嘨一声天地驚(ちょうしょういっせいてんちおどろく)」隠元書。 長く響く一声は天地さえも驚かせる、という意。15年10月写真追加。

■張りまぜの小屏風(こびょうぶ);小屏風に上記の禅師達の書き物を混ぜて張り込んだもの。茶席では珍重された。

どの品物も、超一級品で今に残っていたら、文化財ものばかりです。

2.道具七品とは

1.刀身は備前長船の則光、祐乗光乗宗乗三作の三所物、横谷宗珉四分一拵え小柄付きの脇差。

2.のんこうの茶碗。

3.黄檗山金明竹の自在。

4.遠州宗甫の銘がある金明竹の寸胴の花活け。

5.風羅坊(芭蕉)正筆の掛物。

6.織部焼きの香合。

7.沢庵木庵隠元禅師はりまぜの小屏風。

以上が、中橋の加賀屋佐吉店に依頼していた、道具七品です。金馬さんの噺の中には、3の自在と6の香合が入っていません。柳家小三治の噺「金明竹」より補てん。

または金馬さんの伝で行くと、

1.備前長船・則光の刀身。

2.祐乗光乗宗乗三作の三所物。

3.横谷宗珉四分一拵え小柄付きの脇差。

4.のんこうの茶碗。

5.金明竹の寸胴の花活け。

6.風羅坊(芭蕉)正筆の掛物。

7.沢庵木庵隠元禅師はりまぜの小屏風。

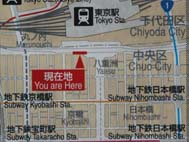

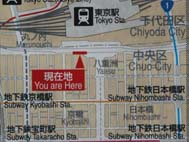

3.中橋の加賀屋佐吉

中橋は中央区八重洲、日本橋、京橋、八丁堀を抜ける、八重洲通り辺りにあったが、江戸時代中期には既にこの橋はなかった。俗名(地域名)として使われていたのでしょう。 中橋は中央区八重洲、日本橋、京橋、八丁堀を抜ける、八重洲通り辺りにあったが、江戸時代中期には既にこの橋はなかった。俗名(地域名)として使われていたのでしょう。

東京駅東口が八重洲口で、正面に突き当たるように接している大通りが八重洲通りでそれと交差する中央通りの通り三丁目交差点付近。

道具屋の加賀屋佐吉はこの辺りに住んでいたのでしょう。

写真をクリックすると大きな写真になります。左中央に中橋、右上に江戸城天守閣が描かれています。

寛永10年代(1633~42)「江戸名所図屏風」部分。江戸東京博物館にて。元資料・出光美術館所蔵。

07年9月写真追加。

■八重洲(やえす)の地名の起こり

ヤン・ヨーステンは、オランダの航海士で慶長5年(1600)イギリス人のウィリアム・アダムスらとともに豊後(今の大分県臼杵市)に漂着しました。その後、家康に迎えられてアダムスと共に江戸に出ると、家康の外交、貿易の顧問となり、世界情勢の説明などを行いました。

地名は、屋敷を与えられて住んだ所があったことに由来しています。その、ヤン・ヨーステンが訛って八重洲となったと言われています。

しかし、ヤン・ヨーステンの屋敷は、現在の明治生命館や三菱商事のあたりにあったと言われており、丸の内八重洲ビルの名称も見えます。そこはまぎれもなく千代田区の丸の内で、今の中央区八重洲の場所ではありません。

明治頃までは日本橋、京橋から丸の内に入るには、外濠を渡らなくてはいけませんでした。そこに架かっていた橋が呉服橋、鍛冶橋、そして丸の内の八重洲に通じる八重洲橋でした。

この八重洲橋が今の東京駅八重洲口の所に架かっていたのが地名の由来です。

大正3年(1914)、東京駅の開業の際には八重洲橋は撤去され、駅の乗降口も丸の内側にしかありませんでした。関東大震災後に東京駅八重洲口ができ、大正14年(1925)に再び八重洲橋が築造されました。しかし昭和23年の外濠の埋め立てにより橋は再び消え去りました。その堀が道になって外堀通りと呼ばれています。そして昭和29年(1954)に、日本橋呉服橋・槇町が八重洲と改称し、初めて中央区八重洲という地名が生まれました。

「乗車券購入者の行列」昭和22年(1947)頃、東京駅所蔵

入手難の乗車券を求め八重洲口から埋め立て中の外濠を渡り、外濠通りまでのびた行列。戦後間もなくの八重洲口で、濠を渡す橋が八重洲橋。現在は埋め立てられて濠も橋もありません。

「完成した市街高架線」 大正3年(1914) 東京市街高架鉄道建築概要より

新橋・有楽町間の銀座側より外濠沿いの高架線北方向を望む。濠の前方に見えるのが山下門(橋)、その左に帝国ホテルが見えます。その先の橋が数寄屋橋。線路前方霧にかすむところに東京駅がありました。現在もこのレンガ作りの高架は現役として使われています。

外堀は現在埋め立てられて高速道路が走りその下がショッピングセンターになっています。

以上モノクロ写真は東京駅丸の内側改修工事現場の塀に掲載された写真より。2008年10月追記。

舞台の八重洲を歩く

第64話「妾馬」で歩いた丸の内は、東京駅西側です。今回の東側は八重洲口と言います。大正3年に東京駅が開業した時の赤い煉瓦造りの駅舎は丸の内側で、八重洲側は大丸デパートの駅ビルになっています。

北隣の国際観光会館は今はもう無く、再開発工事の真っ只中にあります。ここに江戸時代、北町奉行所がありました。小さな石碑がありましたが、今は工事中なので片付けられて見当たりません。

大丸に並行して南北に走る大通りは江戸城の外堀跡になります。今は埋め立てられて外堀通りと名を変えています。この道路の下は名店街になっていて、飲み屋、食堂はもとより、お酒から落語のCDまで無いものはありません(はい!無いものは、ここには有りません)です。過日は堀であったので、区の境界線はこの道になっているので、東京駅そのものと大丸、駅前広場は中央区ではなく千代田区になります。

東から来て駅舎に突き当たる大通りは八重洲通りと言います。通りの左右に建ち並ぶビルはおすまししていますが、脇道に入ると、サラリーマン相手の飲み屋さんが軒を連ねています。一時の憩いの場になるのです。

この中の何処か一画に、中橋の加賀屋佐吉さんが住んでいたのでしょう。

東京駅を背中に八重洲通りを東に進むと、間もなく中央通りの交差点「通り三丁目」に出ます。このまま真っ直ぐ進めば、江戸時代岡っ引きや目明かしの親分達が多く住んでいた八丁堀です。

右に曲がれば京橋に出て、その向こうが銀座です。道路の名前も変わって、銀座通りとなります。新橋を越えれば旧東海道ですから、品川から気が向けば京まで足を延ばしても誰も文句は言いません。

元の交差点、通り三丁目を左に曲がれば、右側に高島屋デパート、その先が日本橋交差点。この交差点脇に白木屋から東急日本橋店と名前が変わったデパートが有った所で、今は大きなガラス張りの「COREDO日本橋ビル」が建っています。低層階はショッピング街で過日のデパートを思い出させますが、並んだ商品が、レベルの違いを感じさせます。上層階は外資系の保険会社が使っています。

その前を通り越した先に見えるのが、日本橋です。日本の道路元標が埋め込まれているのがここです。橋を渡った先の左側が第108話「死神」で紹介した、三越です。

地図をクリックすると大きな地図になります。 左図は道路案内板を撮影したもので、図の右側が北です。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

|

JR東京駅八重洲口(千代田区)

この駅ビルは鉄道会館と言われ、東京駅舎と大丸デパートが入っています。この地下は商店街になっていて、全国各地の物産が買えます。地方に行ったお土産をここで買って、アリバイ工作に使う輩がいるとも聞いています。

この前の並行して走る道路が外堀通りです。

|

|

八重洲通り(中央区)

東京駅を背中に八重洲通りを見ています。

外堀通りから八丁堀方向を眺めています。八丁堀の岡っ引きが十手をかざして走ってくるような事は、絶対ありません。

|

|

八重洲裏通り

丸の内側が整備されて高層街に生まれ変わっていますが、八重洲側はこの様な状況です。再開発の計画がありますが、今のところ目に見えるような大きな動きはありません。

この様な雑然とした町並みが人の心をホッとさせるのかも知れません。

|

|

八重洲通りと中央通り交差点

通り三丁目交差点から(北)日本橋方向を見る。

キリンの彫刻が異彩を放っているツムラビルです。右奥に高島屋デパート、その奥のガラス張りのビルが、日本橋交差点脇の東急デパート(元・白木屋)の跡に建ったCOREDO日本橋ビルです。 |

|

八重洲通りと中央通り交差点

通り三丁目交差点から(西)東京駅方向を見る。

正面のビルが東京駅舎、大丸デパートが入ったビルです。グリーンベルトの上に、丸が二つつながったレリーフが、地名の元になったヤン・ヨーステンの顔の彫刻です。

|

|

八重洲通りと中央通り交差点

通り三丁目交差点から(南)銀座方向を見る。

正面奥が高速道路に架かった京橋で、その先から銀座になります。その奥に見えるのが、明治の頃汽車が走った新橋始発駅の跡地、汐留の高層ビルです。

|

2005年9月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

|

後藤栄乗作、目貫「貳疋蟹」

後藤栄乗作、目貫「貳疋蟹」

写真左;宗珉作「噛合虎図小柄」 18世紀の作

写真左;宗珉作「噛合虎図小柄」 18世紀の作

■のんこの茶碗;

のんこう=京都の楽焼本家の三代、道入(どうにゅう)の俗称。陶工。京都楽(らく)家の三代目。常慶の長男。通称吉兵衛(1599~1656)、のち吉左衛門と改め、剃髪して道入といい、俗に「のんこう」と称した。楽焼代々中の名匠で、のんこう七種(獅子。升。千鳥。稲妻。黒楽。鳳林。若山。鵺。赤楽)など茶碗の名作を遺す。のんこう加賀七種(桔梗。善福寺。青山。霞。此花。香久山。今枝。黒楽)も有名。

■のんこの茶碗;

のんこう=京都の楽焼本家の三代、道入(どうにゅう)の俗称。陶工。京都楽(らく)家の三代目。常慶の長男。通称吉兵衛(1599~1656)、のち吉左衛門と改め、剃髪して道入といい、俗に「のんこう」と称した。楽焼代々中の名匠で、のんこう七種(獅子。升。千鳥。稲妻。黒楽。鳳林。若山。鵺。赤楽)など茶碗の名作を遺す。のんこう加賀七種(桔梗。善福寺。青山。霞。此花。香久山。今枝。黒楽)も有名。 ・ 金明竹;マダケの変種。マダケ属に入り、竹稈は黄色で芽溝部は規則正しく緑色になり、葉には多少白条があります。昔から珍重され、主に庭園竹として鑑賞された。もとは中国の竹で、宇治の黄檗山万福寺の庭園の金明竹が名高い。

・ 金明竹;マダケの変種。マダケ属に入り、竹稈は黄色で芽溝部は規則正しく緑色になり、葉には多少白条があります。昔から珍重され、主に庭園竹として鑑賞された。もとは中国の竹で、宇治の黄檗山万福寺の庭園の金明竹が名高い。 ■ずんど(寸胴)の花活(はないけ);上から下まで同じように太くて、くびれがない花活け。

■ずんど(寸胴)の花活(はないけ);上から下まで同じように太くて、くびれがない花活け。 書画・俳諧・茶に通じ、その書は茶道で珍重。著「不動智神妙録」など。

書画・俳諧・茶に通じ、その書は茶道で珍重。著「不動智神妙録」など。