東京23区のカラスは遊びすぎていると大変ですゾ。

いっそ、人間の女にしてしまえば良いんですよ。あっ!野ガラスはなれないんだ。

4.小梅

(こうめ)

杢蔵が住んでた所。三囲神社の裏の方が小梅と呼ばれた所です。江戸時代にはもっと広範囲な地域を指していて、向島から押上にかけて一帯を小梅と言った。現在、小梅小学校、小梅橋にその名を留めています。

5.屋根職人

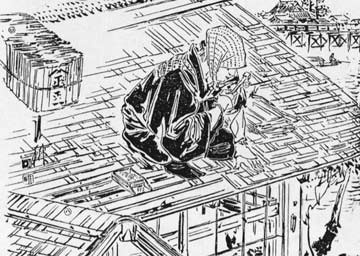

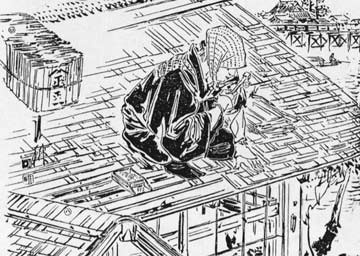

杢蔵が仕事としていたのはトントン葺(ぶ)きの職人さんです。瓦屋根を葺くのは瓦師という別の職人さんです。江戸の庶民にとって瓦屋根は高価で手が出なかった。

杢蔵が仕事としていたのはトントン葺(ぶ)きの職人さんです。瓦屋根を葺くのは瓦師という別の職人さんです。江戸の庶民にとって瓦屋根は高価で手が出なかった。

ヒノキを薄く剥いだ板を口に含んだ竹釘で、目にも止まらない早さで、吐き出しながら金槌で止めていった。杉板は耐久性がなかったが江戸では10年に一度は火事がある地でしたので、耐久性はこれで十分でした。

「屋根屋」部分 風俗画報72号 新撰百工図より

2010年10月追記

6.この噺「水神」について

「君の名は」で一世を風靡した脚本家菊田一夫が円生のために書き下ろした新作落語が「水神」です。円生は1963年11月15日の芸術祭参加第53回東京落語会で初演している。その後、1968年10月の第112回東京落語会でも演じています。新作ではあるが、民話風の噺としてなかなか秀逸なもので心に響きます。「羽衣伝説」や「葛(くず)の葉」もそれぞれ、「羽衣の松」

、「安兵衛狐」などと落語になっているのを考えると、民話やお伽話は、落語と素性が良いようです。

円生はこの事をマクラで演じています。

円生は菊田一夫から請われて芸術座で公演された「がしんたれ」に出演、以後何回か役者として舞台に上がった。その経緯で、何か落語を書いてもらえるかお願いしたところ、気い良く引き受けてくれたので、改めてNHKから依頼した。後日

、東京落語会に掛ける為にお願いしたが、忙しい人なのでなかなか出来てこなかった。落語会の日にちが迫ってきたので、改めて催促すると1枚、また1枚と原稿が上がってきた。原稿では古女房が押し掛けてきて、一緒になり一人息子を育て上げ、その女房にも先立たれ、寂しくなって大屋根から黒羽織に手を通して、魂だけが舞い上がるようになっていた。それではあまりにも寂しいので作者に了解をとって、今のような噺の姿になった。

(CDの解説から要約)

舞台の隅田川神社を歩く

落語「松葉屋瀬川」や「花見小僧

」で伺った東白鬚(しらひげ)公園内の木母寺の南隣が隅田川神社です。

昭和20年3月東京大空襲があって10万人の死者を出した。この教訓から墨堤通りのすぐ西側に火炎が延びないようにと高層のアパートが南北に屏風のように建てられた。この時、池

(入り江)の脇に鎮座していた、木母寺・梅若堂は川岸に移動させられて、木造建築と言う事でガラス・ショーケース(?)の中にお堂は納められてしまった。

また隅田川土手にあった隅田川神社(水神)は首都高速道路6号向島線建設の橋脚が建つ為、安政5年(1858)に建てられた本殿は、昭和50年(1950)やむ終えず南に25m移動となった。その地は有名な料理屋「八百松」が有った場所です。

元来、隅田川と墨堤通りに挟まれた東白鬚公園の緑地は隅田川の河川敷であった。隅田川に架かる水神大橋から土手ずたいに南に延びる一方通行の道には忍岡高校、木母寺、隅田川神社、排水ポンプ場と続いて居ますが、この道は当時無かった。だから、河川敷の向こう、河川の土手は墨堤通りになります。その向こう、東側はここ河川敷よりも低かったので、ポンプ場が出来るまで、雨が降るとよく冠水した。

当然河川敷の隅田川神社も台風の時は冠水して社務所は床上1m等と言う事もあった。しかし社殿は石垣で高くなっているので難を逃れている。

隅田川神社の裏は当然隅田川ですが、今、川は見えません。土手は高く石垣で積み上げられ、その上には首都高速道路が高架で走り、天から圧迫されるようです。隅田川神社と隅田川の間を高層な遮蔽物で仕切られてしまったので、隅田川に直接出る事も出来ません。水運の守護神だと言われますが、隅田川側から見ても何処に神社があるのか、一瞬見当がつきません。

「花見小僧 」でも紹介したように、春の桜の時期は大勢の人出で賑わいますし、6月15日(その前後の日曜日)の例大祭は御輿も出て賑わいます。東武伊勢崎線「鐘ヶ淵駅」 徒歩10分。

地図をクリックすると大きな地図になります。

地図をクリックすると大きな地図になります。

それぞれの写真をクリックすると大きな写真になります。

|

隅田川神社一の鳥居(墨田区二丁目5)

墨堤通りに面して建っています。両脇は高層住宅に挟まれ、奥の本殿はここからでは見えません。

|

|

参道

一の鳥居をくぐると東白鬚公園になります。ここは防災拠点として機能していますので、火伏せの空き地=公園になっています。公園の緑が深く過日の”水神の森”を彷彿とさせます。

見えないが

突き当たりが神社。

|

|

隅田川神社二の鳥居(境内入口)

公園を抜けて道を渡った所が二の鳥居です。境内の入口にあたります。昭和50年の移転前は突き当たり右辺りに本殿がありました。

左側の敷地が料理屋「八百松」の跡地。今はそこに本殿が鎮座しています。

|

|

本殿(水神。隅田区堤通二丁目17-1)

静かなたたずまいの本殿です。と言いたいのですが、直ぐ後ろが高速道路の高架、左隣が排水ポンプ場。どちらも日夜騒音をまき散らしています。排気ガス、振動は高速道路から遠慮なしに押し掛けてきます。

狛犬の替わりに常夜灯前に亀が2匹、神様を護っています。

|

|

道しるべ(境内本殿前)

この近所の路傍にあった道案内の道標です。「水天宮 是より西二町」と記されています。 |

|

水神前の隅田川

隅田川は今でも水運の重要な水路(河川)です。今でも多くの船が行き交ってます。橋は白髭橋、手前が上流で、この先(カメラマンの背中)が水神になります。

|

|

カラス(東白鬚公園内。ハシブト烏)

神社や公園には鳩、雀、烏など多くの鳥達が飛び回っています。

目の前のフェンスに止まって辺りを威嚇するハシブトガラスのボス(?)。頭の毛が逆立ってモヒカン刈りのアンちゃんです。私は只、お幸さんを探していただけなのに・・・。分かるのかな〜

|

|

水神祭

2005.6月12日に水神祭が行われました。ほのぼのとした地元のお祭りです。屋台が参道に並んで、子供達は大喜びです。

水神の縁日もこの様な賑わいがあったのでしょう。

|

2005年7月記

次のページへ 落語のホームページへ戻る

御祭神;速秋津日子神(はやあきつひこのかみ)。速秋津比賣神(はやあきつひめのかみ)。鳥之石楠船神(とりのいわくすふねのかみ)。大楫木戸姫神(おおかじきどひめのかみ)

。

御祭神;速秋津日子神(はやあきつひこのかみ)。速秋津比賣神(はやあきつひめのかみ)。鳥之石楠船神(とりのいわくすふねのかみ)。大楫木戸姫神(おおかじきどひめのかみ)

。

杢蔵が仕事としていたのはトントン葺(ぶ)きの職人さんです。瓦屋根を葺くのは瓦師という別の職人さんです。江戸の庶民にとって瓦屋根は高価で手が出なかった。

杢蔵が仕事としていたのはトントン葺(ぶ)きの職人さんです。瓦屋根を葺くのは瓦師という別の職人さんです。江戸の庶民にとって瓦屋根は高価で手が出なかった。